德国应用科学大学招生制度改革的动因、经验和启示

作者: 董照星 袁潇 冯谱

摘要:德国应用科学大学招生制度改革对德国技术技能人才的培养具有重要意义,促进了生源结构从“多而全”走向“专而精”,报考要求从“单一”走向“多元”,评价标准从“公平”走向“效率”,招生监管从“共治”走向“自治”。借鉴德国经验,我国高等职业教育招生制度应该“以教促考”,加强育人与招生的联系;法定技能经验准入,制定适宜的招生条件;合理配置招生名额,提升“学生—学校—专业”的匹配度;完善相关考试法,保证院校招生自主权。

关键词:德国;应用科学大学;招生制度;应用性

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2025)02-0084-06

2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出“扩大应用型本科学校在职教高考中的招生规模”。应用型本科高校作为促进“职业专科—职业本科/应用本科—专业硕士—专业博士”一体化发展的关键节点,其招生制度的改革势在必行。德国应用科学大学已经建立了前后衔接的本科、硕士和博士三级学位体系。本研究从“招谁”“怎么考”“怎么招”和“由谁招”四方面梳理德国应用科学大学招生制度的特色,以期为我国选拔技术技能人才提供借鉴。

一、德国应用科学大学招生制度改革的动因

德国工业4.0的背景下,失业人口寄希望于继续求学以提升知识与技能水平。同时,应用科学大学毕业生强烈的升学诉求迫切要求德国应用科学大学调整高等教育结构以实现学术型和应用型人才分类招生。

(一)满足技术技能人才“回炉重造”的需求

2015年12月,德国联邦职业教育与培训研究院(Bundesinstitut für Berufsbildung)发布《工业4.0及其带来的经济和劳动力市场变化》(Industry 4.0 and the Consequences for Labour Market and Economy),预计到2025年,工业4.0将带来43万个新的工作岗位,6万个被智能化系统所取代的工作岗位,49万个以上的传统工作岗位将消失。[1]但是,人力资源市场上现存的初级职业技术人员尚达不到就业标准。德国25至64岁年龄段人群中55%的人员拥有中级资格和学历(拥有高中及高中毕业后非高等教育类资格和文凭),比例明显高于经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称OECD)平均水平(43%),这要归功于德国良好的双元制职业教育体系。此外,这部分人群的就业率(82%)明显高于OECD平均水平(75%),体现了德国职业教育的突出优势。[2]劳动力市场上技术技能人才结构失衡状况要求高等教育机构调整职业教育与培训方案,通过扩大双元制项目,提供初级学习和继续学习课程,以此来解决失业与转岗人员知识与技能结构不达标问题,缓解结构性失业。例如,巴登-符腾堡州合作州立大学(Duale Hochschule Baden-Württemberg)提供的双元制初级学习项目占13%,专门用于招收已经完成专业培训或具有多年专业经验的人员,且无需提供高等教育入学资格。[3]

(二)完善“本—硕—博”连贯应用型人才成长体系

应用科学大学以培养应用技术型人才为导向,在专业设置、人才培养方面一直致力于满足当地产业和雇主的需求,占据了德国高等教育的半壁江山。近年来,很多学生倾向于选择应用科学大学的双元制项目以获得学历和技能的双重提升,但是应用科学大学毕业生的成长路径并不畅通。2000年,各州文教部长联席会陆续明确各州招收应用科学大学毕业生攻读博士学位的考核方式和录取办法,为应用科学大学毕业生攻读博士学位提供了一定的机会,但受制于专业是否对口、学业成绩是否达到“优秀”、热门专业是否能如愿录取等困境,很多硕士毕业生难以攻读综合性大学的博士学位。可喜的是,石荷州、巴符州和黑森州分别于2013年、2014年、2015年呼吁本州部分应用科学大学获得独立的博士学位授予权。随即,黑森州于2016年修改了州高等教育法,决定赋予富尔达应用科学大学(Hochschule Fulda)独立的博士学位授予权。至此,应用科学大学才拥有了“本科—硕士—博士”三级学位招生资格,完善并拓展了应用型人才成长空间。

(三)强化“竞争+合作”的分类发展格局

综合性大学和应用科学大学是德国高等教育的主要机构,分别致力于培养研究型人才和应用技术型人才。从未来薪酬、发展潜力、工作条件和职业稳定性等方面来看,经过大学学习之后的就业前景要好于职业教育,德国学生倾向于选择普通教育。在生源总量一定的情况下,普通教育及其高等教育机构的吸引力不断提升会减少参加职业教育与培训的人数,很多高技术含量的职业培训也招不到生源。国际上,很多应用科学大学为获得更多的教育资源,逐渐丧失了“应用型”特征,以职业教育著称的德国也面临着“职业教育学术化,学术教育职业化”的风险。可以说,应用科学大学与综合性大学同质化的“水平”竞争抵消了差异化的“垂直”发展,导致德国“双轨制”教育制度的特征逐渐模糊。因此,招生制度改革应该撬动应用科学大学和综合性大学分类发展,构建与“双轨制”学制相适应的分类招生制度,实现分类招生、分类选拔和分类就业。

二、德国应用科学大学招生制度改革的经验

为应对产业升级和高等教育自身发展的需要,德国应用科学大学从生源结构、报考条件、评价标准和招生监管这四方面改革招生制度。

(一)生源结构从“多而全”走向“专而精”

德国实行“双轨制”教育制度,职业教育和普通教育并行。学生完成基础教育后,可以选择主体中学、实科中学等具有职业教育性质的学校,也可以选择综合中学这一兼具文理中学、主体中学和实科中学特征的学校接受中等教育。完成综合中学、文理中学、双元制职业教育、职业技术学校、专业高级中学和专业文理中学等学校教育并获得高中毕业证的学生[4],可以申请应用科学大学。应用科学大学本科招生面向所有高中生源,呈现出“多而全”的特点。有数据显示,58%的职业学校(Fachhochschulreife)毕业生和20%的普通高中(Allgemeine Hochschulreife)毕业生均选择进入应用科学大学继续学习。[5]可见,合理的初等教育结构更有利于人才分流。此外,研究生招收非常重视考生所学专业和课程的前后衔接,很多导师会要求申请应用科学大学的跨专业硕士毕业生补修一些相关专业的课程。

(二)报考要求从“单一”走向“多元”

德国应用科学大学坚持以实践经验作为招生的准入条件。申请应用科学大学本科专业的条件为“实践经验+毕业考试成绩”。以应用性和实践性为主的应用科学大学非常重视对实践经验的考查,学生的入学资格包括学历和实践经历两部分,学生在十一或十二年级之后能获得高等教育入学资格,但要求进行为期一年的职业实践、职业实习或者职业培训。申请应用科学大学硕士专业的报考条件为“实践经验+学分+学历学位证书”。申请者先前所修课程的学分必须达到“欧洲学分积累与转换体系”(European Credit Transfer System,ECTS)的要求,如多特蒙德应用技术大学(Fachhochschule Dortmund)经济信息专业要求申请者完成商业信息学学位课程并取得商业信息学学位,或完成相应的课程并取得职业学院学士学位,方能申请该专业。申请应用科学大学博士专业的条件为“实践经验+学分+学历学位+研究项目书”。除了基本入学条件外,申请博士学位还需要详细的研究计划书。例如,富尔达应用科学大学的公共卫生博士中心招收博士生,要求按照ECTS的规定完成300个学分的学习,并拥有与报考专业相关的硕士学位,总分至少为2.0或ECTS等级为B,或者同等学力者才能报考,并提交包括研究状况、研究目标、研究价值、已有知识现状、研究方法和预期研究结果的研究计划书。[6]可见,德国应用科学大学入学条件以实践经验为根本,“递进式”提高实践经验的要求,并在此基础上,按照高等教育本科、硕士、博士不同教育阶段的特征制定不同的入学要求,以区分不同层次应用技术型人才的选拔标准。

(三)评价标准从“公平”走向“效率”

公平入学是各国人才选拔所追求的价值目标。应用科学大学本硕博招生录取彰显了从“促弱”走向“择优”的招生标准。一是本科招生主要彰显了“多元”原则。例如,达姆施塔特应用科学大学(Hochschule Darmstadt)技术化学专业规定,10%的名额用来招收非欧盟国家的申请人及无国籍的申请人,5%用于招收有困难者,3%用于第二次修业的申请人。[7]这种“促弱”的录取分配照顾到了各类群体。近年来,德国开辟出第三条入学途径以缓解就业市场上专业人员短缺的现象,如2009年各州的文教部决定,给有经验的在职人员统一发放大学入学资格,无需再参加其他能力测试,这种“宽进”的入学办法扩大了在职人员提升学历的机会。二是为选拔兼顾应用性和研究性的人才,应用科学大学采用考试的方式进行硕士招生。例如,申请法兰克福应用科学大学全球物流和工业工程专业的考生必须参加学习能力测试,接受对专业适切性和学习适宜性的评估,成绩至少达到“足够”(4.0)才算合格,且测试成绩占录取分数的40%[8]。这种录取评价标准兼顾了统一性与专业性,有利于精确化选拔潜在生源。三是应用科学大学博士研究生的录取标准主要评定申请者的科研能力、研究方向。如果想在不同领域攻读博士学位,申请者需要参考其他条件,如期末考试的分数、参加由博士生委员会与导师协商确定的能力倾向评估等,综合决定是否录取。应用科学大学恪守公平的入学录取理念,保证每一个学生接受高等教育的权利,再依据不同层次人才的选拔标准进行招生录取。

(四)招生监管从“共治”走向“自治”

德国高等学校招生立法随着联邦体制的改革而变化。随着联邦体制的改革,各州对高等学校招生管理的立法权力不断扩大。因此,州是高等学校招生的主要规划、组织和管理者。德国文教部长联席会管理本州的高校,拟定州教育发展规划、统筹高中毕业会考。大学校长联席会议(Hochschulrektorenkonferenz)协同审批招生计划、招生章程等。德国高等教育的经费主要源于州政府的拨款,每个州的大学自行组织招生工作,考核内容和录取标准迎合本州在应用技术型人才培养方面的不同需求。可见,德国高等学校招生形成了“联邦—州—学校”的招生监管模式,这种“松散连接”的模式将联邦的立法权力逐步“下移”,加强了以州为中心的招生监管。虽然德国高校招生自主权与自治权受到联邦立法的约束,但正是联邦政府的宏观监管、州政府的中观组织及学校的微观执行,才促成了德国高等学校实现从“共治”走向“自治”的招生监管模式。

三、德国应用科学大学招生制度改革的启示

德国应用科学大学恪守应用性的本质,坚持招收具有实践经验的生源,入学条件“宽中有严”,兼顾公平与效率择优选才,立法规范招生主客体的权责利,凸显了德国高等职业教育招生制度的科学性、透明性、公正性和规范性。我国应用型高校招生要通过课程分类“以教促考”,加强育人与招生的联系;法定技能经验准入,制定适宜的招生条件;合理配置招生名额,提升“学生—学校—专业”的匹配度;完善相关考试法,保证院校招生的自主权。

(一)“以教促考”,加强育人与招生的联系

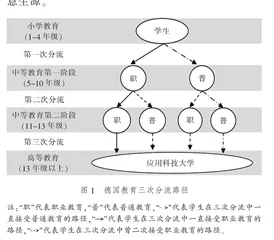

德国模块化的课程设置强化了学生对职业教育和普通教育的类型认识。实证研究证明,高中的课程设置对学生选择进入大学或选择何种专业关系密切。德国教育制度中的三次分流是学生选修课程导致的自然分流和德国教育制度调控下的合理分流相互作用的结果。第一次分流时,学生可根据自己的兴趣爱好、家长和老师的建议做出选择。如果学生选择失误,也能在第二次分流中选择心仪的学校。到第三次教育分流时,学生需要根据选修课程、学习能力参加毕业考试,并获得大学入学资格、特定专业大学入学资格、职业教育大学入学资格或专业大学入学资格升入应用科学大学。[9](见图1)纵观德国教育的三次分流,大部分学生在前两次分流中都有接受职业教育的经历,此举使得德国应用科学大学的生源结构相对合理。每一次分流时,学生的自我认同感不断加强,为后期职业生涯发展提供了心理基础,学校也能招到满意生源。

德国职业教育和普通教育质量相当,初等教育阶段两次教育分流平等且合理,为高等教育提供了优质生源。我国要在职业教育和普通教育质量发展不平衡的背景下,实现职普合理分流、分类招生,需要高等职业教育招生制度改革联动中等教育课程改革。一方面,实行“模块化课程+中考选考”,即在初等教育系统内部加入职业类课程,形成职业类和通识类课程并行、基础课和进阶课并举的课程设置格局。中考时,学生可以根据自己的兴趣爱好和学习能力,选择“普通类基础课”“普通类进阶课”“职业类基础课”和“职业类进阶课”,并按照考试成绩匹配招生院校的重点班、过渡班和提升班,形成职业院校和普通院校均衡匹配生源的新格局,实现高等职业教育质量和普通高等教育质量的同步提升,反哺“平等且分类”的招生。另一方面,实行“模块化课程+分类高考”模式,即在已经实行职教高考和普通高考的基础上,结合选课走班制和学分制改革,构建凸显职业教育类型教育特色的招生入学方式。职业院校通过认可学生中学阶段的学分,或认可相关技能证书,以此免除学生进入职业院校的相关考试。