共生理论视域下产业学院命运共同体构建探索

作者: 秦凤梅 胡成丽

摘要:结合产业学院目前内外政策制度环境偏弱、多元治理格局难以形成、人才质量难以保障等现实困境,参考共生理论提出构建产业学院命运共同体策略,即通过完善治理结构体系,设计利益共享激励机制,构建校企协同育人体系,建立科学合理评价指标体系,从而有效联结校企共生单元,优化校企共生环境,演化形成连续性、一体化的校企互惠共生模式,积聚共生能量,促进产业学院健康、稳定发展。

关键词:共生理论;现代产业学院;命运共同体

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)03-0025-07

党的十八大报告首次明确提出“倡导人类命运共同体意识”。该理念蕴含着平等互信、交流互鉴、合作共赢、共同发展等有关人类社会共生共存的新理念、新思想,旨在寻求共同的利益和价值。产业学院命运共同体既是人类命运共同体理念在职业教育领域的新实践,更是职业教育大力发展的关键途径[1]。2019年,国务院颁发《国家职业教育改革实施方案》,教育部、财政部颁发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,2020年,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》。上述文件强调构建校企命运共同体,厚植企业职业教育情怀承担职业教育责任,推动学校和企业形成命运共同体。2020年,教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合发布《现代产业学院建设指南(试行)》,明确产业学院是校企共建的以产业需求为导向的育人平台。2023年,国家发展改革委等部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》,再次强调积极支持并规范产业园区、知名企业等社会力量与职业院校深度合作,共建共管产业学院和企业学院,延伸职业院校办学空间。产业学院命运共同体强调多元主体之间资源互补、利益共享、价值共认、责任共担、情感共鸣、文化共育、发展共进、合作共赢,核心在于“互补、共进、共赢”,这是职业学院培育优质人才的必然路径,也是职业教育融入区域产业经济与创新发展的助推器[2],更是区域产业转型升级的必然选择[3]。

一、产业学院命运共同体内涵

(一)产业学院命运共同体理论依据

有学者提出,产教融合命运共同体理论依据可参考德国生物学家德贝里(Anton de Bary)1879年提出的“共生”概念[4]。“共生”通常指不同生命体依托某种物质相互作用形成一种共生共存且又相互抑制的联结关系,早期应用于生物学物种领域研究。伴随人类社会发展,该理论先后被应用于社会学、管理学、教育学等领域,主要用于探索相关事物之间如何共处共进及共担共享。其本质是通过共生主体之间合理分工,有效平衡合作与竞争关系,获得应有效益,达到一种可持续的共同生存和发展状态,核心在合作,重点在合理分工、利益均衡和可持续发展等方面[5]。如不能有效共生,相关主体有可能发展受阻甚至丧失竞争力。

共生理论包含共生单元、共生模式、共生环境三要素。共生单元是共生体的基本构成单位和物质条件,可通过质象参量的特征及系列细化指标描述,质参量反映共生单元内部性质,象参量体现共生单元外部特征。不同共生体或不同层次的共生关系,其共生单元的特征和性质各有差异。共生模式也被称为共生关系,指共生单元相互结合相互作用的具体形式[6],包括作用方式及强度,以及共生单元之间的信息及能量传递转化关系。共生模式根据共生组织可分为点共生、间歇共生、连续共生及一体化共生,根据共生行为可分为寄生、偏利共生、对称互惠共生及非对称互惠共生。共生环境指共生单元以外的所有物质、信息和能量交互的载体,是共生模式的运行环境,比如政策、人文、制度、市场环境,以及相关人、财、物及基础设施设备保障等。

(二)产业学院命运共同体内涵剖析

学界对产业学院内涵认知有基地观、实体观[7]、模式观、机构观、平台观、学院观[8]等。根据系统论,产业学院是相互联系、相互作用的若干要素和子系统结合管理的整体功能和目标需要所形成的有机整体。产业学院本身是一种制度性存在组织,是宏观制度与微观行为逻辑之间相互作用或多重作用结果,产业学院治理效应和资源效应符合经济学理论。运用利益相关者理论,以及经济学、组织学相关理论和方法,可有效解析产业学院多元主体及其之间利益关系。有学者认为产业学院本质是源于产业、根植产业并服务于产业[9],其发展以产业发展和市场需求为导向,重在产业环境和资源的应用价值充分挖掘并利用所达成的市场转化潜能,以及技术技能人才培养为区域市场经济与产业发展所做的具体贡献度,和传统松散型校企合作项目有本质区别。

产业学院合作创建模式众多,但其创建动因主要有两个,一是外部政策及区域经济发展和产业转型发展需求,二是高校内部自我生存与发展需求。产业学院建立主要依托学校和企业的专业、技术、场地、设备及人力资源等优势,充分整合产业集群所在地的政府、行业及知名企业等资源,紧紧围绕人才培养、科技创新、社会服务等方面逐步深度、全面拓展展开的系列合作,强调各方资源跨行业及专业的交叉融合,相互优势互补、取长补短,强调与区域产业的全方位、全要素的深度匹配、关联融合,具有办学开放性、主体多元性、产业针对性、资源融合性、功能耦合性、利益共享性等具体特征。人才培养理念、制度选择集合和制度服务需求是产业学院建成的重要条件,多方利益契合和地方政府推动是产业学院建成的直接动力,办学主体职责明确是基础,利益均衡是核心,制度健全是关键。各办学主体既是利益共同体,更是情感共同体和价值共同体。

产业学院协同共建过程与共生理论中所蕴含的事物发展规律非常契合[10],协同共建模式与共生理论所强调的系统演化所遵循的“资源共享、优势互补、互利互赢”基本原则符合[11],整体契合共生理论所强调的“共处、共进、共享”的生存关系,最终形成校企互惠共生模式,强调校企双方“资源互补、利益共享、责任共担、发展共进”。

二、产业学院命运共同体框架构建

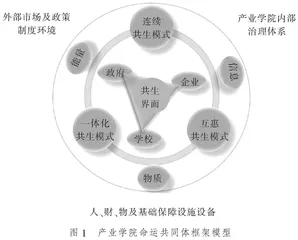

参照共生理论,结合国家及地方对产业学院建设目标和内涵要求,产业学院命运共同体框架模型可设计成如图1所示。

(一)产业学院共生单元

产业学院共生单元指产业学院物质连接关系中的各利益相关者。产业学院利益相关者比较宽泛,包括政府、学校、企业、教师、学生、家长及行业协会等。结合米切尔(Mitchell)等学者提出的利益相关者理论,可界定产业学院共生单元主体主要指政府、学校、企业。共生单元各主体之间是一种互补合作关系,三者分工合作好,可有效发挥彼此资源优势,共生能量效应呈正相关性增长趋势;三者分工合作不好,或彼此关联度不高,甚至相互缺乏信任产生敌对心理,共生能量则会呈现负相关损耗趋势。

(二)产业学院共生模式

目前,校企协同共建产业学院大多处于探索阶段,各共生单元参与主体间的紧密程度及质量各不相同,产业学院共生模式呈现多种形式。点共生组织模式或寄生共生行为模式,共生单元有较大的不稳定或不确定性,或一方主体与另一方主体之间存在生存依附关系;间歇共生组织模式和偏利共生行为模式,共生单元各主体之间可能存在投入、产出及相关利益分配失衡,一方有收益,另一方可能无收益,当有收益方依赖协同共建的共生系统进一步创新进化,而非获利方无补偿机制时,可界定该共生模式对非获利方不利,因此有可能导致协同共建偶尔出现合作间断甚至终止等现象;连续、一体化共生组织模式和互惠行为共生模式,共生单元各主体之间分工合理,在相对独立履职基础上又能基于共生界面双向优化、合作互利[12]。显而易见,连续性、一体化和互惠共生模式才能充分发挥共生单元各主体优势互补、互惠互利、积聚共生能量的作用,契合现代产业学院协同共建内涵,可有效打造校企命运共同体;而点共生模式、寄生共生、间歇共生和偏利共生正好诠释目前产业学院协同共建过程中“一头热一头冷”现象的问题本质及原因。

(三)产业学院共生环境

共生环境由共生系统中除共生单元以外的所有因素组成,是共生系统的外部条件通过物质、信息、能量等因素对共生单元和模式产生影响。产业学院命运共同体的共生环境既包括外部市场及政策环境,比如职业教育法律法规、政策制度、区域产业经济规划与发展现状、社会对职业教育的认可及社会媒体对职业教育的宣贯等因素,又包括内部产业学院治理结构、章程、人事、教科研相关规章制度、实施细则及绩效考核评价体系等因素,还包括产业学院内部人、财、物及基础设施设备等有形资源保障。

共生环境对共生模式有正向或反向影响,从而正向推动或反向阻碍共生单元各主体之间的关联。好的共生环境有助于共生模式正向演化,促进共生单元各主体之间良性互动,提高校企命运共同体协同共建过程中各共生单位之间的共生度,提高共生界面中物质、信息、能量的传导性,推动产业学院正向发展。

三、产业学院命运共同体构建面临的现实困境

(一)共生环境政策偏弱,多元治理格局失衡

产业学院内、外共生环境因素综合发力,才能确保产业学院协同共建有序开展。国家先后颁发的《国家职业教育改革实施方案》《建设产教融合型企业实施办法(试行)》《现代产业学院建设指南(试行)》《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》等文件,提出坚持产教融合型企业“平等择优、先建后认”,逐年分批认证,认证通过后给予“金融+财政+土地+信用”组合式激励。市场经济背景下,企业营运本质是逐利的,要确保产业学院稳定、健康、可持续发展,离不开必要的成本补偿及长效政策激励机制。目前,产业学院内外共生政策及制度环境存在如下具体问题:

1.无明确补贴和激励标准参考

产业学院建设是一个比较复杂的系统,受各方因素影响较多,很多建设的投入及成果产出标准、细则目前尚无客观、科学的核定标准,还无法统筹核算各类投入及产出,国家及地方政策也暂无法明确认定产业学院建设过程中具体的配套补偿标准、激励政策及实施细则。

2.企业持续投入收益无法保障

先建设后认定,产教融合型企业从培育到成功认定需要一定周期。从目前政策分析看,成功认定的企业至少需要4~5年的合作共建培育周期,且要求整体建设基础和效果较好。另外,产教融合型企业认定有很多不确定因素,认定不成功的企业还需按合作协议一如既往持续投入。目前,产业学院共建主要是学校用学费以项目购买服务方式开展,企业前期4~5年的投入可能无法得到各级政府配套补贴。一所学校单纯的学费收入很难保障现代产业学院正常运营及特色打造。

3.政策制度碎片化,缺乏指导性

现代产业学院协同共建的重点工作之一是统筹、规划并协调分配各类资源,实现资源充分共享。产业学院资源的有效分配内生依赖于制度,目前国家、各地方政府及高校自身有关产业学院的政策及制度不够健全,基本是碎片化的点对点制定,无法基于校企命运共同体视域系统梳理、全面统筹制定相关制度和组合式激励政策体系指引校企共建。

目前,学校和企业大都以购买服务方式共建产业学院,所签协议基本为框架协议,校企共建专业、共育师资、共建课程、共编教材、共研项目等相关具体建设任务的规范、流程、标准及经费补贴或收益分配方案比较欠缺。尽管有企业签约共建产业学院后派员工驻校跟踪服务,但因相关项目无落地利益分配政策制度、标准,产业学院可持续的互利互赢机制难以形成。内外政策制度环境缺失,执行标准缺失,利益难保障,各合作主体的合作关系难以维系,校企共生格局难以形成。

(二)共生单元黏性不强,共建关系难以稳定

由于基本利益及相关合法收益保障机制欠缺,企业及社会机构的合作动力严重不足,积极性不高,产业学院建设仍以学校为主,校企合作“一头热一头冷”现象在产业学院协同共建中依然存在。学校作为办学主体,重点聚焦在人才培养、课程教学、实习实训等领域,造成其他协同主体不能有效参与并发挥积极作用[13]。这就造成共生单元新生能量无法有效积聚,产业学院建设的有效性和稳定性很难得以保障,共生单元之间的关联度及持久黏性会伴随合作时间逐渐衰减。