产业学院产教科融合的创新教育模式探析

作者: 龚斌 曾文英 程庆华 姜建华

摘要:文章围绕华为鲲鹏数字产业学院建设下人才培养、课程建设、校企合作模式等的研究,构建出产业学院视角下的产教科融合创新教育模式。通过对创新产品研发驱动的项目教学方法、构建项目化和模块化课程体系、校企共同开发课程资源、实施混合式和协作式教学等关键要素的研究,探索产业学院产教科融合的创新教育模式构建,以期对其他专业群或产业学院的建设提供参考。

关键词:产业学院;产教科融合;创新教育模式;校企合作

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)03-0032-06

一、研究背景

2020年7月,教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合发布了《现代产业学院建设指南(试行)》,明确规定产业学院的建设目标,即完善高职院校的产教融合和协同育人机制,同时构建高等教育与产业集群联动发展的办学模式。构建此育人机制的目的在于打造一个融合多种功能的新型人才培养实体,包括人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等多个方面。通过这一办学模式,学校与企业能够更紧密地合作,使教育资源与产业需求相互结合,为学生提供实践性更强的教育和培养方案。这将有助于培养出适应产业发展需要的高素质人才[1]。2022年5月,新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确指出,职业教育应坚持产教融合。2022年10月,党的二十大报告强调要推进职普融通、产教融合、科教融汇,再次明确了职业教育的发展方向。这些国家政策为职业教育深化产教融合、推动高质量发展指明了方向,带来了新的机遇。然而,在产业学院的建设与发展过程中,创新校企合作办学机制、实现产教深度融合,是亟待解决的重要问题。这就需要加强校企合作,推动产业与教育资源的有机结合,培养更适应社会需求的人才,实现职业教育的可持续发展[2]。

高职院校的产业学院是一种由学校与企业合作共建的学习组织。其主要目标是为高职院校学生提供一流的学习体系,以确保学生可以接收高质量的教育,将他们所学的专业理论知识转化为实际操作能力。产业学院的设立旨在充分满足高职院校和企业的实际需求,通过双方紧密合作,推动高职教育人才培养迈向更高水平的创新阶段。通过与企业紧密合作,学生能够接触到真实的产业环境和现实问题,从而更好地适应未来工作的挑战[3]。这种模式为学生提供了更实用、更贴近实际的学习体验,可促使学生在毕业后能够更快适应职场要求。在这种模式下,高职院校与企业携手合作,在人才培养方面探索出一条新的道路,使学生能够更好地适应实际工作需要,提高专业技能水平,为产业发展和经济进步贡献力量[4]。

本文以华为鲲鹏数字产业学院建设为例,从招生育人模式,创新产品研发驱动的项目教学方法,构建项目化和模块化课程体系,校企共同开发课程资源,实施混合式和协作式教学等方面进行研究,探索出产业学院视角下产教科融合的创新教育模式,对接珠海鲲鹏创新中心,培养软件开发与移动应用、云网系统运维的数字化技术技能人才,为粤港澳大湾区的数字经济产业提供专业化的技术和人才支持,从而推动该地区的经济增长和创新发展。同时,这项改革还致力于提升IT职业教育的质量和适应性,以确保培养出与行业需求相匹配的高素质人才,为湾区的科技产业发展提供有力的支持[5]。

二、华为鲲鹏数字产业学院概况

广东科学技术职业学院以数字工场省级教产融合创新平台云中高职研究院(教育部软件技术工程协同创新中心、移动应用开发省级协同创新发展中心、人工智能应用创新中心、职业教育大数据研究院)为产业学院主基地,搭建协同创新混合云,开设云应用开发及云运维,移动应用开发和网络系统管理等相关专业,发挥华为公司产业领头羊优势,联合华为技术生态企业,校企共同构建精准对接行业需求、产教科深度融合的协同创新与育人生态体系,如图1所示。

广东科学技术职业学院借助与华为及其他华为生态伙伴的合作关系,加强产教科融合的校企合作,共同成立了华为鲲鹏数字产业学院,面向国产自主可控的软件与信息服务产业集群培养人才。该产业学院以华为信创技术(鲲鹏、鸿蒙、昇腾、5G等)为特色,整合产品研发、教学实训、科研、成果转化和创新创业等功能,成为湾区数字经济创新发展的实体性协同创新与育人平台。该产业学院结合华为鲲鹏生态的资源和实践经验,为学生提供全面、实用的教育内容和培训课程,以满足数字产业领域的需求。这一合作模式充分整合了高校、企业和产业资源,通过共同合作打造一个融合产教科研的创新平台。华为鲲鹏数字产业学院通过校企共建,为学生提供更贴近实际、与时俱进的教学内容和实践机会。这种深度合作模式有助于提升学生的就业竞争力,培养适应产业发展需要的高素质人才。同时,产业学院的成立也为数字产业领域的技术创新和发展提供了强有力的支持[6]。

通过与华为的紧密合作,学校得以融入华为公司的技术创新和研发体系,为学生提供与行业需求紧密契合的教育和培训。同时,学校和华为公司共同探索前沿技术领域,推动科技创新,并为产业发展提供优质的技术服务。这种成功的校企合作模式成为其他高校和企业合作的典范,展示了产教科融合的卓越效果,为特高专业群的校企合作树立了典范,同时也助力学生在未来的职业生涯中拥有更多机遇和优势。

三、产教科融合的创新教育模式实施路径

(一)推行“大类招生、分类精准育人”教学模式

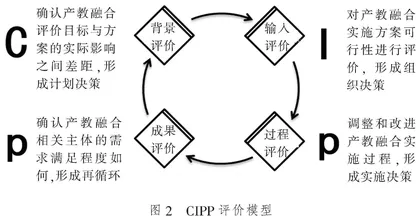

鲲鹏数字产业学院的校企合作模式在实现教育与产业的有机融合上起到关键作用。学校与企业紧密合作,确保培养的学生具备产业所需的技术和实践能力,为产业发展和经济增长注入新的动力。这种创新的产教科融合模式为学生提供更多实践机会,让他们更好地适应产业发展的需求,同时也为企业提供了更多高素质的人才资源,推动了教育和经济的共同进步。为实现“因材施教、人人出彩”,促发展、扬个性化人才培养,实施了“大类招生、分类精准育人”的教学模式。如图2所示。

为了实现动态设置人才培养目标岗位,并精准对接数字技术产业需求,鲲鹏数字产业学院展开了广泛的调研工作,与华为生态企业合作共同动态设置专业和培养目标岗位。根据企业及产业链岗位对学生技能的要求,制定了“大一通用基础课程模块、大二岗位课程模块、大三个性发展课程模块”的整体思路,以确保学生获得符合岗位要求的专业知识与技能,使他们成为复合型、创新型的技术技能人才。

通过跨专业异步教学的分类精准育人,所有学生在大一阶段学习通用基础课程,掌握计算机技术的通用核心知识。在大二阶段,学生根据分方向后的岗位对技能的要求,学习该岗位所要求的专业技能知识。在大三阶段,根据学生的就业和创业需求,学院与企业合作开设项目班,由企业工程师带领学生团队开展产品研发和技术创新。这样的教学模式能够让学生获得与产业需求紧密匹配的能力和技能,实现高质量的就业和发展。同时,这种产教科融合的教育模式还能帮助学生在实际项目中提升创新意识和实践能力,培养出适应产业发展的优秀人才[7]。

(二)创新产品研发驱动的项目教学方法

以生产研发、科技、创新创业等产品研发任务为驱动,动态组建跨专业校企混编教学团队,实施以真实项目为载体、产教科融合的“情景教学、案例教学、项目教学”。大一阶段情景教学:以情景项目为载体,通过创设生动具体的项目工作情景开展教学,激发学生兴趣,培养专业基础能力。大二阶段案例教学:基于岗位工作任务的典型案例开展教学,增强学生学习热情,培养岗位核心能力。大三阶段项目教学:通过在第五学期设置的“综合项目实战”专业核心课程,动态对接产业学院的生产、科研、创新创业项目,将产品研发任务作为课程教学内容。校企师生团队在真实工作环境中,按真实的研发流程,将产品研发、科技服务、项目教学融为于一体,帮助师生积累实战经验,提升实践能力,提高教师科研能力与学生就业创业能力,促进师生共同发展,激发教师改革积极性与提升学生学习兴趣[8]。

(三)构建项目化、模块化课程体系

对接数字技术产业链就业岗位对人才的知识、能力和素养需求,以师生团队自主研发的生产项目、科研项目和创新创业项目等为源头,分析项目工作任务与职业能力,遵循教育教学规律,校企共同制定人才培养方案,构建项目贯穿的模块化课程体系,如图3所示。

该课程体系的构建旨在实现三个阶段的培养目标:大一阶段注重培养学生的专业基础能力,使他们掌握IT领域的通用基础知识和技能;大二阶段聚焦学生岗位核心能力培养,使他们掌握就业岗位所需的专业知识和技能;大三阶段侧重培养学生的就业创业能力,通过实践项目与企业合作,帮助学生提升创新能力和实际解决问题的能力。基于情景项目任务设计大一通用基础课程模块、基于案例项目的典型工作任务设计大二岗位核心课程模块、基于真实项目研发任务设计大三个性发展课程模块,根据IT技术发展动态更新和调整课程设置。

(四)校企共同开发课程资源

调研华为及其生态企业人才就业岗位需求,对接IT行业新技术、新规范等技术标准,引入数字技术产业实践案例,融入华为1+X职业技能等级证书等能力标准,校企共同制定项目课程标准。基于校企师生团队最新研发的真实项目,按项目工作过程与职业能力发展逻辑,序列化教学单元模块,设计课程教学内容,将最新的项目开发技术、教师团队科研成果等融入课程,打造具有信创技术、数字技术等特色的课程。建立项目课程内容及资源的动态更新、持续迭代优化机制,确保教学内容与IT技术发展和职业岗位需求变化相适应。

重点建设集文本、视频、动画于一体的新型立体化教材。引入产业学院合作企业的真实项目,依据岗位工作职责和知识、能力、素质要求,优化课程教学目标;对接广东省“双十”战略性支柱产业——软件和信息技术服务业的新技术与新规范,将企业真实项目作为项目案例。通过利用在线学习的特点,学校将课程内容进行优化,增加了互动性和参与性,为学生创造更加活跃的学习氛围。注重了解在线学习者的学习习惯和认知特点,以便更好地满足他们的学习需求。基于这些了解,重点聚焦于建设高质量的线上教学资源,以提供更加适应学生在线学习的内容和形式。

(五)实施混合式、协作式教学

基于华为软件开发云,与中软国际公司合作共建项目实战智慧教学实训云平台。平台提供在线课程学习、项目实训、专业服务、在线互动等功能,平台课程内容涵盖软件开发、计算机网络技术、大数据技术、云计算、华为HCIA/HCIP/HCIE职业认证课程等。

基于智慧教学实训云平台搭建云中课堂,在课堂教学中通过师生互动、生生互动等多种形式实现混合式、协作式教学。通过这种混合式、协作式教学模式,可以打造一个积极互动、多元合作的教学共同体,让学生在云中课堂中更好地掌握知识、培养创新思维和解决问题的能力。这种教学模式不仅提高了教学效率,还促进了学生与教师、学生与学生之间的紧密联系,为学生提供了更加灵活和多样化的学习方式,拓展了学习空间与深度[9]。

(六)建立质量保证机制

依托职教大数据研究院,着力建设智能化实训管理平台。该平台全面采集教学过程中的各项数据,包括考勤、随堂提问、课程期中期末考试、课程作业、就业、项目成绩等多种信息。通过这些数据的收集和整合,学校构建了职业教育大数据系统,能够更加全面地了解学生和教学情况,实现人才培养全过程的信息化管理。如图4所示。

这一智能化实训管理平台,提供了学生的学习情况、科研情况、综合素质等相关信息。通过对各项数据进行挖掘和分析,学校可以实时监测学生的学习状态,及时发现问题并采取相应措施,能提高学生的学习效果。同时,平台还为教师提供了更多的教学数据,有助于优化教学过程和教学内容,提升教学质量。

四、结语

产业学院视角下产教科融合人才培养模式是提高高等职业教育的重要途径与技术手段。该运行模式将人才培养、科学研究和科技服务紧密结合,强调校企合作,实现产业与教育的深度融合。这种培养模式被视为未来培养大国工匠的重要基础条件,可为学生提供更多的实践机会,帮助他们提高技能水平和职业素养,满足未来产业发展的需求。

为了应对在开展校企合作过程中经常面临的挑战,鲲鹏数字产业学院制定了一系列应对策略。注重校企深度合作与持续沟通,重视项目化人才培养,积极推进“互联网+教育”模式,积极推进产教融合,实现校企共建的目标。广东科学技术职业学院与企业紧密合作,共同制定了人才培养方案、模块化课程体系和教学标准,充分考虑了产业的需求和学生的学习需求。对于不同行业领域的需求,广东科学技术职业学院引入了大类招生和分类精准育人策略,为学生提供更具个性化的学习方案。为了更好地培养学生的实践能力和专业技能,采用产品研发驱动的项目教学方法,注重产教科融合,实施混合式和协作式教学,将企业真实项目引入课堂,培养学生专业技能,使学生能够成为掌握最新技术的高素质技能人才。

参考文献:

[1]汪慧琳.产教融合背景下高职院校产业学院建设的实践探索[J].科教论坛,2021(2):69-70.

[2]吴和生.高职院校产教融合模式的困境探析[J].辽宁高职学报,2018(9):10-12.

[3]张冬梅,罗诗文.产教融合校企合作办学模式的实践与研究[J].职教论坛,2014(35):46-49.

[4]陈宗仁,杨忠明,曾文权,等.鲲鹏数字产业学院产教融合创新合作模式研究[J].职业技术,2021(7):12-17.

[5]陈日月,江伟,王昱东.基于产教深度融合的高职院校产业学院探索与实践——以新吴天极数字产业学院为例[J].职业技术教育,2022(23):20-23.

[6]苏志贤,李雨.基于四位一体产教融合模式的数字产业学院建设途径探析[J].产业创新研究,2020(11):179-181.

[7]姜建华,曾文权,龙立功,等.高水平专业群“大类招生、分类精准育人”的人才培养体系研究[J].职业技术教育,2020(29):19-23.

[8]张勇.项目式教学在高职计算机网络教学中的应用[J].科技创新导报,2020(16):232-233.

[9]邢玉娟,刘想.混合式教学模式在高职劳动教育教学中的应用[J].湖北开放职业学院学报,2023(36):77-79.