天津市高职院校专业设置与产业结构适应性研究

作者: 崔之昂 孙翠香

摘要:高职院校肩负着培养高素质技术技能型人才的重任,具有服务与适应区域产业转型升级的鲜明特点,构建与区域产业结构相匹配的专业结构是其可持续发展的着力点。通过对天津市25所高职院校的专业设置与产业结构适应性分析发现:天津市高职院校专业设置与地方产业结构的适应性一般,存在专业设置重复性与跟风现象严重,专业设置与产业转型发展脱轨,专业类型特征不突出,不具有地方特色等问题。为此,天津市各高职院校要紧跟产业发展趋势,优化高职专业结构,搭建能够形成产业发展和专业设置良性闭环的数字化平台,加快建设职业本科,不断调整专业设置和优化专业布局,增强与产业结构的匹配度。

关键词:高职院校;产业结构;专业设置;适应性

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)04-0040-07

职业教育作为一种与经济、产业发展联系最为紧密的教育类型,在人才培养及产业结构发展中扮演着重要角色。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,提出“坚持面向市场、促进就业,推动学校布局、专业设置、人才培养与市场需求相对接”,强调了促进专业设置与产业所需人才精准对接的重要性。而高职院校作为职业教育体系中与地方产业结构密切联系的重要一环,决定了职业教育为产业结构服务的质量与服务程度,也决定了地方职业教育建设的特色和好坏[1]。面对新的历史机遇和挑战,2023年,天津市人民政府办公厅印发的《天津市推动制造业高质量发展若干政策措施》明确指出,提高产业能级,促进制造业转型升级,提升制造业创新能力,强化制造业要素保障,打造全国先进制造研发基地。但近年来天津市高职院校专业设置与产业发展之间的适应程度低,致使产业转型发展缓慢。如何解决天津市高等职业院校专业设置现有的一系列问题,提高专业设置与产业发展的适配度,从而促进产业蓬勃发展具有重要的现实意义。

一、天津市产业发展与高职院校专业设置现状

(一)天津市产业发展现状

根据天津市发布的《2022年天津市国民经济和社会发展统计公报》可知,天津市2022年全年生产总值为16 311.34亿元,按照不变价格计算,比上一年增长1.0%,其中第一产业增加值273.15亿元,比上年增长2.9% ;第二产业增加值6 038.93亿元,比上一年下降0.5%;第三产业增加值9 999.26亿元,比上一年增长1.7%,三次产业结构为1.7∶37∶61.3。2021年,天津市人民政府印发《天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,提出天津市应大力发展智能科技产业,将经济着力点放在实体经济上,着力构建“1+3+4”现代工业产业体系,加快信息基础建设,聚焦新一代信息技术、高端装备、生物医药、汽车制造等重点领域,加快航空航天、装备制造、石油化工、汽车工业等优势产业的转型升级,加快聚集高端人才,充分激发人才活力,持续优化人才环境。这对发展培养高素质技术技能人才提出了新的要求。其中,“1+3+4”现代产业体系的“1”指的是高技术产业,即智能科技产业,该产业是以人工智能产业为核心、以新一代信息技术产业为引领、以信创产业为主攻方向、以新型智能基础设施为关键支撑、各领域深度融合发展的新兴产业;“3”是指生物医药、新能源、新材料等三大新兴产业,“4”是指航空航天、高端装备、汽车、石油石化等四大优势产业。“1+3+4”现代产业体系对天津市高职院校专业设置有着重要的意义与参考价值,也对其提出了更高的要求。

(二)天津市高职院校专业设置现状

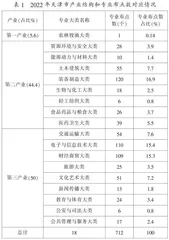

截至2022年底,天津市总计25所高职院校(其中,天津中德应用技术大学为本科层次院校中存在高职专业招生的情况),在招专业共计18个专业大类、261个专业,专业布点数为712个,对应一、二、三产总计设置专业数分别为1个、257个和378个,平均每个学校设置10个专业,每个专业布点2.72个。根据天津市统计局2022年发布的《天津统计年鉴》可知,2021年天津市25所高职院校在校生为210 523人,2022年天津市高职院校在校生为218 947人,相比2021年增长了4%。自2019年教育部等六部门发布《高职扩招专项工作实施方案》提出高职扩招200万人之后,虽然天津市高职院校的专业数和招生人数都在不断增加,但天津市高职院校的专业结构近年来并未发生大的变化。天津市高职院校对应一、二、三产业的专业布点数量分别为1个、302个和409个, 其中最多的专业大类为装备制造大类,包含了120个专业布点;其次是电子与信息技术大类及财经商贸大类,分别涉及110个和109个专业布点数;土木建筑大类和交通运输大类包含了55和54个专业布点数;最少的是农林牧渔大类、轻工纺织大类和公安与司法大类,总共占比为1.74%。从总体上看,天津市第二产业总共涉及302个专业布点,第三产业总共涉及409个专业布点,第三产业占比比第二产业多出35.43个百分点。综上所述,根据天津市高职院校专业设置和专业布点数量不难看出,天津市高职院校的专业设置为“三二一”的结构分布。如表1所示。

二、天津市高职院校专业集中度、聚集度和偏离度分析

(一)天津市高职院校专业集中度分析

专业集中度指的是一个专业在不同院校的开设情况,即在天津市25所高职院校中开设相同专业的重复率,具体计算公式为:

其中,C表示开设此专业的院校占比,∑Mi表示开设此专业的院校数,S表示天津市高职院校总数。

通过对数据的筛选计算,将天津市高职院校专业集中度前十的专业和其所属专业大类进行整理(见表2),可以看出,2022年天津市25所高职所设专业重复率最高的十个专业中,大数据与会计、电子商务和电气自动化技术三个专业开设院校数量超过了50%,并且25所高职院校设置重复率较高的十个专业都属于财经商贸大类、装备制造大类和电子与信息技术大类。虽然专业设置表面上与天津市向高科技产业(如航空航天、高端制造)转型发展相违背,但大数据与会计、电子商务和电气自动化技术三个专业,无论是在天津市、还是在全国范围内,都是发展时间长、底蕴深厚的老牌专业,且近年来与大数据、人工智能等新兴技术结合,故其升级转型后并未脱离天津市产业转型升级发展的应有之义。但总的来说,专业集中度表明天津市高职院校专业设置与产业结构并不契合,且存在着专业设置较为单一、专业重复率高等问题。

(二)天津市高职院校专业聚集度分析

专业聚集度指的是每个院校的专业布点数与其对应的专业大类数的比值关系,计算公式为:

其中,Di表示每个院校的专业聚集度,∑(?坌x∈Mi)表示所求院校专业布点数的总和,∑Sc表示其所包含的专业大类数的总和。

通过整理计算可知(见表3),2022年天津市高职院校专业聚集度在3以下的院校有两种情况,一种是专业设置和专业所属大类较少,另一种是即使院校涉及的专业大类较多,但一个专业大类一般只开设一个专业;而聚集度在6(含)以上的院校虽然开设的专业大类数少,但每个专业大类下设的专业数量多。天津市25所高职院校专业聚集度在3以下的院校有6所,占天津市高职院校总数的24%。这6所高职院校虽然聚集度低,但是其专业大类和所设专业之间的对接性好,聚集度稳定,并无专业设置数量极端化趋向,具有一定的专业特色。聚集度在3~6(不含6)的院校有17所,所涉及的专业大类和所设专业较多,分布较为均衡且广泛,在一些专业大类上已经形成了特色鲜明的专业群。剩下的两所院校,其专业聚集度大于6(含),专业大类数量少,专业个数多,专业聚集度较高,虽然院校的专业设置极具特色,但发展空间在很大程度上受到了限制。

(三)天津市高职院校专业偏离度分析

产业结构是衡量区域产业发展水准和质量的重要依据,专业结构是体现一个地区高等职业院校所设置的专业是否合理的重要依据[2]。本文采用两者之间的偏离度来研究天津市产业结构和专业设置之间的适应性程度,而偏离度是根据高职院校专业结构在院校中所占比重计算出来的,专业结构比重的计算公式为:

其中,P1、P2 、P3(即Pi)代表着所求院校涉及一、二、三产所对应专业的专业结构比重,∑(Xi∈N)指的是相应院校一、二、三产对应专业数的总和,X1+X2+X3指的是相应院校涉及的产业对应专业数的总和,N代表对应院校。

偏离度的计算公式为:

其中,Bi指的是所求院校相应一、二、三产对应专业的偏离度,Pi表示专业结构比重,Ki指2022年天津市三次产业结构。特别注意的是,Bi的每次计算都只能算出一所院校涉及一、二、三产的对应专业与天津市一、二、三产产业结构的偏离程度,故限定Bi∈N;而Ai均指的是偏离度绝对值均值,偏离度的绝对值及其均值越小,代表院校专业结构和地区产业结构之间的契合程度越高,相反,偏离值的绝对值及其均值越大,表示契合程度越低。

通过计算可知,天津市高职院校专业设置与第一产业、第二产业、第三产业的偏离度分别为-1.7%、3.41%、-1.87%,专业结构和产业结构之间还存在一定的差异。其中,天津滨海职业学院虽然开设了与第一产业对应的相关专业,但是在总量如此庞大的专业布点数下,其专业结构比重的数值很小,可以视作零。所以,天津市高职院校与第一产业对应的专业设置数还有待提高;与第二产业对应的专业设置略微过多,有待进一步向高层次产业结构转变;与第三产业对应的专业设置略少,在向新型产业结构和高层次产业结构转型的过程中,也要注意专业数量与产业结构的对应程度。如表4所示。

总体来看,天津市高职院校之间具有显著的特色性差异。个别院校办学资源分散,虽专业设置集中度高,能够凸显院校特色,但专业资源并不充足,规模小,相较于其他院校实力不强,难以拥有自己的核心竞争力。

三、天津市高职院校专业设置与产业结构适应性存在的问题

(一)专业设置重复率高

天津市部分高职院校的专业聚集度不高,院校特色不鲜明或院校特色太过鲜明导致其对具体产业的贡献程度降低,聚集度为3~6(不含6)的院校中,专业设置普遍分散且专业之间的关联度较弱,这会导致专业资源过于平均且分散,影响办学质量和人才培养质量。其次,这类院校开设的所谓“热门专业”或者受欢迎度高的专业存在重复设置的问题。根据表2可知,天津市高职院校重复率前十的专业大类为财经商贸大类、装备制造大类和电子与信息技术大类,其中大数据与会计、电子商务在15所院校中有布点;电气自动化技术、现代物流管理、大数据技术和物联网应用技术在10所及以上的院校有布点,且数据中并未统计重复的专业数量。虽然天津市近年来朝着高科技装备制造业和物流业转型,但是目前的专业设置数量、专业布局结构和专业建设速度是否能真正培养出天津市所需的高质量人才,且专业结构带来的人才结构的“变形”是否会造成人才拥堵,加重就业焦虑和内卷压力,这些问题都值得继续探索和深究[3]。此外,一些高职院校为了进一步提升院校竞争力和院校名气,即使没有相应的专业资源和开设条件,依旧跟风设置专业,追求院校的综合化和知名度,导致院校专业特色越来越不明显,专业集中度越来越低,与产业结构偏离度越来越高,对天津市产业结构转型发展的贡献率也越来越低。

(二)专业设置与产业结构转型发展脱轨

职业教育是服务地方经济发展的重要教育类型,在专业设置上体现为专业结构应与地区产业结构相适应,并随着地区产业结构的发展趋势不断进行调整[4]。近年来,天津市产业结构转型是以高技术产业为核心,构建产业的信息化、数字化及现代化;而其中重点发展的生物医药、新能源、新材料、高端装备、石油石化、汽车等都属于第二产业。通过表1和表4可知,天津市高职院校与第二产业和第三产业对应的专业设置比例大概为2∶3,在与第三产业对应的专业设置中,财经商贸大类和电子与信息技术大类专业占比并驾齐驱,专业布点数都达到了总体的15%;但与天津市重点发展的第二产业对应的专业设置中,装备制造大类、医药卫生大类和能源动力与材料大类在天津市高职院校中的专业布点数总占比不到25%。可以看出,虽然高职院校专业结构与产业结构基本上匹配,但从细化的专业大类和专业布点的数量来看,表现出明显的“脱轨”现象。究其原因,首先,产业结构还是以第三产业为主、第一产业和第二产业为辅,产业结构与产业转型发展不匹配,约束了高职院校专业设置和专业类型多样化发展。其次,从高职院校自身来看,部分院校出于招生考虑,更多是迎合大部分家长的需要,缺少市场调研,盲目跟风设置专业,导致专业设置和产业结构偏离度较高,与产业发展脱轨。