认知、情感、行为意向:高职学生工匠精神形成机制研究

作者: 成楚洁 许世建

作者简介:成楚洁(1997—),女,硕士,浙江工商职业技术学院助教,研究方向为职业技术教育;许世建(1982—),男,博士,华东师范大学、上海市教育科学研究院博士后,杭州职业技术学院研究员,研究方向为职业技术教育。

基金项目:2023年度教育部人文社会科学研究规划项目“我国职业教育产教融合政策协同机制研究”(编号:23YJA880063);2024年浙江工商职业技术学院科研项目“从认知到行为意向:高职学生工匠精神内部形成机制研究”(编号:KYND202401)

摘要:明确高职学生工匠精神形成机制是改善当前工匠精神培育现状的前提和基础。基于标准学习层级的ABC态度模型,采用工匠精神认知、情感和行为意向问卷对350名高职学生展开调研。分析发现:工匠精神是建立在认知形成、情感深化和行为意向生成基础上的;其中工匠精神认知和情感正向显著影响工匠精神行为意向;文史类学生工匠精神情感对工匠精神行为意向的直接效应显著高于理工类学生。高职院校应从积极开展认知教育、培养学生专业认同、营造良好文化氛围、深化个体亲身体验等方面入手,改善学生工匠精神培育效果。

关键词:高职学生;工匠精神;形成机制;认知;情感;行为意向

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)06-0044-06

一、问题的提出

2019年1月,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》(以下简称“职教20条”)明确提出,把发展高等职业教育作为优化高等教育结构和培养大国工匠、能工巧匠的重要方式。高职院校作为高素质技术技能人才培养的主阵地,肩负着工匠精神培育的光荣使命。工匠精神的培育要以内化为前提,而明确高职学生工匠精神内部形成机制是促进工匠精神内化的关键。基于此,有必要对高职学生工匠精神的内部形成机制展开研究,推动个体真正将工匠精神内化于心、外化于行。

按照不同的研究方法进行分类,现有工匠精神形成机制研究主要包括以下两种:一种是基于文献研究法对工匠精神形成的核心要素进行提炼,构建相关理论模型;另一种是基于实证研究法对工匠精神核心要素之间的关系进行分析,构建相关关系模型,探索内外部形成机制。梳理发现,当前有关工匠精神形成机制的研究不多,研究内容多聚焦于外部形成机制的探究,内部形成机制研究较少;以扎根理论为主的质性研究较多,以问卷调查为主的量化研究较少。这为高职学生工匠精神内部形成机制的实证研究带来可能。

工匠精神是职业态度和职业精神的体现,其精髓在于专注坚守、精益求精、勇于创新、协同合作[1-2]。作为职业态度的一种,工匠精神具有自身的抽象性和复杂性,对其内部形成机制进行探讨的前提是需厘清其构成要素。ABC态度理论通过构建以认知、情感和行为意向为要素的态度形成模型,能够明晰工匠精神的内部构成要素和形成机制。因此,本研究以高职学生为调研对象,基于ABC态度理论构建结构方程模型,对工匠精神内部各要素之间的结构关系展开探讨,以期对高职院校工匠精神培育工作有所助益。

二、理论模型与研究假设

1960年,卢森堡(Rosenberg)和霍夫兰(Hovland)提出了ABC态度模型理论,认为态度是按特定方法对目标对象作出的预设反应,包括认知、情感和行为意向三要素[3]。其中,认知是个体对客观事物的认识、理解与评价,情感是个体对客观事物是否满足自身主观需要而产生的态度体验,行为意向则是指个体行为发生的准备状态[4]。在该理论中,由于个体对态度对象的动机水平不同,导致三要素相对重要性也不同。由此,研究者提出了层级效应概念来解释这三要素的相对影响,包括标准学习层级(认知→情感→行为意向)、低介入层级(认知→行为意向→情感)及经验层级(情感→行为意向→认知)[5]。由于标准学习层级是针对初始态度形成机制展开论述的,具有一定普适性,因此,将该层级中三要素关系作为理论模型构建的参考,其中,认知通过情感影响行为意向。结合ABC态度模型,本研究认为工匠精神包含了认知、情感和行为意向三要素。其中,工匠精神认知指高职学生对工匠精神价值内核和精神理念的认识和领悟;工匠精神情感指当工匠精神内涵能够满足高职学生主观需要时所产生的积极情感体验,在本研究中指向自豪感和价值感;工匠精神行为意向指高职学生以工匠精神为准则所产生的行为预备状态,包括能否有准备地将专注、精进、创新、合作等工匠精神特质运用到日常生活与学习中,并有意识地传承和发扬。

不少研究者对认知、情感和行为意向三要素间的关系展开过实证分析。已有研究表明:认知是影响行为意向的重要因素。例如,李(Lee)等采用认知—行为模型证实了认知对行为意向的影响[6];严妮等通过结构方程模型分析发现,大学生对新业态的认知水平越高,就业意愿越强[7]。此外,不少研究者证实:认知是情感的重要前因变量,行为意向是情感构建的重要结果变量。例如,张会来、王华敏等均通过结构方程构建发现认知成分显著正向预测情感成分[8-9];施瓦茨(Schwarz)等认为,诸如喜欢或厌恶这样的积极或消极情感会影响人们对事物的判断[10]。针对情感在认知与行为意向之间是否发挥中介作用,林克松等发现情感在高职教师工匠精神认知与行为间发挥中介效应[11];王晶等分析发现,汉语情感在汉语认知与行为之间发挥中介作用[12]。基于此,本研究提出假设:

H1:工匠精神认知显著正向影响工匠精神行为意向;

H2:工匠精神认知显著正向影响工匠精神情感;

H3:工匠精神情感显著正向影响工匠精神行为意向;

H4:工匠精神情感在工匠精神认知与工匠精神行为意向之间发挥中介作用。

三、研究设计

(一)研究工具

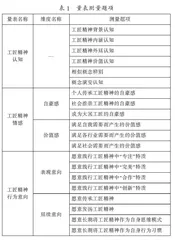

本研究采用的问卷包含四个组成部分,分别为基本信息、高职学生工匠精神认知量表、工匠精神情感量表及工匠精神行为意向量表。对初步设定问卷进行信效度检验后,剔除不合格题项1题,形成由24个题项构成的最终问卷,具体题项如表1所示。其中,基本信息部分由4个题项构成,涉及高职学生的性别、年级、专业、政治面貌。工匠精神认知和情感量表是在参考迈尔(Mael)等[13]和丁越兰[14]等研究的基础上,结合高职学生工匠精神访谈所获实际信息编制而成,两份量表均由6个题项构成,其中工匠精神情感包含自豪感和价值感两个维度。工匠精神行为意向量表在参考贝克(Baker)等[15]和约翰斯顿(Johnston)等[16]的研究成果基础上形成的,由8个题项构成,包含表现意向和延续意向两个维度。问卷均采用5点李克特式计分方式,从“完全不同意”到“完全同意”五个选项依次赋1~5分。

(二)样本来源

为保证取样科学性,本研究通过随机整群抽样的方式,分别从浙江省G职业技术学院不同专业、不同年级抽取7个班级的学生展开问卷调查。本研究共发放问卷378份,当场作答并及时回收,在剔除无效样本后回收有效问卷350份,问卷有效率为92.59%。其中,男生134人,占38.29%,女生216人,占61.71%;大一学生162人,占46.29%,大二学生114人,占32.57%,大三学生74人,占21.14%;理工类学生178人,占50.86%,文史类学生172人,占49.14%;中共党员15人,占4.28%,共青团员204人,占58.29%,其他131人,占37.43%。

四、研究结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验对所有测量指标进行共同方法偏差检验。分析可知,第一个因子的变异解释率为35.56%,小于临界值40%,说明本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题。

(二)信效度检验

对测量模型进行信效度检验。如表2所示,问卷的Cronbach’s α系数位于0.901~0.937之间,均大于参考值0.8,组合信度(CR)位于0.605~0.716之间,均大于参考值0.6,说明问卷内部具有较高的一致性;平均方差萃取量(AVE)位于0.902~0.938之间,均大于参考值0.5,表明问卷具备良好的收敛效度;各变量的平均方差萃取量的数值均大于对应行和列的皮尔森相关系数平方,说明各变量具有良好的区分效度。以上结果表明测量模型信效度良好。

(三)描述性统计分析、差异性分析和相关分析

对数据进行描述性统计分析可知,如表2所示,高职学生工匠精神情感均分最高,为3.96分;认知均分次之,为3.78分;行为意向均分最低,为3.68分。具体到子维度,在工匠精神情感上,自豪感均分3.91分,价值感均分4.01分,高职学生工匠精神价值感优于自豪感;在工匠精神行为意向上,表现意向均分3.72分,延续意向均分3.63分,延续意向略低于表现意向。以上结果表明,与认知、情感相比,高职学生工匠精神行为意向水平较低,特别是将工匠精神视作日常行为模式和思维方式,并将其不断发扬光大的延续意向有待提高。

采用独立样本T检验、单因素方差分析对高职学生工匠精神认知、情感和行为意向在性别、年级、专业类型、政治面貌等变量上的差异进行比较发现,高职学生工匠精神认知、情感和行为意向在上述几个变量上均不存在显著性差异。对各变量进行相关分析发现,工匠精神认知、情感、行为意向三要素间相关系数位于0.689~0.758间,且p<0.01,表明三要素之间均存在中等程度的显著正相关关系,适合进一步结构方程建模。

(四)假设检验

首先,本研究借助Amos 26.0展开结构模型分析。对结构模型整体拟合度进行检验,分析发现,X2/df=1.896,RMSEA=0.064,RMR=0.054,NNFI=0.916,CFI=0.958,各项拟合指标均位于参考范围内,表明模型具有良好拟合度[17]。选取最大似然估计法对影响路径进行检验,结果如图1所示。工匠精神认知与工匠精神行为意向的路径系数为0.46,且p<0.01,假设H1成立;工匠精神认知与工匠精神情感的路径系数为0.83,且p<0.01,假设H2成立;工匠精神情感与工匠精神行为意向的路径系数为0.37,且p<0.01,假设H3成立。

其次,采用Amos 26.0的Bootstrap法对工匠精神情感在认知与行为意向间的中介作用进行检验,将重复随机抽取的Bootstrap样本设置为2 000,将置信区间设置为95%,若置信区间不包含0,则中介效应显著,反之则不显著。检验可知,中介效应的Bootstrap的95%置信区间为[0.211,0.447],并不包含0,说明工匠精神情感的中介效应存在,假设H4成立。其中,高职学生工匠精神认知对行为意向的直接效应值为0.46,间接效应值为0.31,工匠精神情感发挥的中介效应占总效应的40.26%。

(五)多群组分析

已有研究表明,对个体行为意愿展开研究时需将个体特征作为调节变量,以此既能验证人口统计变量特征对行为意愿的影响,又能作为稳健性检验提高研究的可信度[18]。本研究中,由于年级、政治面貌中部分类别样本量小于100,不适合进行结构方程模型分析,因此,本研究仅从性别、专业类别出发进行多群组分析[19]。在构建限定性模型和非限定性模型后,分析可知,在不同性别、专业类别模型间比较的P值(0.383-0.893)均大于0.05,表明本研究所验证的中介模型在性别、专业类别上不存在显著差异。但以上仅为整体现象,还需对H1、H2、H3这几条路径的参数差异临界比率进行分析。分析发现,在0.05的显著水平下,仅工匠精神情感对工匠精神行为意向这一路径在不同专业类别上的参数差异临界比率为2.919,绝对值大于1.96,表明该路径在不同专业类型上存在显著差异。具体地,文史类学生的路径系数为0.41,理工类学生的路径系数为0.29,文史类学生工匠精神情感对工匠精神行为意向的直接效应显著高于理工类学生。

五、研究结论与讨论

在ABC态度模型的理论框架下,以工匠精神认知为自变量、情感为中介变量、行为意向为因变量,对工匠精神形成机制展开探讨,得出如下结论。

其一,工匠精神认知和情感均对工匠精神行为意向的生成具有重要影响。分析发现,工匠精神认知显著正向影响工匠精神行为意向,效果量为0.46;工匠精神情感显著正向影响工匠精神行为意向,效果量为0.37。可见,工匠精神认知形成和情感体悟都是高职院校工匠精神培育的重要途径,其中,工匠精神认知所发挥的效应更大。这启示高职院校在工匠精神培育过程中不仅要专注于提升学生对工匠精神的理解,更需兼顾学生对工匠文化的情感接纳,从而促进其工匠精神行为意向的生成。