1905—1949年皖西北地区蚕桑教育探析

作者: 韩莹莹

摘要:20世纪初,皖西北地区的蚕桑业处于自发阶段,蚕农从业规模小,且只凭经验饲蚕,无有改良,故收益低下。后来,受实业救国思潮影响,皖西北地区兴办了一批蚕桑学校,试图通过蚕桑教育与社会直接联系的方式,促进蚕桑业的改良与推广,进而振兴皖西北蚕桑业,增加地方农民收入。这一时期的蚕桑教育还具有不稳定性,学校时有停办,影响了正常的蚕桑教育节奏。尽管如此,皖西北地区的蚕桑学校仍然促进了当地蚕桑产业的发展,培养的学生和改良的技术对皖西北地区产生了不可忽视的影响。

关键词:皖西北地区;蚕桑学校;职业教育

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)09-0092-05

安徽省种桑养蚕历史悠久,蚕桑区域辽阔。其中,皖西北地区①因土地肥沃,气候温和,是安徽省重要的蚕桑茧区之一。但晚清以前,当地蚕农植桑养蚕仍囿于旧法,不知研究以变化之[1]。欲谋皖西北地区蚕业振兴,进而带动当地农民收入水平提高,急需发展蚕业教育、推广蚕桑饲育。清末民初,在安徽省政府、地方精英的扶持之下,皖西北地区兴办了一批蚕桑学校,对该地区蚕桑产业的发展起到了一定的推动作用。本文在梳理1905—1949年间安徽蚕桑业资料的基础上,对皖西北地区蚕桑教育兴起的条件、蚕桑教育的特点及蚕桑教育产生的影响进行探讨,以期还原当时蚕桑教育的状况,并探究蚕桑业对皖西北地区起到的重要作用。

一、1905—1949年间皖西北地区蚕桑教育兴起的条件

蚕丝向为我国出口大宗,亦即我国主产物品。而20世纪以来,我国蚕业却墨守旧法,“以致日渐衰颓,出品锐减”[2],发展逐渐落后。而皖西北地区蚕业发展有着良好的条件,并且适宜通过创办蚕桑学校,促进蚕桑产业的改良与发展,进而提高农民的收入。受“实业救国”思潮的推动,皖西北地区陆续创办起蚕桑学校,培养蚕桑专门人才,改良蚕业技术,促进农民收入水平的提高。蚕桑学校创办的主要条件有三个。

一是良好的蚕业发展基础。皖西北地区地处中国东南部,属暖温带半湿润季风气候区,气候温和,雨量适中,蚕病不易滋生。当地地下水位甚低,适宜桑树生长。且颍河流经亳县、蒙城县、阜阳县、太和县等地,夹岸土壤均属沙质,“以之经营蚕桑,实属天然利源”[3]。优越的自然地理条件使得皖西北地区种桑养蚕成为可能。蚕结茧系麦收前,正值农民农闲之时,所以当地农民大多乐于养蚕,将植桑养蚕作为一种重要的农副业生产方式。民国时期,“淮河南北,几乎家家栽桑,村村养蚕。太和县的沙河两岸,有的村庄,树木遮天,半为桑树”[4]。可见,此处蚕桑教育的实行有着良好的发展基础。

二是实业救国思潮的推动。蚕桑教育在皖西北地区顺利开展也得益于实业救国思潮的影响。时人认为,“今日谈救国,莫先于兴实业以富国,实业为农工商,三者并举,不能稍废,而其中尤以农业为最重”[5]。皖西北地区的有识之士认识到蚕业远可富国、近可富家,推广蚕业生产对于我国提高农民收入、推行实业救国有重要意义。受此影响,皖西北地区陆续兴办蚕桑学校,通过蚕业教育,改良与推广养蚕技术,培养技术人才,改变无人指导的蚕桑业衰颓现象。1919年,陈浡在第二蚕桑讲习所开学演说词中明确提出,“自海禁开后,我国知非改良政治,不足抗衡;非振兴实业,尤不足图存”[6]。进而指出今日来学诸生“必富振兴蚕利挽回利权之思想”[7]。1921年创办的涡阳县县立蚕桑传习所,同样以“谋发展地方实业”[8]为目的。杭州甲种蚕桑学堂的毕业生王云涛,返回家乡太和后也致力于发展养蚕事业,提倡实业救国,一时之间,全县及邻县养蚕之风大盛,民众因此收益[9]。

三是政府、开明人士扶持。安徽省政府大力提倡蚕桑教育,为蚕桑学校的创办提供支持。1910年,安徽省劝业道署“劝办柞蚕”[10],为蚕桑教育的实行奠定基础。进入民国时期,安徽省省长黄家杰“为振兴皖北蚕利起见,特派董帷书筹备省立第二蚕桑讲习所”[11]。实际掌权者倪嗣冲出于为桑梓谋利的意愿,不仅从浙江聘请蚕桑技师并引进湖桑[12],还“租给地址一百二十亩扩充场所,又借给现款一千四百元添购校具”[13]。在地方实力派人士的扶持之下,省立第二蚕桑讲习所于阜阳县成功创办,为当地蚕桑教育的开展和蚕桑技术的改良做出巨大贡献。1921年,教育厅为安置无力升学且无法自谋生活之青年学子,提倡推广乙种实业学校。1931年,教育厅再次提倡创办职业学校,训令六十县教育局,“各县斟酌地方财力与需要,积极筹办职业学校。各县中小学校,须按照地方需要情形,添授职业科目”[14]。省教育厅政策的出台提高了实业教育(即职业教育)的影响力,不仅有助于皖西北地区蚕桑学校的创办,更引起普通民众对蚕桑教育的重视,进而促进民众对蚕校改良成果的接受。

地方精英在蚕桑教育的发展过程中也起到了不可忽视的作用。例如,1917年,亳县士绅高世读、谭颂三等人已经倡议在当地开办蚕桑学校。1922年,又经地方人士同意,将曹锟贿选总统时付给亳县的选票钱6 000元,拨出3 000元作为蚕校基金,同时还向北京陆军部申请,将城西郊久废不用的78亩教场土地拨归蚕校作为桑园。亳县私立振实初级蚕桑科职业学校最终于1924年顺利创办。士绅在当地不仅拥有经济基础,还拥有一定的人脉资源。蚕桑学校的发展若有开明士绅的支持,无疑会进展得更加顺利。

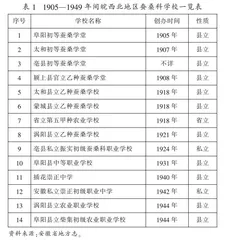

在各种有利条件的促成之下,1905—1949年间,皖西北地区陆续创办了14所蚕桑学校。具体情况见表1。

二、1905—1949年间皖西北地区蚕桑教育的特点

(一)实用性

与皖西北地区的通识教育相比,蚕桑教育作为一种专业教育,更加重视实用性。当地蚕桑学校的办学宗旨、课程设置皆围绕这一显著特征,以期学生毕业后即可独立饲蚕,推广蚕桑。从办学宗旨看,当地蚕桑学校的办学目的重在传播新法育蚕,促进蚕业改良与推广。从课程设置看,皖西北地区蚕桑学校的课程大致为三类:一是文化知识课程,包括国文、算术、地理、历史等;二是专业课程,包括蚕体生理、蚕体病理、蚕体解剖、养蚕、栽桑、制种等;三是实习课程,如基本蚕桑技能的训练。这种理论教育与实践教育相结合的教学方式,可以使学生真正掌握蚕桑饲育的技术,最大限度地促进当地蚕桑产业的发展和实业的振兴。

从蚕桑学校每周教学时数表中也可窥出这一特点。以亳县私立振实初级蚕桑科职业学校为例,1937年,该校每周教学时数为48学时,实习时数达24学时,占据全部课程时数的50%;文化知识课9学时,占全部课程时数的19%;专业课15学时。从教学科目时数的占比即可看出学校对学生实践操作的重视程度,具体情况参见表2。

不同于普通中学只重视理论课程,蚕桑学校将理论教育与实践教育相结合,办学宗旨与课程设置皆围绕实用性展开,在培养人才和改良蚕桑技术上都更加合理,促进蚕桑产业的改良与推广,对皖西北地区农民收入的提高起到了不可忽视的作用。

(二)不稳定性

1905—1949年间,皖西北地区时局动荡,蚕桑学校无法稳定开办。这种不稳定,或因军队入驻县城扰乱正常秩序[16],或因办学经费无着[17],皖西北地区的蚕桑学堂全部停办。

1925年冬,孙殿英祸亳,亳县私立振实初级蚕桑科职业学校“损失惨重,因之停办”[18],直至1929年才重新恢复招生。1926—1927年,军阀混战,民不聊生,安徽职业学校全部停办[19]。抗日战争爆发后,皖西北地区大部沦陷,蚕桑教育事业遭受重创,太和蚕桑学校还惨遭日军焚烧,校舍毁坏严重,难以复课。战争打破了正常的教学秩序,蚕桑教育的进展极具不稳定性。

皖西北地区蚕桑教育的不稳定性还体现在政府政策的频繁更替上。清朝末年,清政府先后实行“壬寅学制”“癸卯学制”,实业教育取得了合法地位,蚕桑教育的作用也得到肯定。安徽省政府逐渐自上而下提倡实业教育,阜阳初等蚕桑学堂于1905年应运而生,这是安徽历史上第一所独立设置的职业学校。此后,太和、亳县等地相继办起蚕桑学堂。民国建立后,政府又颁行“壬子癸丑学制”。在新学制之下,实业学堂改为实业学校,修业年限全部改为三年。皖西北地区蚕桑学校必须改变原有教学计划,适应新学制的内容。1922年,教育部又颁行“壬戌学制”,改实业学校为职业学校。在这个学制中,没有明确职业教育的独立地位,职业学校不再自成一个系统。1923年,安徽省颁布《改进安徽职业教育办法案》,开始实行新学制,“皖省原有甲农六校,现留三校”[20],设在阜阳县的省立第五甲种农业学校与省立六中合并,蚕桑课程削减。学制的转变体现了政府对实业教育的重视,但频繁更替却使得学校必须改变原有教学计划以适应新学制,在一定程度上不利于蚕桑教育的正常推行。尤其1923年之后,在皖西北地区领头发展的省立第五甲种农业学校与省立六中合并,使得蚕桑教育大受影响,蚕业改良与蚕桑推广逐渐式微。

三、1905—1949年间皖西北地区蚕桑教育的意义

在各方的共同努力之下,皖西北地区的蚕桑教育取得了一定的发展。相较通识教育,蚕桑教育对地方实业的影响更为直接。蚕桑学校通过培养优秀的人才和传播先进的技术,推动了皖西北地区蚕桑产业的改良与推广,对皖西北地区农民收入的提升起到了一定的促进作用。

首先,皖西北地区蚕桑学校为当地蚕桑业的推广培养了一批蚕桑专业人才。据《蒙城县志》记载,蒙城县立乙种蚕桑学校,“办学七年,培养学生五百多人,学生毕业后大都独立栽桑养蚕”[21]。亳县私立振实初级蚕桑科职业学校每年也招收40余人,长久下来为振兴蚕业发展提供了粲然可观的人才支持。毕业于阜阳蚕桑学堂的张荆池,矢志不渝从事蚕桑事业,返乡创办了亳县私立振实初级蚕桑科职业学校,为发展亳县蚕桑事业、培养专业人才做出了重要贡献。蚕校学生毕业后,除少数继续求学外,其余多返乡养蚕。其中不乏大规模养蚕者,人工方面则依赖于当地乡民。乡民趁此机会,“得聆一切知识,年从事仿效”[22]。蚕校卒业学生返乡后在客观上推动了先进蚕桑技术在当地的传播。蚕校学生在校时就已走出校园,使用新法指导当地蚕户饲蚕,促进了当地蚕茧产量的提高[23]。可见,从蚕桑学校走出的新式人才不仅将所学知识应用于实际,还将新式蚕桑思想与技术带到普通民众身边,为蚕桑教育的普及和蚕桑产业的发展贡献了不可忽视的作用。

其次,当地蚕校为改良与推广蚕桑业提供了技术支撑,带动了蚕桑产业的快速发展,这也是蚕桑教育最直接的影响。蚕桑学校的主要任务之一是制蚕种。蚕桑学校制成的蚕种出蚕率高,结出的茧质量也更好。如亳县私立振实初级蚕桑科职业学校在校内孵出稚蚕,喂大,结茧,制成蚕种,发给农民喂养。该校所育蚕种,不仅供亳县喂养,还为其他县所订购。除了亳县私立振实初级蚕桑科职业学校,皖西北地区其他蚕桑学校同样在改良与推广蚕桑方面做出了重大贡献。1920年,省立第二蚕桑讲习所制得无毒蚕种805张,各乡纷纷订购,有供不应求之势[24]。并且该校将此年净得丝69斤售于本地各机织家用,“以冀引起其改良缫丝之观念”[25]。在蚕桑学校的提倡与技术扶持之下,阜阳县蚕茧制造产量和制丝产量也大大提高。据实业厅统计,1919年,阜阳县780户蚕农制造春蚕茧28 800斤;制丝3 000斤[26]。至1936年,根据吴廓民统计,阜阳县采茧量达91 000斤,产丝8 400斤[27]。时隔17年,产量近乎翻了三倍。1936年,亳县、太和县共同设立蚕桑指导所,该所与亳县私立振实初级蚕桑科职业学校密切合作,使蚕校成为指导所协助机关,所有指导人员均由亳县振实蚕桑学校师生充任,不供薪给[28]。蚕桑指导所散发改良蚕种计一万一千八百张,均系振实蚕校所制[29],所制蚕种质量较高,每张平均采茧达二十斤以上。该所指导人员还动员附近蚕户前来参观,学习新法育蚕,给予农户技术支持[30]。可见,蚕桑指导所与亳县私立振实初级蚕桑科职业学校之间的合作,不仅促进了优良蚕种在当地推广,更推动了新式育蚕技术的传播。

最后,蚕桑教育促进了皖西北地区蚕农收入的提高。蚕桑学校的创办促进了蚕桑产业的发展,优质蚕桑产量提高,皖西北地区蚕农收入自然增加。在蚕丝黄金时代,皖省每年春蚕一季的收入,便“可在四百万元以上”[31]。20世纪20年代,太和县一集镇有20家养蚕户,平均每年养蚕即可收入80元,可换得小麦2 000公斤,相较普通农户,可获利润更高。据阜阳建设局局长桑介甫的调查,1926年,阜阳地区在蚕桑学校的推动下,种桑养蚕“已达十余万户,年计有三十余万元之收入”[32]。1933年,《建设周刊》也有报道,“普通农产物,每亩值价十二元,栽种桑树,则可值价五元;假使自己养蚕,摘采叶片,经营得法,则每亩出息,可达二十元以上”[33]。可见,种桑养蚕之收益远高于种田。蚕桑教育的发展促使工业基础薄弱、农业水平落后的皖西北地区更利于开办本轻利厚、出易效速、现时社会上最适宜之实业[34]。经过教育的扶持,蚕桑产业逐渐得到改良与发展,提高了蚕农的收入。