应对数字经济时代就业市场变革的技术技能人才培养

作者: 贺书伟 刘湘

摘要:数字经济时代,产业发展逻辑与核心竞争力得以重构,同时也引起就业市场的变化,具体体现为就业结构发生变化引发技术性失业、雇佣关系发生变化引发职业生涯多变、工作模式发生变化引发劳动伦理风险。这一系列的变化对职业院校学生职业能力提出了新的要求,除专业能力、方法能力和社会能力之外,学生的数字素养和关键能力在数字经济中显得愈发重要。作为直接面向就业市场、服务发展的职业教育,要通过课程体系关联就业市场、教学模式关照成长规律、教师队伍关注跨界融合、专业建设赋能关键能力等方式,实现学生职业能力与数字经济发展相契合。

关键词:数字经济;就业市场;职业教育;职业能力;人才培养

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)11-0041-08

“每次技术革命都提供了一套相互关联的、同类型的(generic)技术和组织原则,并在实际上促成了所有经济活动的潜在生产率的量子跃迁。每次技术革命都使得整个生产体系得以现代化和更新。”[1]当前,随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术迅猛发展,人类的生产、生活、工作、学习乃至思维等全领域、全过程都被数字化渗透。从个人生活到产业更新,从城市变革到政策调整,发展数字经济,重构产业发展逻辑与核心竞争力,进一步催生了一系列新场景、新模式、新产业、新业态。根据国家统计局33号令《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,5大类数字经济产业可以分为数字产业化及产业数字化两方面。数字经济推动劳动力市场发生变革,在对传统产业改造的同时,催生了新就业形态。目前,新就业形态从业人员主要包括:依托平台的创业式就业者、各类自由职业者、依托互联网或市场化资源的多重职业者、部分他雇型就业者(如外卖平台的送餐员、外包人员等)[2]。社会经济整体性的变革要求教育系统和人才供给也应发生变化。职业教育作为一种教育类型,培养适应产业转型升级发展、适应劳动力市场变革的技术技能人才,数字经济时代职业教育人才培养应有新的要求和使命。

近年来,数字经济是国内外学术界的研究热点,主要集中在数字经济的内涵、数字技术的发展、数字劳动的异化、数字经济的治理、数字经济的影响等方面。但对职业教育如何在数字经济背景下推动课程知识的安排、教学模式的变革、师资队伍的组建、专业结构的调整,以促进职业院校学生适应数字时代劳动力市场的演进,促进职业教育与劳动力市场良性互动的研究非常少。数字经济时代就业市场面临着哪些新的挑战?面对这些新的挑战,职业教育应该注重培育学生的哪些就业能力?如何构建与数字经济时代适配的学生职业能力系统及结构?这些问题都需要系统考量。

一、数字经济时代就业市场的变革及影响

教育之所在就是个人与社会相适应[3],社会经济发展变革必然会引起教育的发展变革。职业教育的目标在于培养高素质技术技能人才,应瞄准数字经济时代社会发展及劳动力市场需求,为经济社会发展提供人才支撑。当前,以数字技术应用为基础的数字经济高速发展,劳动对象、劳动主体、劳动关系和劳动方式发生重大变革,就业市场已发生巨大改变:“数字失能”导致技术性失业、“数字游民”指向职业生涯多变、“数字劳动”带来劳动伦理风险,这些市场风险对技术技能人才的职业能力提出了新的要求。

(一)“数字失能”导致技术性失业

马克思认为,生产力发展到一定阶段,会发生两种趋势,“一种趋势把工人抛向街头,造成过剩的人口;另一种趋势又把他们吸收掉”[4]。学术界称之为“就业替代”和“就业创造”,生产技术进步替代劳动力减少了一些就业岗位的同时,又带来新的就业岗位。2017年底,麦肯锡全球研究院发布了一份报告预测,到2030年,保守估计全球15%的人会因人工智能发生工作变动;2023年6月,麦肯锡发布了《生成式人工智能的经济潜力:下一波生产力浪潮》(The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier),预测在2030年至2060年间,50%的工作活动将会实现自动化。数字技术以其高创新性、强渗透性、广覆盖性等特征,成为社会经济发展的关键生产要素,也是构建新的生产组织形式、拓展现代经济发展空间的核心要素。数字技术成为个人发展中最大的不确定因素,劳动者面临“数字失能”引发的技术性失业风险。

一方面,数字产业化以大数据、云计算、人工智能、互联网等数字技术为消费者带来产品和服务,从事数据处理加工、数字设备生产、数字基础设施建设等的工种逐渐增多,催生了数字化解决方案设计师、数据安全工程技术人员、数字孪生应用技术员、商务数据分析师等职业。另一方面,产业数字化是以数据赋能、数字技术再造等方式对传统产业的升级或重塑,本质上是数字技术和实体经济(服务劳动)的融合发展,如制造业的数字化转型,包括生产制造技术层面的智能生产线、智能机器人等的应用,数字化管理层面的生产管理、质量管理、能源管理等,催生了电子商务师、智能楼宇管理员、互联网营销师、数字化管理师等新职业。从长期来看,每一次技术革新对就业总数量的影响并不大,但从短中期而言,依托快速发展的数字技术的数字产业化和产业数字化,会导致一部分数字技能与劳动力市场需求不适配的劳动力失业或流向较低职业技能岗位,而中等职业技能岗位逐步缩减,导致“技能两极化”现象。目前,人工智能等新兴行业就业分化现象严重,随着我国数字社会建设步伐不断加快,制造业数字化转型、农村产业数字化转型等全面铺开,因“数字失能”而引发的技术性失业风险和“技能两极化”现象可能愈发明显,而某些重复性、事务性的工作岗位更容易被数字化和智能化所替换。

数字经济时代,我国劳动力市场对劳动者的技能要求有所改变,对非程序性认知技能、非程序性非认知技能及程序性认知技能的需求不断上升,对程序性身体技能和非程序性身体技能的需求不断下降[5],劳动力市场的技能需求更倾向于一些高技术含量智力劳动、创造性劳动和情感劳动,这些工作不仅需要“硬”技能(即上述的非程序性认知技能、程序性认知技能),还需要以终身学习、交流沟通、团队协作、自我调适和跨界整合等能力为代表的“软”技能(即上述的非程序性非认知技能),能通过数字产业化和产业数字化理念思维指导,对传统的工作岗位进行整合,产生新的工作岗位或职业,推动智能设备、数据和算法效能最大化。

(二)“数字游民”指向职业生涯多变

在传统的劳动力市场中,劳动者受雇于企业并订立劳动雇佣关系,企业会编制岗位分工,明确其相对固定的岗位职责,在用人单位的统一安排下开展工作。数字经济带来了一种全新的价值创造模式、工作组织方式、劳动标准和分工协作结构,劳动者将与平台运营商、产品供应商、劳务外包商等形成多元的劳动关系[6]。据中国劳动和社会保障科学研究院课题组发布的《2023数字生态青年就业创业发展报告》显示:65%的从业青年认为数字经济充满机遇,48.6%的人认为数字就业是大势所趋、是未来主流;六成半兼职从业者有转为全职的打算,其中一成半表示一定会转为全职,近三成青年愿意将当前工作作为终身职业。

数字经济新就业模式和形态更加灵活多样,带来了新的就业机会,缓解了劳动力市场的就业压力,提升了就业的匹配效率,但同时也存在就业不稳定性大和劳动者权益保障缺失等问题。一方面,新就业形态具有不稳定性特征。新的就业形态往往是基于新的消费需求、新的数字平台和新的经济增长点而诞生,受政策、技术升级和市场需求等因素影响较大,许多新职业可能只是“昙花一现”,之后便大幅缩减规模甚至消失,从业者不得不同时在不同新形态岗位流转,或是短期内在不同岗位跳转,成为所谓的“斜杠青年”“数字零工”或是“数字游民”。这种多元化、去组织化的不稳定就业形式,使得劳动者难以享受社保制度红利,也缺乏职业伤害保障和工会职工互助保障。另一方面,数字劳动者还需要面对更多的如健康危机、不公平对待等风险。数字经济背景下,平台企业通过数字平台以合作分成、承接外包、转包、无正式合作等方式安排工作任务;通过“算法管理”和“数字控制”提高平台劳动者的工作强度,超时和超负荷的工作状态严重影响其身心健康[7],这种管理和控制往往比较隐蔽,劳动者在不知不觉中被“驯化”为数字规训对象,享受不到公平的报酬议价权,进一步加剧了劳资关系的不平等。另外,在传统观念的影响下,数字劳动者新职业还存在不被家人认可、社会歧视等情况,全球化智库在2023年7月发布的《新就业形态下中国新职业青年发展报告》也表明:37.2%的青年表示缺乏社会关系、9.2%表示人际关系紧张、8.0%表示业余没有时间和精力社交。种种因素会导致新职业劳动者的焦虑、不安、无归属感等心理,劳动者经常在创新、努力和消极、懈怠两极状态中“游走”。

综上所述,游走在数字经济时代的“数字游民”,职业生涯发展各要素缺乏稳定性。具备多元跨界能力、职业迁移能力、分析思维能力、终身学习能力、创新发展能力的技能人才与数字经济劳动力市场更适配。技术技能人才还应具备自我心理调适能力,积极接纳职业生涯中的不确定性,保持开放、乐观的态度。

(三)“数字劳动”带来劳动伦理风险

推动数字经济高质量发展,数字劳动是应该重点审视的领域。数字劳动就是劳动者使用数字技术、数字设备等劳动工具,或是在数字平台、数字化空间,对生产资料进行加工而产出有价值的产品或服务的各种活动的总称。[8]综观当下的劳动实践,不论是劳动主体、劳动工具,还是劳动对象、劳动关系,都在不同程度上被打上数字化“烙印”,数字劳动让工作内容、工作组织形式、工作方式等发生了变革,呈现出灵活性、多样化、弹性化的特征。然而,基于马克思主义人的全面发展理论、马克思主义劳动价值论,数字劳动对劳动组织形式的变革同样将带来一些劳动伦理风险。

马克思主义劳动伦理思想是马克思主义哲学的重要组成部分,劳动伦理关注的是劳动过程中与人相关的道德问题,是人在劳动过程中对尊严、公平、自由、幸福的切身感受,“最终的价值取向是人的全面发展和解放”[9]。数字劳动对劳动组织形式由原来的“工厂制”转向现在的“数字化”,数字技术成为链接、贯穿数字劳动各要素的重要环节。一方面,数字劳动是一种以数字平台为媒介的劳动模式,数字平台不仅是劳动者的一种劳动工具,还是资本利用算法逻辑对劳动过程进行监控管理的一种工具。另一方面,数字技术构筑了一座“数字共景监狱”,以一种更加隐蔽的方式监控其他数字劳动者的工作过程,增加了劳动者的工作强度,导致与劳动自由自觉的本质相背离[10]。数字平台还通过对信息的“收集—整合—加工—决策—反馈”的方式来重塑数字劳动市场秩序,以获取最大化利润。一方面,数字劳动不受固定时间、空间的限制,“工厂在所有的空间之内,现在整个地球都是一个资本的工厂”[11],很多工作可以通过远程控制、在线会议、线上协作等方式完成,但同时,工作时间和非工作时间的边界开始变得模糊、重叠,这严重挤压了劳动者的闲暇时间。另一方面,数字劳动过程中,劳动者数字化的劳动行为、劳动工具、劳动关系等元素,以一种隐蔽性的方式形塑着数字劳动者的认知和行为决策[12]。如依托社群经济的自由职业者、图文或短视频自媒体创作者,他们在就业市场获得劳动报酬的基础是拥有一定量的“流量”,实现流量变现。为在数字空间里获得广泛关注,劳动者不得不关注相关热点数字产品,并对数字产品进行内化、加工,其思想、意识在不知不觉中被同质化、碎片化、快餐化的信息所形塑;同时,作品创作随大流、跟热点,甚至是博出格、出位,本应该是创造价值的劳动,却异化为追求流量的粗制滥造,从而丧失了劳动的主体性、创造性。

数字劳动带来的社会伦理风险是不可避免的,但数字劳动仍然是数字经济时代促进产业升级、创造就业机会、实现人的全面发展的重要支撑。职业教育应该关注学生的数字素养教育、数字劳动道德教育和劳动权益保护意识,增强职业院校学生在数字劳动中的自主性、自为性,从而有效规避算法逻辑、数字劳动平台、数字鸿沟所带来的劳动伦理风险。

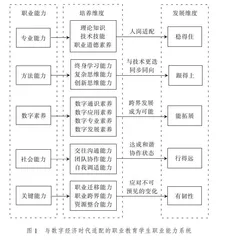

二、与数字经济时代适配的职业院校学生职业能力系统

“人与组织之间的关系是人—职—组织,组织通过所需的职业能力来选拔人才,以支撑组织的正常运行。组织一旦发生变革,所需的职业能力自然也要发生变革”[13]。数字经济时代,面对就业市场的深度变革,职业院校学生应适时调整职业能力系统,力争在劳动市场竞争中占有优势。根据学生毕业后职业生涯发展规律,将其职业能力分为专业能力、方法能力、数字素养、社会能力和关键能力等五个一级指标。其中,专业能力是前提,是毕业生从事某项具体工作所具备的专业性理论知识、技术技能和职业道德素养,指向人岗适配度,是决定职业生涯“稳得住”的前提;方法能力指在劳动实践中提升工作效能、减少工作能耗的工作和学习方法,是促进学生不断提升技能与知识的能力,指向劳动者与技术更迭的共时性,是决定职业生涯“跟得上”的重要因素;数字素养是数字经济时代劳动者的必备能力,不仅包括数字设备的使用、数字技术的应用,还包括职业发展的数字化思维,更包括劳动者数字化互动时的价值观和道德遵循,指向跨界发展的可能性,是决定职业生涯“能拓展”的关键;社会能力是劳动者在职业实践过程中与自身及其他客体间达成和谐、协作状态的能力,指向发展的竞争力,是决定职业生涯“行得远”的基础;关键能力不是特指与某一工作领域相关的知识与技能,而是一种同时可以胜任多种工作岗位,且能较好地应对经常性的、不可预见性变化的能力[14],指向职业发展变革力,是决定职业生涯“有韧性”的根本因素。