数字化转型背景下中职学生数字素养:现状、模型与培养路径

作者: 杨超君 朱山立

摘要:文章立足于中职学生数字素养现状,分析数字化转型背景下中职学生的优势与困境,以教师数字素养框架和三螺旋理论为基础,构建包括外部支持系统和内部中职学生数字素养框架的圆锥体模型,并深入诠释中职学生数字素养框架5个一级维度、15个二级维度,最后从政府、企业、学校三个维度出发探究中职学生数字素养培养的实践路径,以期为促进职业教育高质量发展、教育数字化转型升级提供借鉴。

关键词:数字化转型;中职学生;数字素养;圆锥体模型;中职学生数字素养框架

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)12-0065-07

作者简介:杨超君(1998—),女,湖南农业大学教育学院2022级硕士研究生,研究方向为职业技术教育学;朱山立(1970—),男,硕士,湖南农业大学教育学院副教授,研究方向为职业技术教育学。

基金项目:湖南省社会科学成果评审委员会课题“智慧教育背景下职业教育助力乡村振兴的研究”(编号:XSP22YB0083)

在生产领域,随着科技革命的不断深入推进,数字化工具同生产劳动的不断结合,生产手段、生产组织方式等正在经历数字化转型,各行各业对科技人才的培养提出了新的要求。2023年5月,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时指出:“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。”在此背景下,培养中职学生良好的数字素养是教育数字化转型的必由之路,也是衡量职业教育人才培养质量的重要准绳。[1]但学生个体之间存在较大差异性,中职学生与其他层次类型的学生之间也存在着显著差异。本研究基于教师数字素养框架与中职学生数字素养现状,构建包括外部支持系统和内部中职学生数字素养框架的圆锥体模型,并深入阐释中职学生数字素养框架构成要素,提出中职学生数字素养的培育路径。

一、数字化转型背景下中职学生的优势与困境

根据第53次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,较2022年12月新增网民2 480万人,互联网普及率达77.5%,其中中学生占比26.9%。[2]伴随着“数字化”“信息化”成长起来的年轻一代,被学者们统称为“数字原住民”。从出生日期和网络使用情况来看,目前的中职学生可算“数字原住民”中的一员,他们有着“数字原住民”在数字化时代的生存优势,但也存在一些相应的问题。

(一)数字时代的优势

当代的中职学生以数字化产品为中介,潜移默化地与处在数字化转型中的社会产生链接,具备向更高阶、更具社会性的数字素养发展的优势与潜力。

中职学生拥有较强的信息沟通和检索能力。随着信息技术的普及和发展,越来越多的中职学生倾向于利用数字化平台检索信息,能够熟练地使用搜索引擎、在线图书馆和学术数据库等数字化资源获取所需信息,并且也能够通过即时通讯工具与他人进行实时互动。[3]

中职学生具备一定的创新和解决问题能力。作为“数字原住民”的中职学生熟练掌握数字化工具的使用,在面对挑战时往往能够以更为创新的方式去解决问题。这种灵活性使他们能够在快速变化的环境中迅速适应,实现自我提升和成长。

中职学生具备初级的网络安全意识。他们能够了解个人信息的珍贵性,并清楚地知道泄露私密信息可能会带来的严重后果。这为他们在网络环境中保护个人信息和数据安全奠定了重要的基础,也会伴随着他们数字素养的养成成为一种全新的向心力,在“数字原住民”向“数字精英”的发展路径上起到助推作用。

(二)面临的困境

虽然作为“数字原住民”的中职学生在培育适应数字化转型社会的数字素养方面有着显著的优势,但其认知方式、情感体验也在数字化社会的环境影响下有着明显的群体特征。因此,培养中职学生数字素养,不仅要看到他们作为“数字原住民”的优势,也不能忽视其面临的困境。

对信息技术的依赖性过强。作为“数字原住民”的中职学生从出生开始,信息技术就成为他们与世界连接的桥梁,也成为他们认识世界的重要方式。中职学生往往信赖网络信息资源,并过分依赖网络信息检索,被动地接受网络世界传递的世界观、方法论,主体观念、独立思考的意识较弱。

形成思维惯性,创新精神与实践能力不足。作为“数字原住民”的中职学生解决问题过于依赖数字工具,而不是寻找更创新、更灵活的解决方案。数字工具的普及和便利性可能会让中职学生忽视独立思考,致使思维的延展和层次难以拓宽。除此之外,中职学生还可能缺乏挑战现有技术或工具的勇气,也可能不愿意尝试新的方法或理念。[4]这种局限性会影响中职学生的职业生涯发展。

网络安全意识淡薄,易受错误信息干扰。虽然中职学生的网络安全意识逐渐增强,但网络安全意识还不够稳定,经常会受到各种虚假信息的干扰。在数字化时代,信息传播的速度和广度前所未有,而网络上的错误信息也随之增加,中职生容易受到虚假信息的影响,加之对网络信息、网络环境的依赖,有时会成为谣言的传播者,从而诱发网络不文明现象。

在数字化转型逐渐深入、高水平国际竞争日益激烈的环境下,数字技术已经深刻地改变了人们的生活和工作方式,许多职业领域也对数字技能提出了越来越高的要求,拥有良好的数字素养将有助于中职学生提升在就业市场上的竞争力,[5]也可提高职业教育的社会认可度。

二、中职学生数字素养的模型与框架

教育水平受社会生产力发展水平所制约,而教育对经济发展具有能动的反作用。在第四次科技革命的浪潮下,培养中职学生与时俱进、能够广泛迁移的数字素养是职业教育数字化转型的需求。

(一)理论基础之溯源:“素养”与“模型”

1.教师数字素养

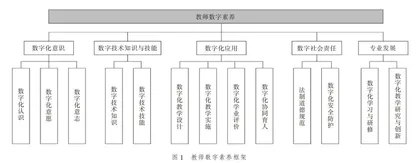

2022年11月,教育部出台了《教师数字素养》标准(以下称“标准”),定义教师数字素养为“教师适当利用数字技术获取、加工、使用、管理和评价数字信息和资源,发现、分析和解决教育教学问题,优化、创新和变革教育教学活动而具有的意识、能力和责任。”“标准”规定教师数字素养的框架包括5个一级维度、13个二级维度和33个三级维度。一级维度与二级维度如图1所示。

在教育数字化转型中,教师的数字素养是提高教学质量、培养数字人才、实施数字化战略的重要前提。[6]好的教师是成功教育的基础,只有教师熟练掌握数字化教学手段,才能引导学生适应数字化环境。[7]“标准”采用演绎法,对教师数字素养进行演绎分析,得出逐级细化的教师数字素养框架,这是提升教师数字素养、推动教育数字化转型的一次质的飞跃。在培育中职学生的数字素养时,教师通过发挥主导作用帮助学生掌握知识、发展智力和丰富社会经验。因此,中职学生数字素养的框架必须以教师数字素养框架为基础,借鉴吸收教师数字素养框架的基本原理和架构思路,从中职学生作为“数字原住民”的实际出发进行构建。

2.三螺旋模型

英国经济学家亨利·埃茨科威兹(Henry Etzko-

witz)和罗伊特·雷德斯多夫(Loet Leydesdorff)基于创新生态系统理论提出的官、产、学三螺旋理论,旨在分析知识经济时代下政府、产业和大学之间的新型互动关系。[8]在这个理论框架中,政府、企业和大学被视为知识经济社会内部创新制度环境的核心要素,三者之间根据市场需求形成紧密的合作关系,共同构成了力量相互交织、相互影响的三螺旋结构。

政府、企业、学校同样也是职业教育高质量发展的重要要素,政府的宏观调控,校企的深度融合,都是职业教育数字化转型的重要抓手。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》指出,要“坚持以教促产、以产助教、产教融合、产学合作,延伸教育链、服务产业链、支撑供应链、打造人才链、提升价值链,推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局。”在数字化转型背景下,中职学生数字素养的培育是职业教育创新发展的重要组成部分,学生身心发展受到社会、学校等各方面的影响。因此,在构建中职学生数字素养框架时,不应只考虑中职学生数字素养的内部构成,而应将中职学生数字素养的培育置于整体的社会生态系统之中,引入三螺旋结构,探究影响中职学生数字素养的各要素应如何通力协作,促进中职学生数字素养的提升及三大创新主体的数字化升级。

(二)多维度向心聚能:圆锥体模型

中职学生数字素养作为一个置身于多个层次、复杂环境之内的创新要素,其影响因素诸多。本研究将素养同模型融为一体,搭建了由外部支持系统与内部中职学生数字素养框架相结合的层层递进、向心聚能的数字素养培育模型——圆锥体模型(见图2)。根据三螺旋理论可知,政府、企业、学校是创新生态系统内部推动创新要素发展的三股相互作用的力量,三方都可以成为动态系统中的领导者、组织者、参与者,每个机构除了发挥自己独特的作用之外,还可以对其他机构起一定的辅助作用。[9]因此,在圆锥体模型中,三股力量从顶点出发,彼此相交,并以政府为主轴,在政府的引导下,学校、企业共同向中职学生数字素养聚能,从而为中职学生数字素养框架内各个要素的均衡发展提质增效,使中职学生由“数字原住民”进化为“数字精英”。

如何使多维度向心聚能,更加高效完成中职学生数字素养培育的向善发展,实现职业教育数字化转型,核心在于厘清中职学生数字素养的关键内涵、构成要素。根据“标准”对教师数字素养的定义,结合中职学生在数字化时代展现的群体特征,本研究将中职学生数字素养界定为:中职学生在数字环境中所具备的数字信息获取、加工、评价、使用的知识和能力,数字信息接收、分析、交互、共享的动机和伦理意识,以及具有广泛迁移性的社会适应力。本研究构建了中职学生数字素养框架的5个一级维度(见图3),包括数字化动机、数字化多元知识、数字化实践技能、数字化伦理及社会适应力。不同于教师数字素养演绎式的分析方法、平行结构式的构成要素,中职学生数字素养框架处于圆锥体模型的底面,是政府、企业、学校三股力量交互作用的中心所在。在同一平面之中,中职学生数字素养外围的4个构成要素无明显界限,彼此之间相互作用,一个要素的变化能引起其他要素的改变,4个外围要素的发展可以助推核心要素“社会适应力”的发展。当4个外围要素同时发展到一定水平时,中职学生在数字化转型的过程中则不再被动适应,而是可以利用数字化优势谋求主动发展,提高自身在数字化转型背景下的社会适应力。

(三)要素“发散式”阐释:聚焦于素养

本研究构建了培育中职学生数字素养的内外作用模型——圆锥体模型,初步归纳了中职学生数字素养框架的5个一级维度。为了更加深入剖析中职学生数字素养的构成要素,本文将中职学生数字素养框架的5个一级维度细化为15个二级维度(见表1),以期使中职学生数字素养模型更加立体。

1.数字化动机

数字化动机是指中职学生为适应数字化时代,主动使用和掌握数字化工具与技能的内在驱动力。因此,结合中职学生自身发展特点,可以将数字化动机细分为数字化个人发展、数字化兴趣、数字化社交三个二级维度。

其一,数字化个人发展是指在数字化环境下中职学生对未来个人发展规划的内在驱动力。中职学生正处于青春期,对自我发展缺乏规划且盲目自信。从学业发展来看,中职学生在理论学习上欠缺优势,但动手能力得到补偿性发展。因此,中职学生的个人发展大多指向就业或升学。要促进中职学生数字素养发展,帮助他们厘清个人发展的重要性,激发数字化学习动机尤为重要。其二,数字化兴趣是指中职学生利用数字技术和资源进行学习、探索和创造的积极态度和浓厚兴趣。这种兴趣表现在他们愿意主动使用计算机、互联网等数字工具获取知识、解决问题、开展项目及创新活动的过程中。其三,数字化社交是指中职学生通过各种数字平台进行交流和互动,以建立和维护人际关系的过程。在数字化时代,数字化社交已逐渐成为中职学生社交的主要手段。

2.数字化多元知识

在中职学生数字素养框架中,数字化多元知识属于外围要素,与其他几个要素相辅相成。本研究将数字化多元知识分解为数字化理论知识与数字化实践知识两个二级维度。