中德合作区域中高职一体化人才培养改革的路径探析

作者: 林君焕 黄广健 李金国 潘伯康

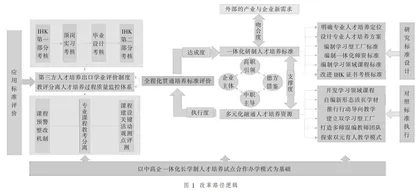

摘要:深入分析中高职一贯制人才培养过程中存在的目标定位不清晰、培养标准不衔接、校企互融不深入、企业主体不落地等现状,有针对性地提出“中德合作、中高一体、多元融通、标准贯通”的改革途径。通过一体化研制培养标准,解决“培养目标与外部现实需求契合度不高”的问题;通过多元化融通培养资源,解决“培养体系对培养目标支撑度不高”的问题;通过全程化贯通培养标准,解决“质量保证体系对培养评价信效度不高”的问题。

关键词:中高职一体化;中德合作;培养标准

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)03-0057-06

作者简介:林君焕(1982—),男,博士,台州职业技术学院副教授,研究方向为职业教育研究;黄广健(1993—),男,硕士,台州职业技术学院教师,研究方向为职业教育研究;李金国(1979—),男,博士,台州职业技术学院教授,研究方向为职业教育研究;潘伯康(1978—),男,温岭职业技术学校高级讲师,研究方向为职业教育。

基金项目:浙江省教育厅省级课程思政教学项目“汽车制造与装配技术专业群专业基础课程群教学团队”(批准文件号:浙教函[2021]47号);台州市职业教育教学创新团队建设项目“机电一体化技术专业教学创新团队”(批准文件号:台教职成[2021]101号)

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确提出的“一体化设计职业教育人才培养体系,……,支持在培养周期长、技能要求高的专业领域实施长学制培养”意见,为中高职一体化人才培养提供了改革依据。中德合作中高职一体化人才培养改革是适应产业高端及高端产业技术优化升级和技术技能人才高端化发展的现实之需,是完善现代职业教育体系的必然之举,也是拓展职业教育国际化办学模式的创新之要。

一、意义阐析

(一)优化区域特色现代职业教育体系的衔接性

目前,我国已经初步建成“中职—高职—职业教育本科—专业学位研究生”相衔接的职业教育体系。鉴于产业高端化发展对技术技能人才培养提出的新要求,不同层级职业教育的纵向贯通培养体系需要进一步健全完善。现有的中高职合作分段学制一贯制培养存在着一体化设计弱、贯通性实施效果差等问题,难以支撑高端技术技能人才培养。

(二)增强面向产业高端与高端产业需求的适应性

职业教育体系中“中职—高职—职业教育本科—专业学位研究生”在技术技能人才培养目标定位上有其不同层次性。中职注重技能操作,培养高素质技能型人才;高职注重技术运用,培养高素质技术技能型人才;本科层次职业教育注重技术集成,培养高素质高层次技术技能人才;专业硕士博士注重技术改革和创新,培养高素质高层次创新型专业人才[1]。产业高端与高端产业对技术技能人才培养提出了高端化的要求,呈现出技能高端化、技术复合化、能力综合化、素质全面化等特征,需要以中职高技能培养为基础向上拓延的一体化长学制培养。

(三)提升高端技术技能人才成长渠道的畅通性

当前,中职教育和高职教育一贯制培养体系相互脱节,既有目标定位上层次性不清的问题,又有课程体系上继承性错位的问题,也有教学过程中互融性不深的问题。学生通过单考单招或“3+2”考试等形式从中职升入高职,教学中会面对课程重复、内容缺漏、标准不一、技能退化、基础不实等突出问题。高职教育没有发挥出以中职教育为基础的拔高功能,中职也没有发挥出以高职教育为引领的夯基功能,严重阻碍了中职生源学生技术技能高端化发展,需要通过中高职一体化设计人才培养标准、多元化融通人才培养资源、全程化贯通人才培养标准,畅通中高衔接通道。

(四)提高职业教育国际合作人才培养模式的辐射性

近年来,众多职业院校的中德合作教育项目取得较大成效,但是,大多局限于高职与中职基于各自学制的“双元制”本土化人才培养模式。事实上,德国不少“双元制”职业教育的专业是按照三年半甚至四年学制设置,而国内职业院校在引入后,往往要进行“削足适履式”的压缩改造,破坏专业人才培养内在培养周期,难以达到尽善尽美的改造效果。中德合作中高一体化人才培养,以德国职业教育标准贯通五年人才培养全过程,可以解决学制限制问题,能够更大程度发挥出德国“双元制”育人优势,为职业教育国际化拓展了新模式。

二、现状评析

(一)中高职贯通培养模式研究

亚玫提出了政府主导的中高职贯通人才培养模式,结合区域经济和社会发展需要,优化整合职业教育资源,通过中高职学校在教学、管理等方面的紧密衔接与合作,为中职学生提供更多的接受高等职业教育的机会,从而提升学生服务社会的能力,同时形成中高职贯通人才培养的有效机制,完善高技术技能人才培养体系[2]。孙日强对上海市“中高职教育贯通培养模式”的实施现状开展调查,通过对贯通培养毕业生的质量,政府、企业、院校、社会(学生家长)如何看待中高职教育贯通培养模式的价值等方面的运行结果揭示其成效与问题,归纳总结出上海市中高职教育贯通培养模式实施经验,并就主要问题提出相应的对策建议[3]。

基于文献分析,中高职院校合作人才培养的困境主要停留在升学层面的浅层合作,中职学校只是起到了为高职学院提供预定生源的作用,其实质就是为高职学院开设了一个定向直升的合作订单班。由于缺乏退出机制和质量评价机制,学生一旦进入合作班就意味着进入了升大学的保险箱,无论是教师还是学生,很难有足够动力和精力投入培养过程,导致直接升入高职学院的学生质量堪忧。目前,一贯制培养问题的根源在于中高职人才培养标准不衔接,不能有效贯通人才培养机制,难以支持高效育人,破解的钥匙在于研制一体化培养标准、建立一体化评价制度,从设计维度上为人才培养提供一体化的框架标准。

(二)校企双元培养模式研究

谢琪等从分析高职教育校企“双元”育人体系构建的必然性入手,系统阐述了校企“双元”育人的内涵,梳理了当前高职校企“双元”育人中存在的问题,并提出了面向“双高”建设的高职教育校企“双元”育人体系的构建路径[4]。王成忠等指出校企“双元”育人是办好职业教育的重要途径,要求职业教育立足学生技能认知规律,联合企业协同育人,这是提高职业教育质量,培养高技能人才的重要保障[5]。

基于上述文献分析,总结出产业升级和技术变革对高端技术技能人才的需求更加紧迫,企业也越来越意识到校企协同育人的重要性。产教融合、校企合作发展态势已经从“单头热”演进到“双头热”,各种形式的校企合作订单班、虚拟班、学徒制班、双元制班等不断涌现。然而,现实却呈现“学校有初心,企业有热心,学生无留心”的局面,产教融合校企合作又走入“双头热、一头冷”的困境。究其原因,在于企业主体不落地,不能深度整合多元产教资源,难以支持高端育人,破解的钥匙在于合作研制高端导向的人才培养标准、建立校企双元交替教学体系、落实校企双主体教学运行机制,从实施维度上为人才培养提供多元化融通资源。

(三)长学制培养模式研究

吕原君等提出机电一体化专业适应区域产业的发展需求的中高职长学制人才培养模式探索,以中高职两个层次的技术技能人才培养为研究内容,打造“中高企产教研”共同体,以“三耦合、三融合、三结合”为导向开展中高职长学制人才培养工作。融合中高职两阶段的人才培养方案、课程标准等内容,形成四阶递进的人才培养模块化课程。采用“做学结合、课证结合、工学结合”的模式,加大复合型应用人才的培养力度,创新中高职一体化人才培养模式[6]。孙名楷等提出建构高端技术技能人才文化教育“长学制”的有效路径,包括明确文化教育长学制的教育目标、构建文化教育长学制的课程体系、创新文化教育长学制的教学方法与形塑文化教育长学制评价模式等四个层面[7]。江苏职业院校在探索五年一贯制技术技能人才培养上,走出了富有地域特色的改革路径。江苏联合职业技术学院五年一贯制技术技能人才培养的实践模式彰显了系统性、整体性和协同性的优势特色,具有一定的可借鉴性[8]。苏州建设交通高等职业技术学校集合多所中高职院校优势资源举办五年一贯制职业教育,凸显“多层次、高等性、双主体、本土化”办学内涵[9]。

作为现有中高职院校合作模式的深化,中高职一体化没有通用模式可以简单照搬,而是要因地和因校制宜,打破区域中职和高职原有的人才培养体系框架,重构五年制一体化人才培养体系。在此过程中,高职需要发挥示范性的引领作用,中职学校需要发挥能动性的主导作用,企业要发挥主体性的评价作用,行业要发挥诊断性的指导作用。中高职一体化人才培养质量的关键在于行业企业作为主体参与评价。而现行的质量评价制度是基于内部教育维度的构建,不是基于企业等第三方职业维度的构建,其培养结果难以得到企业等第三方认可。当前,质量评价问题的根源在于行业企业等第三方评价主体地位不凸显,不能科学评价教学质量,难以支持高质量育人,破解的钥匙在于引入职业技术标准,据此建立第三方质量评价体系,实施第三方教学评价,从评价维度上为人才培养提供全程化的贯通诊改。

三、路径探析

(一)改革基础

1.办学基础

笔者所在学校与德国莱比锡工商业联合会(IHK)、德国BBW教育集团共同成立了中德职业技术学院,开设了机电、模具、数控三个专业,以高技能人才培养为目标,开展基于德国IHK标准的人才培养与教育教学改革,形成“五化”融通的中德合作“双元制”育人模式,为中高职一体化人才培养改革夯实了基础。

一是“中德合作”多元化办学。与德玛吉、西门子、公元集团等国内外龙头企业共建双元制产业学院。创新“机制共创、人才共育、课程共建、师资共组、文化共融、利益共享”的多元办学机制。

二是“工学结合”模块化教学。借鉴德国“能力本位”培养理念和“行动导向”教学理念,以德国IHK标准本土化应用为主线,以企业核心岗位画像为设计起点,遵循成果导向设计原则,通过工作过程系统化设计,构建了“专业课程+核心学习领域课程+企业岗位课程”的模块化专业课程体系。

三是“多师混编”结构化组建。建立了一支由“德国培训师与考官+学校培训师和考官+合作企业兼职教师”组成的多师混编教学团队,实施基于工学结合行动导向的模块化教学。

四是“依托平台”定制化服务。依托省级模具产业技术联盟、省级工业机器人协同创新中心、德国IHK跨企业培训中心等技术链高端技术平台,开展面向技术链下游的各项社会服务,提升师生的科研与社会服务能力。

五是“多元联动”精准化就业。以校内德国IHK学习工厂为中心,以德马吉、西门子技术技能认证培训为核心,发挥德国IHK跨企业培训中心人才培训驿站功能,建立智能制造产业链上下游企业贯通,“招、育、训、用、留”一体的定向就业人才输送通道,实现精准高质量就业。

2.产业基础

台州是长三角地区先进制造业基地,拥有“汽车及零部件”“智能缝制设备”“高端模具”等具有国际影响力的产业集群,力争在“十四五”期间达到1000亿元以上产值规模。

当前,汽车产业生产方式向柔性、智能、高效转变,智能缝制设备企业向服装行业智能制造系统解决方案服务商转型,模具产业技术向“温度控制、模内流动状态检测、数据处理于一体的高端智能集成”升级。制造产业正处于高端化发展转型期,具备“宽基础、精技能、懂技术、会创新”的高端数字化智能化制造技术技能人才的支撑尤为关键。一方面,中、高职院校三年学制人才培养已经难以适应产业高端化发展的新要求。另一方面,现有中高职“3+2”一贯制培养又存在“目标定位不清晰、培养标准不衔接、培养过程不高效、培养质量难达标”等问题,也难以满足产业高端化发展对技术技能人才的新需求。产业新需求为中高职一体化人才培养改革提供了强大的牵引力。