京津冀高职院校深化产教融合的合作机理与推进措施

作者: 周金凯

摘要:在京津冀高职院校深化产教融合方面,应该利用产教融合与产业集群、产业竞争力之间的耦合关系,聚焦区域协同发展、高端要素培育和产业竞争优势提升等主要任务,从完善合作机制、优化配套资源和创新实施模式等方面持续推进,发挥产教融合在京津冀高端产业集群建设中的关键智力支撑作用,为高职院校人才培养深度服务区域协同发展提供解决方案。

关键词:京津冀协同发展;产业竞争力;高端产业集群;高职院校;产教融合

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)04-0029-06

高等职业教育作为我国职业教育的构成主体,是高素质技术技能人才培养的主阵地,是科技创新运用和高端产业发展的智力支撑。因此,从国家区域协同发展战略出发,基于产业竞争力、产业集群与产教融合的耦合关系和产业竞争力评价体系,分析京津冀高职院校深化产教融合的合作机理和推进措施,是将产业竞争力理论运用于我国高职院校产教融合研究的创新探索,对新形势下全面深化京津冀高职院校合作、培育区域经济发展新动能具有重要意义。

一、产业竞争力、产业集群与产教融合的耦合关系

(一)产业集群建设是提升产业竞争力的有效方式

根据产业竞争力评价理论,产业比较优势和竞争优势是产业竞争力的核心评价指标[1]。其中,竞争优势的建立离不开比较优势的发挥,脱离比较优势的竞争优势不具备可持续性。林毅夫提出,一个国家或地区的产业结构发展到一定程度后,需要通过区域一体化,形成有竞争力的产业集群,才能将自身的比较优势更好地转变为竞争优势[2]。产业集群通过跨区域产业集聚合作,实现集群内产业竞争能力的放大。当产业集群形成后,将可以通过多种途径,如增加科技与人才等竞争性要素供给、降低生产成本、刺激企业创新、提高运行效率、强化合作竞争等,提升整个区域的产业竞争力。因此,提升京津冀高端产业竞争力,需要从国家区域一体化战略出发,实现区域产业链优化整合,打造有竞争力的高端产业集群。

(二)产教融合为产业集群建设提供智力支撑

童心和于丽英认为,高端产业集群的运行体系由促进对话合作、拓展需求、提供智力支撑、促进国际联系和完善集群框架等5个子系统构成。其中,“提供智力支撑”作为关键的子系统之一,对于集群产出有着显著影响。引进对集群创新能力具有显著促进作用的高水平、高技术人才,对集群的发展具有不可忽视的促进效果[3]。高职院校作为高素质技术技能人才的培养基地,为现代产业发展提供技术、人才和管理等竞争性生产要素,是高端产业集群建设的重要智力支撑。因此,基于京津冀区域一体化战略,深化三地高职院校的产教融合和校企合作,为高端产业集群建设提供人才智力支撑,是促进产业比较优势更好地向竞争优势转化,进而提升京津冀高端产业竞争力的重要保障。

(三)提升产业竞争力是产教融合的根本目标

从教育服务国家产业发展的角度讲,产教融合的根本目标是通过国家或地区产业发展定位与教育教学的融合,培养高素质技术技能型人才,为国家或地区产业转型升级提供智力支持,进而提升国家或地区的产业竞争力,为全面参与国际竞争奠定基础。高职院校为适应最新产业发展的要求,通过人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队培育、实践教学基地与技术技能平台建设、国际交流与合作等方式开展教育教学改革,不断探索深化产教融合的路径,构建校企协同育人新机制,为产业发展提供更多高端人才支撑,促进现代产业领域的科技创新与成果转化,进而实现我国产业比较优势更好地向竞争优势转化和产业国际竞争力的提升。

二、京津冀高端产业集群建设的可行性分析

(一)产业竞争力的构建及评价体系

1.构建产业竞争力综合评价体系

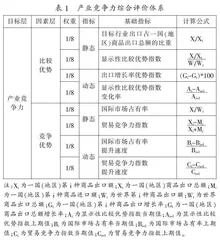

在以经贸数据评价产业竞争力的方法中,李钢和刘吉超提出创建动态与静态指标相结合的产业竞争力综合评价体系,是在金碚等人提出的传统静态评价体系的基础上,融入了动态分析,将评价指标的变化视作一个时间连续的过程,使得产业竞争力综合评价体系更为全面合理[4]。因此,借鉴李钢和刘吉超提出的评价体系,以联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)、中国海关和京津冀海关的贸易数据为支撑,系统分析京津冀三地产业竞争力的演变。如表1所示,比较优势评价指标体系构成包括静态指标和动态指标。其中,设定2011年所选取行业的产业竞争力指数为100,以此为基期,按照基础指标所占权重计算2016年和2021年相关行业的产业竞争力比较优势和竞争优势指数,进而得出竞争力综合指数。

(二)京津冀高端产业竞争力的评价

1.目标产业的选取

当前,我国高端制造业发展主要涉及电子信息产业、高端装备制造业、生物医药、精密仪器制造业等领域。因此,选取国际产业贸易中与高端制造业相关的行业,按照联合国商品贸易统计数据库HS编码分类,选取行业包括化工产品分类中的化学药品、照相及电影用品。机电产品分类中的机器、机械器具及零件;电机、电气等设备及附件。运输设备分类中的轨道车辆及固定装置;其他车辆及其零件;航空器、航天器及其零件;船舶及浮动结构体。光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备以及相关零件、附件;钟表及其零件;乐器及其零件。

2.京津冀高端产业竞争力的评价结果

第一,京津冀高端产业竞争力的比较优势评价。按照产业竞争力的比较优势评价指标计算得出京津冀高端产业2011年、2016年和2021年的比较优势指数,如表2所示。以2011年选取行业的比较优势指数100为参照,2021年北京比较优势指数增长的行业包括5类,即化学药品,轨道车辆及固定装置,航空器、航天器及其零件,船舶及浮动结构体,钟表及其零件;天津比较优势指数增长的行业包括6类,即化学药品,机器、机械器具及零件,轨道车辆及固定装置,其他车辆及其零件,航空器、航天器及其零件,船舶及浮动结构体;河北省比较优势指数增长的行业包括7类,即化学药品,机器、机械器具及零件,其他车辆及其零件,航空器、航天器及其零件,各类仪器及设备,钟表及其零件、乐器及其零件。其中,河北省在高端产业竞争力比较优势增长的行业中所占数量最多,天津次之,北京最少。

第二,京津冀高端产业竞争力的竞争优势评价。按照产业竞争力的竞争优势评价指标计算得出京津冀高端产业的竞争优势指数,如表2所示。与2011年各行业的竞争优势相比,2021年北京竞争优势指数增长的行业包括9类,即化学药品,照相及电影用品,机器、机械器具及零件,轨道车辆及固定装置,其他车辆及其零件,航空器、航天器及其零件,船舶及浮动结构体,钟表及其零件,各类仪器及设备;天津竞争优势指数增长的行业包括4类,即化学药品,照相及电影用品,航空器、航天器及其零件,船舶及浮动结构体;河北省竞争优势指数增长的行业包括3类,即航空器、航天器及其零件,钟表及其零件,各类仪器及设备。其中,北京高端产业竞争优势增长的行业数量最多,天津次之,河北省最少。

第三,京津冀高端产业竞争力的综合评价。根据产业竞争力综合评价体系,计算出京津冀高端产业竞争力综合指数,如表2所示。从2011年、2016年和2021年的指数变化趋势来看,北京6个行业的产业竞争力综合指数呈上升态势,包括化学药品,照相及电影用品,轨道车辆及固定装置,航空器、航天器及其零件,船舶及浮动结构体,钟表及其零件。其中,化学药品、轨道车辆及固定装置、船舶及浮动结构体和钟表及其零件等4个行业的产业竞争力综合指数增长显著。天津5个行业的产业竞争力综合指数呈上升态势,包括化学药品,轨道车辆及固定装置,其他车辆及其零件,航空器、航天器及其零件,船舶及浮动结构体。其中,药品,轨道车辆及固定装置,航空器、航天器及其零件,船舶及浮动结构体等4个行业的产业竞争力综合指数增长显著。河北省6个行业的产业竞争力综合指数呈上升态势,包括化学药品,机器、机械器具及零件,其他车辆及其零件,航空器、航天器及其零件,各类仪器及设备,钟表及其零件。其中,其他车辆及其零件,航空器、航天器及其零件,各类仪器及设备,钟表及其零件等4个行业的产业竞争力综合指数增长显著。

(三)京津冀高端产业集群建设具备可行性

综合考虑京津冀产业竞争力的比较优势、竞争优势和综合优势指数变化情况,结合京津冀产业转型升级的实际得出:京津冀高端制造业的比较优势和竞争优势呈差异化发展,综合比较优势和竞争优势指标所体现出来的产业竞争力变化程度不一,高端制造业发展梯级分布显著,发展高端产业集群具有一定的可行性。

第一,以北京市科技创新和产品研发为引领。竞争优势是北京高端制造业产业竞争力提升的主要动力。这一优势主要源于技术创新与进步、高级人力资源集聚、现代生产管理模式运用等后发优势。北京凭借在高等学校、科研院所、科技企业和金融机构等领域的集聚创新优势,具备攻关新一代信息技术、集成电路、医药健康、节能环保、新能源智能汽车、新材料等方面的能力,在涉及高端产业集群下游领域的技术创新、产品研发和轻型化产品生产等方面应发挥引领作用。

第二,以河北省高端制造业中间产品加工生产为依托。比较优势是河北省高端制造业产业竞争力提升的主要源泉。河北省高端产业的比较优势较竞争优势突出的主要原因是拥有自然资源和劳动力等相对丰富的资源要素禀赋。河北省凭借自身在劳动力、自然资源等方面的要素禀赋优势,在机器、机械器具及零件,汽车运输设备及其零件,航空器、航天器及其零件,各类仪器及设备,钟表及其零件等高端产业的中间投入品方面具备一定的比较优势。河北省适合发挥在创新成果实践运用领域的优势,承接高端产业集群的零部件生产及组装业务。

第三,以天津市高端装备制造业制成品生产为衔接。高端制造业比较优势和竞争优势在产业竞争力提升中的作用趋于平衡。天津是我国北方传统的工业基地,正处于比较优势向竞争优势转化的关键期,在劳动力、土地、矿产等传统要素禀赋方面的优势正在减弱,在科技进步创新、高端人才等竞争性要素方面的优势正在逐年增强。天津凭借在高端制造业领域较为均衡的比较优势和竞争优势,具备转化北京科技创新成果和承接河北省高端中间产品的综合能力,适合重点发展轨道车辆及固定装置、航空器与航天器、船舶及浮动结构体等高端成品装备制造业。

三、京津冀高职院校深化产教融合的推进措施

(一)建立深化产教融合的多元合作机制

1.政府推动,加强顶层设计,规划合作路径

产教融合涉及多主体、多对象的跨界政策,必然需要通过政府的顶层设计,开发多种政策协调工具,进行多部门协调,兼顾各方利益,协调各方冲突,以推进产教融合整体治理[5]。因此,在《京津冀协同发展规划纲要》的基础上,加强政府的顶层设计,制定出台京津冀高端产业集群发展规划,完善区域内高端产业集群的对话合作、拓展需求、智力支撑、国际交往和集群升级等运行系统,明确将高职院校的产教融合作为高端产业集群建设和产教融合型城市群建设的智力支撑,为深入开展校企合作提供政策保障和资金支持。例如,通过政府引导,形成京津冀高职院校、科技企业、投资公司和行业协会的磋商机制,共同探讨三地高端产业集群的未来发展,带动企业跟进投资。同时,增加高职院校在相关专业领域的教育投入。通过产教融合,充分利用产业界和教育界的资金做好人才培养,为高端产业集群输送技术技能人才。

2.院校互动,优化专业设置,谋划人才培养

根据产业竞争力评价结果,北京市具备攻关新一代高端产业技术的优势,更加适合在技术创新和轻型化高端产业领域的发展;天津市适合重点发展重型高端制造业的下游产业;河北省则在高端产业的中间投入品生产和技术转化运用方面具备更多的比较优势。因此,在京津冀高端产业集群建设中,高职院校应该形成沟通互动机制,基于本地在高端产业链中的位置调整设置专业群,并联合打造示范性特色专业集群,促进京津冀高职院校教育链、人才链与产业链、创新链精准对接。例如,北京市拥有科研院所、高等院校、总部经济等资源集聚优势,在高新技术创新、高精尖产品设计等领域基础雄厚。北京市高职院校应该利用本地优势,调整专业设置结构,设立与技术创新和轻型化高端产业相关的专业群,并参与京津冀高职院校的示范性特色专业集群建设,为京津冀高端产业集群发展提供更多下游产业人才。