设计类课程特点与思政教学要求的同质性研究

作者: 白仁飞 张峻霞

摘要:通过分析设计类课程的特点和思政教学的原则、理念、结构、方法、思维等,提出了设计思维的协同性与课程思政协同育人理念之间的统一、设计实践的多元性与课程思政三位一体结构之间的统一、设计知识的生成性与课程思政显隐结合方法之间的统一、设计策略的创新性与课程思政科学创新精神之间的统一四个方面的同质性特征,为课程思政融入设计类课程教学的策略、路径、方法等提供了理论参考。

关键词:课程思政;设计类课程;教学研究;同质性

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)04-0087-05

所谓课程思政,即以课程为载体,通过制定教学目标、设计教学方案、执行教学过程,将相关的思政元素与课程进行有机融合[1],实现协同育人的效果。自2004年以来,国家先后出台了旨在改进未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育的相关文件,逐渐形成了以“课程思政”理念为引领的高校思政课程体系。该体系包括思想政治理论课、综合素养课和专业课程[2]。其中,专业课程在课程思政体系中占据着重要位置。如何从专业课程中有效提炼思政元素并实现专业教学与思政教育的融合,是课程思政教育的关键。因为在中国的教育传统中,知识教育和品德教育是不可分割的有机整体,即“立德”和“树人”相辅相成,“育人”和“育才”协同一致,共同构成了教育的普遍内核。

设计是人类有目的的创造性活动。“设计”既有动词属性(创造性活动),又有名词属性(创造性活动的产物)。而设计行为的发生,有赖于思维的驱动作用,即对预见性、未来性的内容进行计划和构思,这种思维被称为“设计思维”。赫伯特·亚历山大·西蒙(Herbert Alexander Simon)认为:“只要人们将知识、经验、直觉投射于未来,目的是改变现状的活动,都带有设计性质”[3]。可见,设计活动是一种基于实践的客观性活动,但受到实践主体(人类)合目的性的规约。所以,设计实践不同于工程实践和艺术创作,既有对客观事物及其规律进行求索的“真理性”追求,又有对主体情感和意义进行验证的“价值性”追求。而设计类课程的设置需同时兼顾设计的内涵和外延属性,其与思政元素的结合必然呈现出独有的特征。本文将从四个方面对设计类课程特点与思政教学要求的同质性进行分析。

一、设计思维的协同性与课程思政协同育人理念之间的统一

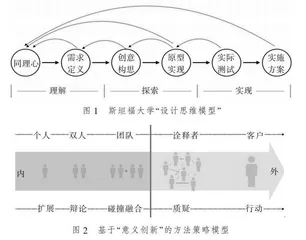

2009年1月,美国国家科学委员会(National Sci-ence Board)曾给时任总统贝拉克·侯赛因·奥巴马(Barack Hussein Obama)一封题为《改善所有美国学生的科学、技术、工程和数学》的公开信,信中提到STEM教育在确立国家科学技术在世界范围内领先地位上的重要意义。所谓STEM,即科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)的简称,后来融入艺术(Art),成为如今在教育界具有普适性的STEAM教育模式[4]。该模式突破了传统教育中以教师为中心的结构化的知识输出模式,强调以学生为中心,尤其重视以问题为导向的跨学科协作,非常适合用来解决复杂问题。因为复杂问题的解决需要问题解决者与动态的任务环境之间不断进行交互[5],具有多元化和非线性的特征。参照社会学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)和米歇尔·卡龙(Michel Callon)的“行动者—网络理论(Actor-Network Theory)”,可将问题解决者视为一个复杂网络中的“行动者”。为了实现解决复杂问题的目标,就要求行动者具备创造性解决问题的能力、合作共情的能力等[6]。而“设计思维”作为一种创造性解决问题的方法论工具,具有整合性、联想性、系统性思维的特征,能够通过视觉化和原型工具进行复杂的过程性思考。图1为斯坦福大学提出的“设计思维模型”。

在设计思维统筹下,复杂问题通常被视为“设计问题”。赫伯特·亚历山大·西蒙认为,设计问题多表现为弱构问题(Ill-Structured Problem)[7],后被霍斯特·里特尔(Horst Rittel)进一步定义为棘手问题(Wicked Problem),即“设计师解决的大多数问题都是棘手问题”[8]。可见,在现实语境下,由于设计对象的变迁,运用设计思维进行求解的问题已经由技术性问题转向了旨在解决复杂问题的系统性和整合性问题。所以,为了使学生具备系统性解决问题的能力,设计教育应在跨学科协同的视角下,着眼于现代设计思维的培养。这就为设计思维的协同性与课程思政协同育人理念之间的统一提供了可能性。即设计思维的协同性内涵与课程思政教育中融合专业课程与思政元素、形成育人合力的主张具有内在逻辑上的一致性。

二、设计实践的多元性与课程思政三位一体结构之间的统一

设计是一种把某种未经验证的设想通过合理、周密的规划,运用各种方法进行实施和表达的过程[9]。可见,设计是一种多元的创造性实践活动,肩负着造物和谋事的双重职能[10]。设计实践的多元性由多重原因所决定,如设计主体的多元性、设计客体的多元性、设计方法的多元性等。从设计主体的角度来说,设计师、用户、管理者形成了多元化的设计主体格局,三者之间在不同的设计语境下发挥着不同的作用。如在传统设计中,设计师起到了核心主体性作用,而随着体验经济的发展,“用户参与式设计”成为设计的主流模式。而随着管理者设计意识的觉醒,其作为设计组织者和协同者的角色越来越重要。反映到设计课程组织方面,教师、学生、教务管理者乃至校外专家等,均是多元主体的组成部分[11];从设计客体的角度来说,传统意义上以“造物”为主的设计模式逐渐式微,设计意义和价值的载体由物质向非物质转化[12]。体验设计、服务设计、社会设计等新兴设计门类已经成为设计实践和设计研究的主流趋势。从设计方法的角度来说,随着设计主体和客体的变迁,设计方法不断调整。如创新管理专家罗伯托·维甘提(Roberto Verganti)面对设计问题的复杂性和不确定性,提出了“意义创新”的概念,改变了“由外而内”进行创新的逻辑,倡导“由内而外”进行意义的挖掘[13],将面向既定问题的求解过程转向针对“应该解决什么样的问题”的追问过程,即由“如何”向“为何”转变。意义创新的方法策略模型如图2所示。

从价值理论的角度来评述设计行为,实践和认知是价值主体和客体产生关系的内在基础[14],即设计师通过实践实现“主体客体化”,用户通过认知实现“客体主体化”,最终,设计的价值经由用户的主体性评价获得实现。2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),明确提出“落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂”。设计类课程基于设计实践多元性的特征,以设计知识传授和能力培养为基础,同时注重价值主张的输出,如以学生为中心进行传统文化、工匠精神方面的引导,实现价值塑造的目的。这与《纲要》中所强调的通过价值观培养和德育实践,实现立德树人根本任务的路径具有内容实质上的统一性[15]。

三、设计知识的生成性与课程思政显隐结合方法之间的统一

“生成性”的概念由心理学家莫林·维特罗克(Merlin C. Wittrock)提出,后来广泛应用于教育学领域,即在教学过程中,学习主体(教师、学生等)可以基于自身原有的知识结构,结合现实语境和环境信息对知识进行自主加工,从而主动生成新知识。与“生成性”相对的概念是“预设性”。预设性教学多存在于传统课堂中,即依据教学规律进行有目的、有计划地教学活动,通过教学环节的控制来实现教学目标,体现了目标导向性、内容封闭性、过程控制性、方法程序性等特征[16]。可见,教育过程与设计过程一样,有着相似的目标导向、规划过程和反馈机制。课程本身作为教育活动的客体,有着与产品和服务(设计活动的客体)类似的定位特征,所以,“生成性”理论同样适用于设计知识的创造过程。而对于设计类课程来说,为了与思政教育有机融合,既要加强显性教育又要加强隐性教育[17],体现了课程专业要素和思政要素之间的统一性和互补性。所谓显性教育,是一种“预设”式教育,即带有一定的计划性和目的性,通过正规的课堂场景进行公开、直接的知识输出,如通常意义上的思想政治理论课和相关理论讲座等即属于显性教育;而隐性教育则强调引导性和间接性,通过多元化的教学手段间接地影响学生价值观的形式和行为方式的变化等,如在专业课程中植入思政元素,对学生进行潜移默化的影响即属于隐性教育。所以,隐性教育类似于“生成”式教育,是一种易受到环境影响的复杂教育过程,学生具有较强的主观能动性,能够在一定程度上主导自身的教育过程,并依据自己内心的尺度对教育过程和结果进行评价[18]。

从学理的角度来说,显性教育和隐性教育之间的关系与野中郁次郎和竹内弘高所提出的“SECI”知识管理模型(如图3所示)相契合。在模型中,知识生产的过程被分解为隐性知识和显性知识相互转化的四个过程:社会化(Socialization)、外显化(Externalization)、组合化(Combination)、内隐化(Internalization)。社会化指隐性知识之间的转化,可以理解为个体之间通过共享的方式将个体的隐性知识群体化和社会化的过程,手段包括观察、模仿,而非语言,如在设计实践类课程中,教师通过演示操作的方式进行知识传播的过程;外显化指隐性知识向显性知识的转化,可以理解为个体通过传播的方式将隐性知识显性化的过程,手段包括隐喻、类比等语言形式,如在设计理论类课程中,教师通过图示、模型等视觉化的语言进行知识转换的过程;组合化指显性知识之间的组合,可以理解为群体和组织对个体显性知识进行系统化的过程,手段包括文件、会议、通信媒介等,如在课程终末环节,教师通过文件的形式对课程的知识进行总结的过程;内隐化指显性知识向隐性知识的转化,可以理解为个体通过实践活动将组合化的显性知识内化为新的隐性知识,手段包括实习、演练等,如设计类课程通过预留作业的方式,使学生通过具体实践实现设计知识内化吸收的过程[19]。

总之,设计知识的生成性特征与课程思政所要求的显性教育和隐形教育相结合的原则在“知识的转化和生产”方面获得了理论上的统一性。这种统一性可以通过野中郁次郎和竹内弘高的“SECI”知识管理模型进行更加深入的解释。

四、设计策略的创新性与课程思政科学创新精神之间的统一

设计的本质是创新,无论是工业经济模式下以改变功能和造型的方式进行新产品的创造,还是体验经济模式下“以人为中心”,通过创造良好的情感价值和感知体验的方式进行新服务的创造,均表明只有不断创新才能真正实现设计的价值。同时,创新的内涵在多种不同领域中具有相关性。经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)最早提出了“创新理论”,即“把一种从来没有过的关于生产要素的‘新组合’引入生产体系”[20];创新在哲学中被表述为一种创造性实践活动,通过制造新的矛盾关系形成新的物质形态;社会学将创新过程描述为一种对新价值的追求过程;罗伯托·维甘提(Roberto Verganti)认为设计创新就是赋予产品意义和内涵[21],并提出了“第三种创新”的理论,即在技术驱动式创新和市场驱动式创新的基础上,采用“设计驱动式创新”,通过赋予产品内在意义和价值的方式重构企业的产品、服务、组织管理模式等,将设计创新由产品层面上升到了策略层面。三种创新方式的比较如图4所示。

课程思政是新时代思想政治教育发展的重要方向[22],由原来思政课程独自承担教育任务到现在推动课程思政与思政课程同向而行,教育策略转变本身就是一种创新性思维的体现。因为课程思政建设承担着“立德树人”的重任,要树立科学思维和创新思维,以马克思主义的立场和辩证的观点分析问题,才能应对不断发展的社会环境。具体到课程教学方面,既要强化显性的思政教育,更要结合隐性的思政教育[23],即针对不同的专业课程特点有效融入思想政治元素。这就需要教师不断发现新问题,采用新思路,运用新方法,最终实现课程思政的创新发展[24]。

对于设计类课程来说,因教学背景国际化、信息化,以及学科交叉的不断发展,设计创新成为改变教学模式、培养复合人才、应对国家经济转型升级的重要手段[25]。很多高校引入设计管理思维,从策略层面进行全新的教学实验,通过跨领域、跨专业、跨院校合作,以开放、包容、系统的眼光重新审视设计教育的目的[26]。可见,设计类课程有着天然的创新性特征,与课程思政不断追求科学创新的精神达到了同源性的统一。