齐鲁职业教育文化传承与创新的表征和路径探析

作者: 郭达 邢少乐 李艺璇

摘要:通过对山东省78所高等职业院校和341所中等职业学校发布的2020年人才培养质量报告中关于齐鲁职业教育文化传承与创新实践活动的内容进行系统、深入分析,总结出齐鲁职业教育文化传承与创新的现状与表征,在此基础上提出齐鲁职业教育文化传承与创新的有效路径,即将立德树人贯穿于齐鲁职业教育文化传承与创新的全过程,构建齐鲁职业教育“物质—精神—制度—行为—网络”五位一体的文化模式,塑造齐鲁职业教育文化符号,深挖齐鲁非遗文化富矿,传承与创新齐鲁职业教育文化基因,从而推动传统齐鲁职业教育文化的创新性发展,使之与新时代齐鲁职业教育文化相融相通,共同服务于齐鲁职业教育立德树人的根本任务。

关键词:齐鲁职业教育文化;职业教育;齐鲁文化;传承与创新

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)05-0034-07

作者简介:郭达(1986—),男,博士,天津职业技术师范大学世界技能大赛中国研究中心助理研究员,研究方向为职业技术教育原理;邢少乐(1998—),女,天津职业技术师范大学职业教育学院2021级硕士研究生,研究方向为职业技术教育原理;李艺璇(2002—),女,天津职业技术师范大学职业教育学院2020级本科生,研究方向为职业技术教育原理。

基金项目:2020年度教育部人文社会科学青年基金项目“职业教育工匠精神培育机制与路径的质性研究”(项目编号:20YJC880020);2021年度山东部省共建国家职业教育创新发展高地理论实践研究课题“齐鲁职业教育文化研究”(项目编号:GD72)

为推动中华优秀齐鲁职业教育文化创新性发展,山东枣庄职业学院、天津职业技术师范大学和威海职业学院依托“山东部省共建国家职业教育创新发展高地理论实践研究项目”所组成的齐鲁职业教育文化研究课题组,研究了山东省78所高等职业院校和341所中等职业学校发布的2020年人才培养质量报告及相关文献,对丰富多彩的齐鲁职业教育文化传承与创新实践活动进行了系统、深入的分析,描绘了齐鲁职业教育文化传承与创新的现状与表征,在此基础上提炼了齐鲁职业教育文化传承与创新的有效路径,以期助力传统齐鲁职业教育文化的创新性发展,使之与新时代齐鲁职业教育文化相融相通,共同服务于齐鲁职业教育立德树人的根本任务。

一、齐鲁职业教育文化及其传承性与创新性

英国学者爱德华·泰勒在其著作《原始文化》中首次对文化一词进行了定义:“文化是一种复合体,包含全部的知识、信仰、道德、法律以及社会成员所掌握的能力和习惯。”[1]我国学者张岱年则认为:“文化是在人类实践活动中产出的成果,包括物质文化成就和精神文化成果。”[2]具体到职业教育文化方面,德国学者海因茨·G.格拉斯在《职业教育和劳动教育学》中指出:“职业学校应重视特色职教文化对学生职业素养的培养作用”。郭安海将职业教育特色校园文化的内涵概括为:“在长期办学实践中逐渐形成和发展的,依托地方经济社会发展状况,被师生广泛认同的一切物质文化、制度文化、活动文化和精神文化的总和。”[3]刘猛认为,职业教育校园文化的价值在于有利于实现文化的传播,有利于实现职业学校的教育目标,有利于学生的发展[4]。张铁锁指出:“校园文化的意义在于对人的教化,使共同规范得到传承和认同。”[5]文化本身具有传承与创新的特质,传承与创新是文化包括职业教育文化得以持续发展的重要途径,而齐鲁文化和齐鲁职业教育文化也不例外。

山东区域孕育的齐鲁文化不仅对本区域产生着深刻的影响,而且对中国其他区域也产生了广泛的影响。齐鲁文化的形成经历了齐文化和鲁文化各自发展和交融相汇。齐鲁文化深刻影响了齐鲁职业教育的精神风貌,向当代齐鲁职业教育持续传递着中华古老文化独特的智慧。齐鲁职业教育文化是齐鲁文化的重要组成部分,也是齐鲁职业教育发展的根脉。齐鲁职业教育发展要想具有旺盛的生命力和可持续性,就必须具有传承性与创新性。传承性是齐鲁职业教育文化创新的基础,没有传承,文化创新只能是“无源之水”;创新性是齐鲁职业教育文化在传承基础上的超越,没有创新,文化就得不到丰富和可持续发展。由此可见,齐鲁职业教育文化发展的本质是通过传承和创新进而不断自我超越的过程。

二、齐鲁职业教育文化传承与创新的表征

当前学界在理论层面和职业院校实践层面,普遍从物质、精神、制度和行为文化四个方面出发开展齐鲁职业教育文化的研究与实践。其中,齐鲁职业教育物质文化是基本,精神文化是核心,制度文化是保障,行为文化是归宿,四者相辅相成,互相促进,构成了齐鲁职业教育文化传承与创新的完整体系。因此,根据齐鲁职业教育文化传承与创新的实践活动,本研究从上述四个方面出发来深入分析齐鲁职业教育文化传承与创新的现实表征。

(一)齐鲁职业教育物质文化的传承与创新

当前,在山东省职业教育政策的推动下,中、高职都十分重视校园物质文化建设,形成了各具特色的齐鲁职业教育物质文化传承与创新的载体。2020年1月,山东省印发的《关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》提出:在枣庄市建设中国职业教育博物馆和职业体验馆。在此政策的推动下,目前山东省各职业院校除了通过景观设计、道路命名彰显齐鲁职业教育文化外,还通过建设职业教育博物馆与职业体验馆、文化品牌示范基地、中华优秀传统文化传承基地、技艺技能传承创新平台等方式推动齐鲁职业教育文化的继承与传播。

1.职业教育博物馆

职业教育博物馆的建设与使用,可以分为校内博物馆建设和校外博物馆使用两个方面。例如,枣庄职业学院不断挖掘滕州地域特色文化,将班墨元素融入校园文化,通过景观设计、道路命名等方式彰显班墨文化。学院在北大门广场树立墨子塑像,在树人广场竖立鲁班锁造型标志性雕塑,在图书馆、行政办公楼等处设立“墨子”“鲁班经”文化墙和系列壁画,打造“墨子鲁班科学思想”主题校园文化长廊,以“墨子大道”“鲁班大道”“贵和路”“尚同路”等为学院主要道路命名。在营造了整体的校园物质文化氛围基础上,枣庄职业学院依托历史禀赋和现有资源,建成了全国唯一的传承工匠文化的博物馆——“中国(枣庄)工匠文化博物馆”。

山东力明科技职业学院结合红色文献、瓷版画、古家具、青铜器等200余个文化类别,创建了全国最大的校园文化载体——力明艺术宫,反映了中华五千年优秀传统文化的精髓缩影,成为传承与弘扬中华传统文化的基地。其建筑面积约计61 000平方米,拥有28所专业博物馆,囊括200余个文化类别,其中包含了学院创始人和祖孙几代人历经近一个世纪艰辛收藏的100余万件文化珍品。力明艺术宫已成为继清华、北大等知名高校之后,全国又一处4A级校园文化旅游景区,与泰山、曲阜旅游相结合,打造成了全国重要的文旅研学基地。

除上述两所职业院校建设的大型博物馆外,还有很多职业院校建设了关于鲁菜文化、鲁商文化、中医药文化等各具特色的博物馆。例如,山东旅游职业学院建设校内鲁菜文化博物馆,并增加了多媒体设备,探索互动式参观模式,力求使鲁菜文化博物馆成为在校生鲁菜技艺、鲁菜文化的学习园地,从业人员传承和发展鲁菜的研究基地,人民群众了解鲁菜文化的参观场地;山东商业职业技术学院鲁商文化博物馆建设“一库”“一课”商文化育人课程资源,实施课程育人,并建设鲁商文化博物馆实体展馆和3D虚拟博物馆,开展博物育人;山东中医药高等专科学校建设了中医药文化博物馆,积极融入国家“一带一路”建设,接待外国友人及留学生,开展养生功法、中药香囊制作等一系列中医药文化宣传和体验项目,打造中医药文化国际交流基地。

2.“一校一品”文化品牌示范基地

山东省多所职业院校获称“一校一品”文化品牌示范基地,成为传承与创新齐鲁职业教育的重要文化基地。2018年,山东城市建设职业学院依托建筑文化品牌项目被确定为全国首批职业院校校园文化品牌示范基地之一。2019年,枣庄职业学院被确定为全国职业院校校园文化品牌示范基地。2020年,全国10所职业院校校园文化品牌示范基地中,有6所在山东省,其中,济南工程职业技术学院依托精工文化品牌项目、聊城职业技术学院依托英模文化品牌项目、日照职业技术学院依托卓越文化品牌项目、山东省城市服务技师学院依托伊尹文化品牌项目、山东理工职业学院依托君子文化品牌项目、烟台工程职业技术学院依托君子淑女文化品牌项目,成功被推选为“一校一品”校园文化品牌示范基地。

3.中华优秀传统文化传承基地

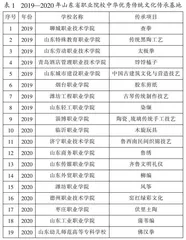

山东省多所职业院校建设了山东省中华优秀传统文化传承基地,展现齐鲁职业教育文化元素。2019—2020年,山东省职业院校中华优秀传统文化传承基地共有19所,详见表1。

中华优秀传统文化传承基地的建设,一方面,体现了文化育人、以美育人的价值导向,彰显专业特色,丰富职业院校学生的文化底蕴,使学生树立积极健康的审美观和价值观;另一方面,立足地域传统文化特色,传承传统民间工艺,形成特色职教品牌,将人才培养和文化传承创新有机结合,提高传承基地建设水平。

(二)齐鲁职业教育精神文化的传承与创新

山东省高职院校对于齐鲁职业教育精神文化的传承与创新,主要是以在专业、课程和育人模式中融入齐鲁职业教育精神文化元素的方式进行。

一是将齐鲁职业教育精神文化元素融入专业建设之中。例如,淄博职业学院将齐文化中蕴含的手工业重精巧、商业重诚信、从医重仁爱的价值观念融入工科、经管和医学专业中。又如,东营职业学院将鲁班文化中的崇尚科学、精益求精、创新实践的精神特质融入土木建筑专业群。再如,济宁职业技术学院建设并推广儒家文化和鲁班工匠精神传承与创新的专业教学资源库,具有推动齐鲁精神文化发展的重要作用。

二是构建齐鲁职业教育精神文化课程体系。威海海洋职业学院开发的包含传统文化、海洋文化、红色文化的“三化”课程体系颇具代表性。其中传统文化课程资源丰富,涵盖五大板块;海洋文化课程实行“1+7”的教学模式,即1门公共必修课“海洋文化”和7门公共选修课,公共选修课包括“海洋食品文化”“航海文化”“海洋牧场”“海洋民俗文化”“海洋文学”等;红色文化课程包括“佩瑜怀瑾”红色话剧实践课程和“红色电影赏析”“毛泽东诗词鉴赏”等课程。同时,还持续运营开发“古琴与彩绘”等在线开放课程。又如,淄博职业学院构建了知行合一的齐文化“1+N”课程体系,打造齐文化“课程超市”,以此弘扬与传承工匠精神。

三是将齐鲁职业教育精神文化元素融入育人模式之中,且通过非遗文化传承育人新模式传承与创新齐鲁职业教育精神文化。例如,曲阜远东职业技术学院充分利用曲阜的儒家文化资源,提出“新时代君子人格”育人新理念,打造“君子人格”传统文化育人与“工匠精神”专业文化育人相结合的育人模式。又如,位于孔孟之乡的山东理工职业学院构建了工匠文化“四梁八柱”育人体系。

通过非遗文化传承育人新模式传承齐鲁职业教育精神文化,是齐鲁职业教育精神文化传承与创新的一个鲜明特色。例如,威海职业学院与政府以及传统手工艺人合作,充分挖掘非遗资源,发展特色职业教育。2017年,威海职业学院成立非遗学院,包含剪纸、锡镶等10个非遗项目;2018年,成立威海锡镶技艺卓越工匠班,使得非遗技艺传承得到专业的培育;2019年,成立威海市非遗研究与传承基地,承担了对非遗的研究任务。又如,山东商务职业学院深度挖掘烟台当地非遗文化元素,邀请诸多民间工艺大师入校,向学生们展示手工剪纸、胶东花饽饽、莱州草编、中国绳结等非遗传承项目,还进行现场制作表演,并邀请学生亲身体验,让学生亲身感受非遗文化。再如,潍坊工程职业学院实施非遗文化教育传承,开设古琴弹奏、陶艺、烙画、剪纸等多个非遗文化课程班,聘请著名非遗项目代表性传承人和非遗专家来院传授技艺。此外,山东外贸职业学院依托山东省唯一的国家援外培训项目承办单位、教育部首个职业教育服务“一带一路”实验基地等优势,将柳编文化融入援外培训有关环节中,推动柳编这一中华传统文化艺术走向世界。

(三)齐鲁职业教育制度文化的传承与创新

道格拉斯·诺斯认为:“制度是由道德、习惯、传统等非正式约束和法令、产权等正式的法规组成的。”[6]齐鲁职业教育制度文化同样分为正式的齐鲁职业教育制度文化和非正式的齐鲁职业教育制度文化。当前,山东省各职业院校对齐鲁职业教育制度文化的传承与创新主要体现为正式制度文化的构建,仅有部分院校关注到了非正式制度文化的建设。例如,临沂职业学院在齐鲁职业教育正式制度文化建设方面,把沂蒙精神教育纳入学校人才培养的顶层设计之中,制定了《临沂职业学院沂蒙精神教育实施方案》;在齐鲁职业教育非正式制度文化建设方面,精心设置学校升学与毕业典礼仪式、科技艺术节等,通过庄严的仪式感向学生传达齐鲁职业教育文化的内涵价值,发挥其教育意义。又如,泰山职业技术学院创造性地建设泰山书院,将书院教育制度和职业教育制度相融合,把经典国学教育和现代职业教育有机结合,创新了齐鲁职业教育制度文化传承与创新的机制。