高职院校学生管理工作的技巧分析

作者: 王智威 王尚 王珂

摘要:以冲突化解学的理论和技巧为切入视角,深入讨论高职院校学生辅导员在处理学生事务中所采用的技巧、策略以及方法。此研究的分析基于实证数据,采取质化定性合作解释研究方法,邀请来自四所职业院校,总计17名高职学生辅导员加入深度访谈,并贡献自己的工作经验、策略和技巧。研究结果显示:根据冲突和矛盾在不断发展中所表现出的不同性质,辅导员会在各个阶段采取不同的策略和技巧有针对性地解决问题。这些在学生工作中被使用的技巧和策略被罗列为8个质性主题,研究成果对大学生的管理工作有较为重要的参考性意义。

关键词:学生管理;高校辅导员;冲突化解学;质化研究;理论讨论

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)08-0050-08

一、研究背景

学生管理工作既是高职院校学生教育的重要组成部分,又是思想政治教育的重要工作平台。学生管理工作内容较多,涉及学生的思想政治教育、德育美育的培养、社团活动乃至学生之间的矛盾化解等内容[1]。目前,我国高职院校的学生辅导员在实际工作时所面临的现状是学生人数众多,工作强度较大,工作内容较为琐碎,且学生年龄处在心理叛逆期,管理工作难度较大[2]。很多国内的学者和教师都总结过我国高校辅导员的工作特点,并给出过有针对性的工作改进建议。曾宁认为赞美学生是辅导员在与学生的沟通工作中强有力鼓励学生进步的技巧之一[3];陶佳玲认为善于倾听学生发言是一名优秀的高校学生辅导员的工作标准之一[4];关震则认为我国的高职院校辅导员可以通过与学生一起,来培养共同经历达到互相换位思维的效果,这样教师在处理学生工作时会更加具有人文关怀,而学生也会较为容易地理解教师的不易之处[5];毕劲松则认为高校学生辅导员应该对自己工作进行“跟踪”式调查,以此检查学生的满意度和对辅导员处理的事情是否抱有“成见”[6]。

针对高职辅导员的学生管理工作,虽然部分教师从自己的经验出发,梳理了一些实用性强的技巧并给出了部分建议,但是也存在以下三点不足。一是这些归纳总结的建议深度往往不足,缺少具体的行动步骤。比如,很多学者都提到了“高校辅导员需要改善自己的沟通技巧”,但是却没有具体的讨论应该如何改进。部分讨论较为肤浅化、主观化和形式化,对于深入研究问题意义并不大[7]。二是虽然学者和教师们归纳的建议具有各自的闪光点,但是由于缺少实证数据支撑,科学性和操作性都相对不足。比如,叶廷莉认为应鼓励高校学生辅导员理解学生、爱护学生,并且尽可能做到换位思维[8],但是缺少关于爱护学生方法的讨论。三是部分教师对高职辅导员工作的理论研讨较少,使得理论深度略显不足,论理性有待完善。

此研究的目的就是为了解决上述问题。针对高职院校辅导员学生工作研究的三点不足,本研究提供科学数据支持,并进一步深化对高职学生管理工作的理论探讨。在针对高职院校学生管理的理论研讨上,主要采用较为新兴的冲突化解学理论框架,结合定性研究法中的合作解释半结构式深度访谈数据,以增加对高职院校辅导员学生工作研究的深入性、科学性和理论性。

二、理论讨论

(一)冲突化解学学科介绍

冲突化解学作为一门新兴的社会科学学科,起源于上世纪的40至50年代。经过长达半个多世纪的发展,国际上一些知名的综合研究类大学均开设此学科的学位课程,比如美国的哥伦比亚大学(Columbia University)和耶鲁大学(Yale University)。冲突化解学研究范围相对较广,按照冲突对象的层级划分,冲突化解学可以分为针对四个层级的解决方向,即人际调解、个人与组织调解、组织间调解、国际冲突调解。 由于冲突化解学是跨领域的知识体系,其理论经常和其他的传统社会科学学科交叉共同使用[9],比如在研究国际冲突中,冲突化解学经常和国际关系学的理论共同运用研究问题,寻找在战乱地区创建长期持久性和平的方法。又比如,冲突化解学理论也经常被法律学专家和学者们所参考和引用,建立和完善民间调解机制[10]。而本研究所涉及的理论,主要是人际沟通调解的理论。

(二)冲突化解学理论在国外高校学生工作中的应用介绍

冲突化解学的理论在欧美高校学生事务管理中的应用十分普遍。根据学者凯兹(Katz)统计,经过过去二十余年的发展,在美国校园设有学生冲突调解中心的大学数量已经超过了200所,其中包括知名的哈佛大学和康奈尔大学,而大部分美国大学学生事务辅导员(program adviser)学习过冲突化解学中的理论模型或者必要的沟通技巧[11]。这些大学的调解中心工作人员和学生辅导员所掌握的沟通技巧,有效地帮助了学生们处理各种各样的问题和校园纠纷,使得学生们在大学学习过程中获得了更好的学习体验并有效地提高了他们的学习效率[12]。

(三)冲突化解学流派介绍

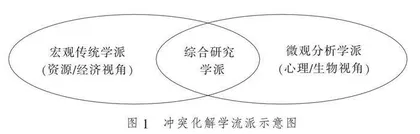

现有的各种冲突化解学理论基本可以归为以下三种学派:宏观传统学派、微观分析学派、综合性研究学派[13],这种划分主要是根据各个学派不同的研究切入点。宏观传统学派在分析引起冲突和解决冲突的因素时,重点研究的是权利、经济利益和资源的分配这样的宏观视角的变量[14]。由于分析的视角都是宏观层面,所研究的变量因素,比如权利或者经济利益和一些传统社会科学学科,如国际关系学等学科所分析的因素相重叠,所以称之为宏观传统学派(Traditional School)[15]。宏观传统学派里的代表型理论有现实性冲突理论(Realistic Conflict Theory)和冲突博弈论等。与宏观传统学派相对应的是微观分析学派。此学派的研究视角是以人性出发,学者们认为人的利己和好战等天性会导致冲突与纠纷[16]。为了进一步研究和了解战争和冲突发生的诱因,此学派学者们的研究视角是从人性、心理学和生物学的角度出发,代表理论有挫折与攻击假设(aggression-frustration)和人类需求理论[17]。综合性研究学派兼具了前两个学派的研究视角,认为无论是资源分配或者是善变的人性,都会对冲突产生作用,并且认为宏观和微观的因素在冲突的引发、升级、降级和转化等一系列发展中可以互相结合产生影响力[18]。冲突化解学中的三个流派之间的关系如图1所示。

(四)挫折与攻击假设理论

上世纪40年代,学者多拉德(Dollard)和米勒(Miller)共同提出了挫折与攻击假设理论。此理论假设人是目标牵引型的理性个体,而当一个人试图达成目标的努力总是被打扰和干扰时,将会导致此人的攻击性行为[19]。随后米勒补充此理论,认为个体受到挫折而变得失望和沮丧,未必只会产生攻击这一种行为,也有导致其他行为的可能性。学者齐尔曼(Zillmann)则总结为人受到挫折是引起攻击行为的必要但不充分条件[20]。

理解挫折与攻击假设理论对分析各个高职院校中“问题学生”的犯错心理动机是非常重要的。其原因是,部分学生,尤其是高职院校的学生在经历过考试失败后,会产生强烈的失望、沮丧、自我怀疑等负面情绪。再加上大部分学生所处的特殊年龄段,往往是18~20岁,而这个年龄段的特性之一就是敏感和容易冲动,所以负面情绪更容易促使他们产生攻击行为。攻击行为分为两种,一种是身体的直接暴力行为,另一种是语言暴力去攻击他人,比如教师。现阶段我国高职院校对于校园直接暴力行为的监控相对较为严格,但是对于语言暴力这样非直接性的暴力却相对忽视。如果不熟悉挫折与攻击假设理论,高职辅导员有可能会忽视引发学生暴力行为的重要诱因,从而无法切实有效地帮助学生打开心结,解决问题以及进行思想教育。

(五)人类需求理论

美国学者马斯洛(Maslow)在上世纪中期提出了著名的人类需求等级层级划分。按照马斯洛的划分,人的需求层次分为从基础到高级的五个层次的需求[21]。第一个需求层级为基本需求,包括水、食物和性等;第二个层次为安全需求;第三个层次为归属感与爱;第四个需求层次为受到他人尊重的需求;第五个层次也是最高层级为自我实现。他认为当第一需求层次被满足以后,人会继续追求第二层级的需求,而第二层级的需求被满足以后,会进入第三层级的需求,以此类推。此理论在社会心理学、教育学、心理学和文化学等领域均有广泛应用,但此理论因具有严重的缺陷而被许多学者改良过。

该理论最大的缺陷之一就是认为人的需求有鲜明的等级顺序。比如,理论假设只有当人的第二层次的需求,既安全需求被满足以后,才会上升到第三层次爱与归属感的需求。这种理解显然是错的。一个人对自己安全的渴望和对爱与归属的渴望并不冲突。很多人就算在缺衣少食,即第一次层次的需求都不满足的情况下,也期望得到别人的尊重。所以,冲突化解学学者伯顿(Burton)在研究冲突时改良了人类需求理论,扩大了基本需求的范围,把原有的第一层级的生理需求扩大为安全需求、情感需求和社会活动需求,并且认为这四种需求中任意一种需求没有被满足,都可以构成冲突的诱因[22]。(见图2)

学习理解人类需求层次理论将会对辅导员的学生思想教育工作效率产生积极作用,职业院校的学生辅导员可以获得较为科学的分析学生心理问题的切入视角。例如,当学生发生了负面情绪的时候,可以按照人类需求层次,逐步排查影响学生思想问题的诱因。从学生的情感需求开始分析,检查学生的集体归属感、自我定位和自尊心是否受到损害;可以从学生的社会活动需求入手排查学生的上课情况。

(六)隐藏兴趣理论

在冲突中,陷入纠纷的个人一般不会直接展现出真正使得他们卷入冲突的诱因,所展现出的往往是他们的立场,而不是他们真正的需求和兴趣[23]。虽然冲突中的双方或者多方所展现出的立场往往是强硬的,例如他们很可能说“这个是原则问题不能妥协”,或者“这是我个人的底线”,但是这并不代表冲突是不可解决的。隐藏兴趣理论认为冲突中的个人或者团体的立场由他们的兴趣所引导,而他们的兴趣有三个特点:一是兴趣往往是隐藏的,不会明显地表现出来,需要做深入分析;二是兴趣往往是由人类需求所决定而形成的;三是兴趣不仅一个,很可能有多个,是否可以成功定位这些被隐藏的兴趣,往往是解决问题的关键。(见图3)

高职学生辅导员在处理学生之间的矛盾时,可以利用冲突化解学的隐藏兴趣理论,找出学生们的隐藏兴趣。例如,当两个住在同一宿舍的学生因为生活习惯不同而发生纠纷需要调解的时候,换宿舍是他们对自己“立场”的表达,但并不是他们真正的“兴趣”。他们的兴趣可能有很多,比如得到教师、家长的认可;他们的潜在兴趣也有可能是好好学习,拿到奖学金,还有可能是勤工助学,这些兴趣需要学生辅导员去了解和分析。一个学生的兴趣可能有很多,这些兴趣都有可能是帮助高职院校的学生辅导员管理冲突、化解矛盾的重要突破点。

(七)反思性倾听

反思性倾听(reflective listening)是冲突化解学实践中运用非常广泛的一个沟通技巧。此沟通技巧是为了给予讲话的人更多的尊重,使得其更有倾诉欲的同时,也让倾听者和讲话的人都对聊天内容有一个精确的理解[24]。此沟通技巧主要包括三个步骤:一是仔细倾听讲话者给的每一个信息细节,包括理解他讲话的面部表情、语气、语调和肢体语言;二是理解消化讲话者的信息,并且总结和提取讲话者的关键内容和潜在含义;三是把自己总结和提取的关键信息,通过重新组织语言反馈给讲话者,测试是否百分之百理解了讲话者的关键内容。这种沟通技巧的好处是,信息接收者不仅可以总结和归纳对话的实质性和潜藏性内容,还可以给讲话者一个理清思路的机会。这样的谈话不仅可以高效,还可以满足讲话者的倾诉欲望和使得讲话者有被尊重的感觉[25]。对于高职院校的学生辅导工作者,这种沟通技巧尤为重要。不仅反映在其技巧可以帮助学生辅导员高效地工作,也可以让大学生群体感受到平等与尊重的人性化沟通方式。反思性倾听的理解示意图参见图4。

三、研究设计

(一)研究问题

本研究的目的是进一步梳理、总结、归纳和分析高职学生辅导员在处理学生工作中所使用的沟通技巧和理论指导。而本研究的意义在于学生辅导员的常用沟通技巧和理论可以被清晰地勾勒出来。这样学生工作者就可以审视学生工作中的沟通技巧和具体管理办法是否有提升的空间,是否有更多的实用性技巧可以被引入到工作中,从而进一步思考学生辅导员在工作中所需要改进的方面。 因此,本研究设计问题如下: