高职幼师生职业认同与社会适应能力研究

作者: 雷和敏 曾彬

摘要:问卷调查372名幼师生的职业认同与社会适应能力情况,发现高职幼师生的职业认同处于中上水平,社会适应能力却整体较差;职业认同在高中来源、学业水平和报考原因变量上存在显著差异;社会适应能力在学业水平、报考原因变量上存在显著差异;职业认同与社会适应能力呈正相关。建议从学生、学校、教育部门着手,助力高职幼师生职业认同与社会适应能力的提升。

关键词:高职高专;幼师生;职业认同;社会适应能力

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)08-0075-06

截至2020年,幼儿园教师队伍中大专层次教师占57.73%[1]。从学前教育高质量发展来说,有必要积极关注教师职前发展在其中的关键作用,特别是高职高专学前师范生培养。2018年,教育部等五部门印发的《教师教育振兴行动计划(2018—2022)》也强调为幼儿园培养一批关爱幼儿、擅长保教的学前教育专业专科以上学历教师。师范生教育阶段是幼儿教师成长的起点和摇篮,学生在现阶段的心理特征和职业认同等能深刻影响他们未来的职业选择和职业投入。另一方面,随着高职高专学生面临的就业形势严峻,必须关注职前教育阶段学生的社会适应能力及职业认同等因素对其自身的影响,以便更好地因材施教和促成就业。

师范生的职业认同是指“师范生对将要从事的教师职业和目前自身师范生身份的感知与体验”[2]。研究表明,师范生的职业认同能积极预测其学习投入度[3]。也就是说,职前教育阶段中师范生的职业认同感越强,其在学习中的投入就越多。而学前教育师范生的学习投入对其能否成长为一名专业、合格的学前教育教师影响重大。

社会适应能力是个体在心理上适应社会和环境的能力,社会适应能力高低能表明一个人的成熟度[4]。在校大学生的社会适应能力不但会影响他们在校期间的人际关系、学习、生活等,还能预见未来走向社会的适应状况。研究表明,个体社会适应能力发展水平会对生活在复杂环境中个体的学业、事业和生活等造成影响[5]。所以,要关注大学生社会适应能力的发展以促进其更好地适应现实生活和为社会发展贡献力量。

因此,在学前教育和职业教育高质量发展背景下,有必要了解当前高职高专学前教育师范生的职业认同、社会适应能力现状及特点,并探寻二者间的关系,为高职学前教育师范生培养提供参考。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

样本来自四川省内某一幼儿师范专科学校,其学前师范生来源既有普通高中毕业生,又有五年制联合培养中职毕业生(前三年中职培养,后两年高职高专培养)。此次调查在三年制和五年制班级随机发放问卷,依靠辅导员转发电子问卷,请学生在线参与问卷调查。回收402份问卷,剔除无效问卷后,得到有效问卷372份,其中男生17人,女生355人。

(二)研究工具

1.高职幼师生职业认同量表

职业认同数据调查主要参考了梁丹丹编制的《高职学前教育师范生职业认同量表》[6],将职业认同分为职业认知、职业情感、职业行为、职业意志四个部分。对每一题项进行里克特五点计分,从低到高为1~5分。对调查数据进行可靠性分析,得到克隆巴赫系数为0.81,信度较好。

2.大学生社会适应能力诊断表

社会适应能力数据调查主要依据郑日昌教授针对大学生心理特点编制的《社会适应能力诊断表》[7] ,主要围绕学习适应、人际适应和生活适应展开。被试者根据自身情况作答,分数累计得到社会适应能力水平总分,总分越高,适应水平越高。对所得结果进行分析,得到克隆巴赫系数为0.73,其信度可接受。

(三)数据统计与处理

问卷收集后,将数据编码转换,采用SPSS 25.0进行数据分析,主要采用描述统计、t检验、单因素方差分析和相关分析完成。

二、研究结果与分析

(一)高职幼师生职业认同与社会适应能力现状

1.高职幼师生职业认同基本情况

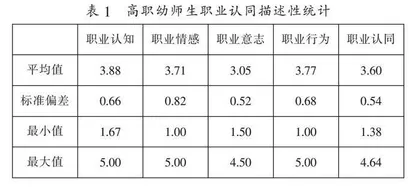

根据量表评分规则,3分为中等水平。如表1所示,对高职高专学前教育师范生对幼师职业的认同情况进行分析。结果表明,高职院校幼师生对幼师职业的认同水平整体处于中等偏上状态。从均值比较,幼师生的职业认知水平最佳,其次从高到低依次为职业行为、职业情感、职业意志。从整体来看,该校幼师生的职业情感差距起伏最大,个体差异也最大。

2.高职幼师生社会适应能力基本情况

根据标准,个体总分35~40分为适应能力强,29~34分为适应能力良好,17~28分为适应能力一般,6~16分为适应能力较差,5分以下为适应能力很差。对幼师生社会适应能力总分进行统计分析,如表2所示,该高职院校幼师生的社会适应能力平均分为12.63,标准差为11.14,说明整体适应能力处于较差水平,且个体差异较大。从所占比例来看,社会适应能力处于很差、较差状态的幼师生最多,分别占35.22%和32.80%,社会适应能力处于一般及以上水平的幼师生不足33%。

(二)高职幼师生职业认同与社会适应能力差异分析

为了解高职幼师生职业认同与社会适应能力在性别、民族、生源(普高、中职)、户籍(城市、农村)、独生与否等变量上的差异,进行独立样本t检验统计。结果显示,在性别、民族、户籍、独生与否四个变量上,幼师生的职业认同与社会适应能力整体无显著差异(p> 0.05),但性别在职业意志(p= 0.013< 0.05)、户籍地在职业认知(p = 0.015< 0.05)、独生与否在职业认知(p= 0.007< 0.05)与职业意志(p= 0.02< 0.05)上有显著差异。在职业意志上,男生均值略高于女生(男3.38 >女3.04)。在职业认知上,来自城市的幼师生均值略高于来自农村的幼师生(城市4.05>农村3.83);独生子女幼师生均值略高于非独生子女幼师生(独生 4.0>非独生3.82)。在职业意志上,非独生子女幼师生表现出略高水平(非独生3.08>独生2.95)。

1.高职幼师生职业认同与社会适应能力在不同生源上的差异表现

不同高中来源的高职幼师生职业认同与社会适应能力的差异如表3所示。在职业认同整体水平上,普通高中毕业的幼师生和职高毕业的幼师生存在显著性差异(p= 0.03< 0.05),其中职业认知和职业情感两个维度差异明显,职高毕业的幼师生整体高于普高毕业生,说明职高毕业的幼师生对幼师职业的认同水平高于普高毕业生。在社会适应能力方面,不同高中来源的幼师生无显著差异( p= 0.29 > 0.05 ),说明不同高中来源的高职幼师生的社会适应能力相当,但内部个体差异较大(SD>11.00)。

2.高职幼师生职业认同与社会适应能力在学业水平上的差异

为了解不同学业水平的幼师生职业认同与社会适应能力的差异,对其进行比较分析。表4中1表示学业水平班级排名靠前,2表示中上水平,3表示居中水平,4表示中下水平,5表示排名靠后。如表4所示,整体上不同学业水平的幼师生在职业认同(F= 6.57,p< 0.01)与社会适应能力(F=6.06,p< 0.01)上都存在显著差异,且在职业认同不同维度上也存在显著差异。对其进行LSD事后检验,不同学业水平的幼师生在不同变量及不同维度上优势各不相同。比如,学业水平前几名的幼师生在职业认同上高于学业水平排名中下及排名靠后的幼师生;学业水平中上幼师生的职业认同高于中等及以下学业水平的幼师生;中等学业水平幼师生的职业认同高于学业水平中下及排名靠后的幼师生。在社会适应能力上,学业水平处于中上及中等的幼师生展现出更高的水平。中上及中等学业水平幼师生的社会适应能力高于中下及排名靠后的同学;学业水平排名靠前的幼师生社会适应能力显著高于学业水平排名靠后的幼师生。

3.高职幼师生职业认同与社会适应能力在报考主要原因上的差异

将影响专业报考的重要因素作为变量分析幼师生职业认同与社会适应能力在不同报考原因上的差异。表5中,1表示主要报考原因是兴趣,2表示亲人师友劝导,3表示随意填报,4表示服从调剂。从整体来看,不同报考原因在幼师生职业认同(F= 19.52,p< 0.01)与社会适应能力(F=13.42,p<0.01)上均存在显著差异。事后检验发现,整体上以个人兴趣为主要报考原因的幼师生的职业认同和社会适应能力都显示出更高的水平,而随意填报的幼师生体现出较低水平。比如,在职业认同上,因兴趣报考的幼师生显著高于被劝导型、随意型和调剂型幼师生,但被劝导型和调剂型也高于随意型幼师生。在社会适应能力上,兴趣型幼师生高于被劝导型和随意型幼师生,而调剂型幼师生的社会适应能力显著高于另外三种报考类型。

(三)高职幼师生职业认同与社会适应能力相关分析

为探讨高职高专幼师生职业认同及其各维度与社会适应能力之间的关系,对其进行相关分析。结果表明,幼师生的社会适应能力与其职业认同及各维度之间均显著相关(见表6)。例如,总体职业认同与社会适应能力存在显著正相关(r= 0.49,P< 0.01),同时社会适应能力分别与职业认知(r= 0.23)、职业情感(r= 0.42)、职业意志(r= 0.33)、职业行为(r= 0.58)也显著正相关(P< 0.01)。 另一方面,职业认同及其各维度之间也两两呈正相关(P< 0.01)。综上,说明高职高专幼师生的职业认同越高,社会适应能力就越强,同时职业认同各维度间也能在一定条件下相互预测。

三、讨论

(一)高职幼师生职业认同的特点

1.高职幼师生的职业认同水平整体处于中上水平

该校幼师生的职业认同水平得分为3.6,即职业认同感整体上处于中等偏上水平,这与梁丹丹对高职学前教育师范生的职业认同调查结果趋同[8]。该校幼师生的职业认同中职业认知水平最佳,职业意志水平最低,整体来看,不同维度间均值差异较小。同时,学生的职业情感分数起伏最大,表明幼师生间的个体差异较大。该校幼师生来源差异较大,且入学分数整体不太理想,学生对自己的职业规划可能缺乏清晰的认识,所以在职业认同上会表现出较大差异,在职业认同各维度上的得分也比较一般。

2.职高生源的幼师生职业认同整体高于普高生源幼师生

相较于普高毕业的高职幼师生,职高毕业的高职幼师生职业认同水平更高。学前教育师范生有一部分是五年制联合培养,也就是前三年接受学前教育中职教育,后两年接受学前教育高职高专培养。所以,部分职高生源的高职幼师生相较于普高毕业的幼师生拥有更长的专业修读年限和更早的专业培养,故在职业认知、职业情感等维度上可能得分更高,进而使这一群体的职业认同水平更高。

3.学业水平中等及以上幼师生的职业认同整体高于其后幼师生

该校学业水平中等及以上高职幼师生的职业认同水平整体高于学业水平中下及排名靠后的学生。学业成绩水平一定程度上能代表学生的学习能力。学习能力较强的学生能在自己的专业学习中获得更多的成功体验,同时对自己的职业规划也能有更清晰的认识,愿意为此付出更多的努力,所以在职业行动等方面也会有更多的投入。这也说明了学业成绩水平是影响高职幼师生职业认同水平的重要因素。

4.因兴趣报考的幼师生职业认同水平最佳,随意报考的幼师生职业认同水平最差

因兴趣报考的幼师生对幼师职业及自己的职业规划有相对更清晰的了解和认识,在兴趣这种内驱力的作用下更愿意为自己的专业选择付出更多的努力,因此在职业认知、职业情感、职业意志和职业行为上得分更高。该结果说明,通过培养学生的专业兴趣从而激励学生持续投入专业学习中并提升职业认同至关重要。

(二)高职幼师生社会适应能力的特点

1.高职幼师生的社会适应能力整体较差

该校高职幼师生的社会适应能力整体较差,该结果与姜玲玲对医学高职生的社会适应能力调查结果相似[9]。对学生社会适应能力的调查包括对学生学习适应能力的了解。一般而言,学习适应能力更强的学生学业成绩会更加理想,所以相对来说入口成绩不太理想的高职高专幼师生在社会适应能力水平上也体现出不理想的状态。