高职生职业素养评价的内涵、结构与价值

作者: 王世铎 邱连波

摘要:高职生职业素养评价主要指在教育基本理论的有效指导下,评价者通过构建科学合理的评价指标体系,以数据分析手段来反映评价对象职业素养的真实水平,并对其进行相对科学与客观的价值评定的过程。其评价结构从个体的职业道德、职业能力、职业行为和职业观念四个维度入手,并从自我、学校和企业三个评价主体视角出发,建立高职生职业素养“三主体四维度”评价分析结构。高职生职业素养评价的价值主要体现在:首先,通过职业素养的评价,更好地完成这一时期高职生的职业社会化;其次,更好地培育个体的职业道德素养,使高职生成才;再次,使高职生形成职业创新与合作行为,更好地进行职业生长;最后,强化高职生能力本位教育与培训,提升个体职业生涯的发展质量。

关键词:高职生;职业素养;评价;内涵;结构;价值

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)10-0057-06

2022年8月,国家主席习近平向首届世界职业技术教育发展大会致贺信时指出,职业教育与经济社会发展紧密相连,对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源[1]。在高职院校人才培养过程中,要把学生的全面发展作为一切教育工作的根本出发点和落脚点。高等职业教育培养的人才应该符合社会的真实性需求,使高职生具备相应的知识、技能和能力素养,使个体在谋求职业发展的过程中展现出更多的潜力和可能。进入新时代,职业生涯发展具有明显的新趋势和特点,个体职业生涯的发展凸显了不确定性和不稳定性,竞争更为激烈,个体在职场中所需的不再是单一的专业技能,而是越来越多维的职业素养。个体职业素养的形成受到多种因素的影响,如家庭环境及父母的职业生涯、个体教育与工作经历、社会文化与习俗等。为更好地促进个体全面发展,需要对高职生职业素养评价的相关问题进行系统分析,具体阐释如下。

一、高职生职业素养评价的内涵

《辞海》中对素养的界定主要指经常修习涵养,即指平日的修养,比如艺术素养、文学素养、职业素养等[2]。在教育哲学中,素养被定义为正义、智慧、勇敢的化身,与个体德性息息相关[3]。素养是一种通过后天努力和学习而达成的德性修为,是心态、能力、逻辑思维、表达方式等多维因素相互作用的结果,会影响个体与自身、他人、社会交往中的事情发展进程。现阶段学界已经开始从多学科交叉视角对素养进行研究,涵盖了人的知识、技能及态度。职业素养主要指个体在从事职业工作和职业生活过程中职业内在要求和规范的体现,是个体在从业过程中表现出来的综合品质,是人们在长期的职业工作中形成的比较稳定的观念、道德、行为、能力等方面的总和。

评价一词在我国的话语体系中主要指的是价值评判。《辞海》中对“评价”一词的解释为“评定货物价格;评论价值高低”[4]。在英语中主要用“evaluate”一词来进行表达,即从词源学角度来说,评价主要指引导的解释价值。评价是客体与主体需要的关系在意识中的反映,是对价值的主观判断、情感体验和意志保证及其综合。评价(本质)是一种对事物的好与坏、优与劣、是与非、善与恶进行有效的价值判断的活动。西方学者主要强调评价是测量(量的记述)与非测量(质的记述)的一种有机结合,并在此基础上对其进行价值判断的过程。也就是说,究其本质,教育评价是一种事实探究和价值评定相结合的过程。价值评定是在事实探究的基础之上进行的,是一种客观性与主观性相统一的活动。在教育(职业素养)评价的过程中要科学地运用相关教育学理论知识,并与具体实际相结合,在这一过程中避免评价主体受功利主义倾向的影响,力争在价值评判过程中做到公平与公正。

综上,在教育基本理论的有效指导下,评价者通过构建科学合理的评价指标体系(在评价过程中为评价对象的职业素养诸特征建立一种量化的表征方式),以数据分析手段来反映评价对象(高职生)职业素养的真实水平,并对其进行相对科学与客观的价值评定的过程即为高职生的职业素养评价。借此过程找出高职生在职业生涯发展中的不足之处,并加以正确引导和改进。

二、高职生职业素养评价的结构

职业素养具有职业性、整体性、稳定性、内在性和发展性的特质。在准确了解高职生职业素养特性的基础上,对其进行科学、合理的评价极具可能性。高职生职业素养的评价可以从个体的职业道德、职业能力、职业行为和职业观念四个维度入手,并从自我、学校和企业三个评价主体视角出发,建立高职生职业素养“三主体四维度”的评价结构。

(一)三个评价主体

职业素养的自我评价是个体对于自身职业相关素养的认知与理解,对其所达到程度的一种个体化评价,是一种内部评价。关注学生职业素养的自我评价,一方面,自我评价是对“他评”所产生的消极影响的有效应对,单一的他评影响评价结果的公正性和客观性,甚至解除了学生对自身发展变化的责任;另一方面,自我评价是学生的自然诉求,学生是独立的个体,有其“人之为人”的原始诉求,即把握自己的人生、实现自我价值。此评价不可或缺、意义重大。强调学生职业素养自我评价的重要性,并不意味着否定学校、教师的教育与教学评价主体性的作用,学校和教师作为评价最重要的责任者的地位丝毫不能改变。

职业素养的学校评价是学校和教师对学生职业素养进行的一种外在性评价。无论学生、教师抑或学校评价领域,慎用评价、多用诊断的方法与策略都指向评价的功能转变,只有当评价成为“促进者”时,评价者与被评价者之间的新型关系才会建立[5]。高职生在学校场域之中求学的时间相对较长,而且与教师相处的机会较多,这也使得学生职业素养的学校评价具有天然的优势和价值。

企业或行业是与职业院校对接的用人市场,学生的职业素养直接影响着企业对岗位人力资本、人员素质的要求,也将对当地的劳动生产率与产业结构转型升级产生重要影响。职业教育的教学与实习、实践必须高度重视学生职业素养的第三方评价(企业评价)的作用和价值。第三方评价的鲜明特点是评价主体与评价客体并无明显的隶属关系和利益关系,而评估指标也由第三方主体根据企业发展需要以及行业变化趋势科学拟定[6]。学生职业素养的企业评价是从事前、事中和事后三个时间维度进行的。目前,先进国家、地区的职业教育已经明确提出形成以企业及行业为主导的第三方评价主体的概念,逐渐形成以岗位需求的职业素养(职业能力)等为依据,聚焦企业的相关职业标准,制定素养为本的人才培养方案,确保职业教育的效果与质量,为企业培养合格的高素质技术技能人才。

(二)四个评价维度

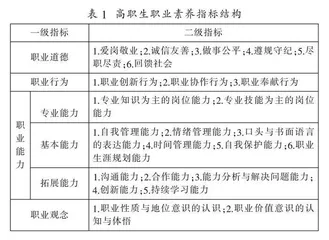

职业道德是社会道德规范体系的重要组成部分,是一定社会的道德原则和道德规范在职业行为和职业关系中的特殊表现。职业道德比以往的道德显露出更加奇特的气质:我们从中看到了道德生活的去中心化趋势[7]。职业道德具有“行规”的性质,设定了该行业的准入条件[8]。职业道德在学生职业生涯发展中起着重要的规约和调节人际关系与行为的功用。具体来说,对于高职生职业道德素养的评价主要包括爱岗敬业、诚信友善、做事公平、遵纪守法、尽职尽责、回馈社会六个指标。职业能力是个体从事某项职业(工作)的多种能力的综合。职业能力可以分为专业能力、基本能力和拓展能力。专业能力指具体的从事某一项职业所需的专业性能力与技能等;基本能力主要指自我管理能力(情绪、时间、人身安全、职业生涯等)和语言运用(表达)能力;拓展能力主要指职场中的沟通合作能力、分析与解决问题的能力(信息处理能力)、创新能力、持续学习能力等。专业能力、基本能力和拓展能力三位一体,相互影响与协调,共同构成了个体职业素养的能力结构。

职业行为是个体对于职业劳动的认识、评价及情感态度等整体心理过程的一种外化表现(如合作行为等),是职业目的达成与否的基础之一,也是一个重要的评测指标(内在动机需要外显行为做出有效反应)。高职生职业行为的评价主要包括对职业创新行为、职业协作行为和职业风险行为的评定。职业观念指人们对某一特定职业的根本看法和态度,主要包括个体对职业性质与职业地位的认识,对职业价值的认知与体悟。它是在长期的职业实践中逐步形成的,有其产生和发展的独特规律,一经形成,又会反作用于具体的职业能力与职业行为等,即职业观念对个体未来职业生涯发展起着重要的风向标和指挥棒的作用。

这四个维度(24个子维度)紧密相连、不可分割,共同组成了个体职业素养评价的内生性结构。本研究对于新时代高职生职业素养的评价采用邱连波教授的“三主体四维度”(见表1)分析结构,并编制了个体职业素养评价问卷与访谈提纲,进行相应的量化和质性研究。高职生职业素养评价体系是由各级各项评价指标及其相应的指标权重和评价标准构成的集合体,本研究介绍的高职生职业素养评价结构是其核心部分。通过对于自我的测试,以及学校教师和企业实习(工作)导师对学生进行测试,最终综合评定高职生的职业素养。本研究通过对高职生职业素养评价结构的深度解析,可以更好地对其本质展开探究,为个体未来较好地进行职业生涯规划与发展奠基。

三、高职生职业素养评价的价值

教育评价本身是一种有效的价值判断。教育评价应体现方向性原则,即教育评价应体现正确的教育价值取向[9]。教育评价的价值本身具有个体价值和社会价值两个重要的维度,本研究主要从职业素养评价的个体价值角度进行阐述。

(一)通过对学生职业素养的评价,更好地完成这一时期的职业社会化

社会化指个体适应与遵守社会要求,并发展成一个自信、有能力(素质)的人的过程。根据现代教育社会学理论,社会化内容主要指个体参与社会生活、从事社会活动所必需的部分,其中最为重要的即是个体完善个性的培育和社会文化与规范的习得与认同,使个体获得完备的职业素养,以更好地在社会中完成个体的使命与价值[10]。个体与社会相互影响,个体在社会化的过程中实现从自然人向社会人的转向,进而获得社会生活的资格,找到其在社会中的坐标,实现个体全面生长。

个体职业社会化是一个长期的、不断变化的过程,不可能一蹴而就。职业道德、职业能力、职业行为和职业观念的养成是一个从低级到高级、从简单到复杂的不断升级、动态发展的过程,其内在演进逻辑满足“感性——理性——感性——理性”交替往复的过程。个体职业社会化贯穿于其生命周期的全过程,具有终身性。高职教育阶段的职业社会化是高职生职业社会化的起步阶段,为后续更好地职业社会化奠基,意义非凡。通过对学生职业素养现状的评价与诊断,可以更好地使其明确未来社会及所要从事岗位的真实性需求(要求),成为具有参与社会物质文明和精神文明生产能力的个体。高职院校教师和实习实训企业相关人员应该重视对高职生职业素养的评价,使学生反向了解自己从事未来职业工作与活动所需要的知识技能和能力等内容,更重要的是要使个体理解并认同所从事职业工作的价值与意义,生成良好的职业责任感与职业良心,更好地完成这一时期职业社会化的任务和使命,未来成为一名高素质的现代职业人。

教育者要重视对高职生职业观念素养的评价,使学生更清晰地意识到自己(未来)所从事职业的性质和地位,知晓自己从事的工作岗位的具体任务和要求,理解自己的职业对于个人和社会所具有的双重价值与意义。同时,职业道德素养的评价可以更好地判断个体道德社会化的水平,职业道德发展水平是个体整体道德发展水平的一部分。道德社会化主要指行为主体将某种社会所认可的道德准则和规范转化成个体内在信念的一个过程,并在具体的现实生活中更好地践行这些规范。可以说,衡量个体道德社会化水平的标准不是看其是不是道德规范的解释者(诠释者),而要看其是不是道德规范的执行者(实践者)。影响个体道德社会化的两大教育群体主要是制度化教育群体(各级各类学校,如高职院校)和非制度化教育群体(家庭、职业团体、企业和社区等)。对于高职生而言,其职业道德素养的好与坏某种程度上决定了个体职业社会化的质量与进程。因此,准确评判高职生职业素养状况(水平),对于个体职业社会化具有重要支撑性作用与价值。

(二)更好地培育个体的职业道德素养,使高职生成才

马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术等等[11]。也就是说,这种思想建立在基本物质生活条件满足的基础上,强调人生价值的最大追求是对人类与社会的一种幸福的探索与追寻,它是一种道德追求的体现,其中包括良好职业道德的养成。尽管人的生命有限,但是执着高尚的追求应该存在,即可能“虽不能至,心向往之”。其中,最典型的例子是云南省丽江市华坪县女子高中校长张桂梅(时代楷模、全国师德标兵),她燃烧了自己,照亮了学生[12]。作为一名人民教师,她的行为体现了崇高的职业道德素养。