“四位一体”高职课程教学模式设计与应用

作者: 徐志山

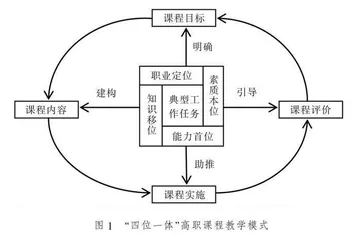

摘要:为了进一步提升高职课程教学质量和水平,从课程教学实践活动必备的方法体系角度设计出以典型工作任务为基础的高职课程教学模式理论模型,提出以职业定位、知识移位、能力首位及素质本位为核心的“四位一体”课程教学模式。该教学模式提倡课程目标要立足学生综合职业能力培养,课程内容要反映典型工作任务,课程实施要突出工作情境的再现,课程评价要强化教学过程问诊。教学实践表明,“四位一体”课程教学模式有助于明确课程目标,有益于建构课程内容,有利于助推课程实施,有便于引导课程评价,为高职课程教学一体化、系统化和规范化设计做出积极的探索与尝试。

关键词:高职教育;四位一体;课程模式;设计模型

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)10-0077-06

自《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》文件出台后,高职课程逐渐脱离本科教学模式的束缚,教学改革逐层推进,逐步出现了具有高职特色的课程教学模式。在课程目标定位上,先后出现知识本位、能力本位、人格本位的课程模式;在课程内容构建方式上,有模块式、项目式以及工作过程式课程模式;在课程实施策略上,主张理实一体化、任务驱动、工学结合等课程模式。多样化的课程教学模式带动了课程改革纵向推进,如何把准课程改革的方向?《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》明确指出:高职专业课程教学要对接最新职业标准、行业标准和岗位规范,紧贴岗位实际工作过程,调整课程结构,更新课程内容,深化多种模式的课程改革。之后,课程教学模式开始向系统化方向演进。例如,王璐从教学设计的角度提出职业教育教学改革应注重从工作过程到知识导向,主张对知识进行系统化、结构化、教育化、学习化处理,达成教学设计综合性和升级性[1];朱小兵探讨了以职业素质为导向的高职教育课程模式生成过程,提出从专业的角度分模块组建课程,形成一套较完整的职业素质培养体系[2];易招娣构建了课程“能力导向”的评价范式,推行评价内容综合性、评价方式多元性和评价功能导向性[3]。课程教学模式多元化的改革大大促进了高职课程教学多向化推进,为课程系统化教学改革提供了许多生动素材,推动职业教育课程教学走深走实。

一、“四位一体”高职课程教学模式设计模型

通俗地说,高职课程教学模式是为了完成高等职业教育专业人才培养任务而在课程教学上所采取的方式,是一种课程教学观;是在一定的课程理念和课程理论指导下,对高职教育课程开发所采用的方式和原则,以及课程开发过程、成果、要素与课程结构的表示[4];是高等职业教育课程开发的架构和思路,是课程内容和进程在时间、空间方面的特定形式或课程要素的时空组合方式[5];是为高职生建构其职业知识结构、职业技能结构、职业能力结构和职业素质结构奠定合适而可靠的基础 [6]。

处在“互联网+”时代,科技日新月异,社会对技能人才的需求发生了许多变化,高职课程教学质量关乎社会人才需求的质量。课程教学本身就是由教师、学生和教学环境共同组成的一个严密教学生态系统,教师是赋能者,学生是蓄能者,而教学环境是促进教学生态系统能量转化的一切可用因素,这三者之间的结合度决定课程的效能。如何提高课程的效能?还是要从课程自身寻找答案。凡是课程,离不开课程目标、课程内容、课程实施以及课程评价,也称为课程的四要素,这四要素之间的逻辑关系及产生机理是课程生命力的关键因素。为此,以职业定位为准绳,根据社会行业对技能人才的期许和高职学生的实际接收能力确定课程目标;以知识移位为基础,借助网络学习平台开发与课程目标相适应的教学资源,建构课程内容;以能力首位为导向,充分运用信息化手段组织序列化的教学活动,助推课程实施;以素质本位为动因,接受社会用人单位和所属行业的教学质量检验,引导课程评价,始终以满足社会需求和人的发展为目的推动课程教学质量螺旋提升。这样,围绕社会需求的职业岗位典型工作任务,构建包含职业定位、知识移位、能力首位以及素质本位为核心的“四位一体”的课程教学模式(如图1所示),真实揭开课程要素的内在联系,让课程的“四要素”得到彰显,课程内涵得到再现,有助于明确课程目标,有益于建构课程内容,有利于助推课程实施,有便于引导课程评价,促进课程生态良性循环。

二、“四位一体”高职课程教学模式设计思路

(一)认准职业定位,明确课程目标

课程目标是以社会职业岗位需求为基础,满足人的发展需要为前提,培养学生在专业知识、专业能力和专业素质上达到的一种应有状态。确定课程目标,首先要做学生情况分析,掌握学生的学习潜能和就业欲望,形成初步目标;其次要做细致的企业用人调研分析,重点要与本地区行业技术人员、企业管理人员以及本领域内有特殊才能的人员对接,共同分析行业稳定发展和企业长久生存所需人力资源应具备的知识、能力和素质要求,确定与技能人才市场需求相适应的预期目标,找出初步目标与预期目标的差异,规划实现课程预期目标的方法。确定课程目标既不能粗枝大叶,也不能模糊不清,否则就会成为无效目标,失去课程目标的导向作用。

如果说高职课程教学模式是回答“怎样提高技能”的问题,那么高职课程目标则是明确“技能如何定位”的问题。一要研究与课程有关的职业岗位最新职业资格标准,从工作岗位技术资料、业务标准、工作守则、规章制度等静态素材发掘课程目标;二要研究与岗位生产相关的基础设施,从岗位资金流动、材料加工、设备运转等动态素材中寻找课程目标;三要研究与岗位有关的内在隐含属性,从资格证书、技能等级、岗位晋升等职业素材探索课程目标;四要研究与岗位有关的外在拓展属性,从技能竞赛、行业交流、企业动态等社会素材中挖取课程目标。深刻剖析职业岗位应具备的知识要求、能力要求及素质要求,将其转化为课程服务人才培养的知识目标、能力目标和素质目标。在知识目标中分清了解、知道、理解和掌握四个层次的难易程度,在能力目标中呈现理论联系实际的具体应用,在素质目标中关注人的职业发展和价值追求。同时,按照职业岗位的综合要求和学情状况,标定课程目标范围,指明课程目标实现途径,使之在课程内容上有素材支撑,在课程实施上有方法组织,在课程评价上有指标可测。

(二)推行知识移位,建构课程内容

所谓知识移位,就是将理论知识应用到工作实际中。高等职业教育的职业性决定了高职课程内容要源自职业情境,学习内容是“工作”,通过“工作”实现学习[7]。这里的“工作”是指通过对职业岗位需求进行系统、科学的研究后得到的典型工作任务,与专业紧密相关,通常具有情境任务式结构[8]。如何在“工作”中做到知识移位?一要紧扣课程目标,仔细分析典型工作任务涉及知识体系、能力结构、素质标准,将课程目标渗透到各个具体的教学内容中;二要充分考虑与典型工作任务相关的设备、材料、文本、有关法律法规等,按照企业真实的技术和装备水平建构课程理论知识、技术应用和实验实训内容,做到理论与实践统一、技术与应用归一、实验与实训合一,这样建构的教学内容具体、实用、有效;三要紧密配合与职业资格和技能大赛有关的典型工作任务,促进任务互连、内容互通、目标互融;四要严格遵循教学规律,课程内容应体现知识层次、能力水准和素质程度,分等级、分阶段、分目标,融进课程的任务体系和情境序列中。

随着“互联网+教育”的深入应用,传统教材难以满足“工作”的需要,活页式教材为课程内容的构建提供了平台。如何在活页式教材中做到知识移位?一要指导学生结合实践建构课程内容,把握知识架构,精选课程素材;二要辅导学生用好网络学习平台,常用的学习平台都有丰富的版面设计,不仅可以在线学习,而且可以开展在线讨论、在线笔记、在线作业等活动,甚至还可以自建活页资源库,将学习内容、学习视频和图片上传保存,达到随记随学、随学随用、随用随查的目的;三要引导学生学会整理课程资源,汲取精华,剔除糟粕,在课程学习中分阶段、分层次理顺学习资源,留下勤奋的印迹,看到进步的痕迹,日积月累,做到温故知新;四要督导学生不定期充实课程资源,只有不断地更新,知识大厦的根基才能牢靠。根据课程结构的特点,由简单到复杂,由单一到综合,由无序到有序,逐渐搭建起能实现自我提升的课程体系架构。

(三)强化能力首位,助推课程实施

课程实施是对建构的课程内容按照预备的教学设计体系有序地开展教学组织活动,运用合适的教学方法,将教学理念、价值追求以及职业标准通过一系列教学实践活动转化为学生的学习行动,是教师“教”的过程与学生“学”的过程的统一,也是知识传递、能力转化、素养形成的过程。定准了课程教学模式,就意味着确定了相应的教学实践思路,使课程实施过程中的指导思想具有了扎实的理论基础[9]。“四位一体”课程教学模式有助于学生做到学用相长、学思践悟、学以致用。

时下学习终端设备越来越普及,特别是手机已成为信息化教学的必备设备。在课程实施中充分发挥手机的智能终端功能,辅助课程实施,将教室的智慧黑板与学生智能手机在校园网上组建网络大课堂,既可以通过查阅电子文档教学材料增强课程内容的广度,也可以通过感知教学信息吃透教学重难点。借助智能终端适当采用自主式、探究式、合作式学习,将知识任务化、任务行动化、行动具体化。在课程实施进程中,让学生不断地运用知识、发现知识并善于表达知识,把任务看清楚,把问题讲明白,把道理想透彻,在课堂内处处可见忠实的阅读者、深度的思考者以及负责任的表达者。

课程实施如何赋能增效?首先要输入信息,教师要精选或制作适量的课前预习资料通过学习平台提供给学生,提出思考问题,引导学生做好课前预习,提高学生的学习能力;其次是处理信息,运用合适的教学方法,诸如小组讨论法、头脑风暴法、探究法等,培养学习兴趣,激发学生的思维能力,多让学生看一看、试一试、问一问,带着问题解决问题,增强对输入信息的处理能力;最后是查看输出信息,输出是课堂实施的重要环节,也是检验转化成果的关键一环,可以让学生说一说、练一练、做一做,培养学生的表现能力。

(四)重视素质本位,引导课程评价

课程评价是对课程教学质量的评判,又称为课程质性评价。课程教学模式为课程评价提供了目标参数,为“教”和“学”规定了具体的动作标准,促进了教学相长,引导了课程评价的方向,确定了评价范围和评价标准。在课程评价上如何做到素质本位?以人为本,力推定性评价和定量评价相结合,过程评价与结果评价相一致,主动评价与被动评价相协调。构建评价框架,量化评价指标,建立多维指标体系,采用层次分析法和模糊评价法,得出综合评价结果。

“教”的方面主要评价教师的教学理念、教学过程以及教学效果,一般有同行评价、督导评价、部门领导评价和学生评价。同行评价,通过随堂听课、教研活动、支部活动等交流方式评价,注重评价教学理念是否先进、课程重难点是否突出、课程内容是否充实,以及课程思政教育是否到位等;督导评价,由学校专门的部门组织开展,主要通过示范课、公开课产生的效应来评价,着重评价是否把握教育规律,是否关注心理健康,是否引导职业素养等方面;部门领导评价,通过召开学生代表座谈会、教学研讨会、知识讲座等活动评价,倾向于对专业的贡献度和学业的影响度;学生评价,通过网上评教、调查问卷、学生投诉等方式评价,侧重评价因材施教、师德师风以及教师的人格魅力等方面。“学”的方面主要评价学生的学习表现、学习状态以及学习成效。学习表现重在评价出勤率、在线学习时间、课后作业完成量等方面;学习状态重在评价课堂互动、主体主动、导向行动等因素;学习成效重在评价知识测验成绩、技能操作等级、综合素质表现等情况。

三、“四位一体”高职课程教学模式设计策略

(一)课程目标要立足学生综合职业能力的培养

“四位一体”课程教学模式设计源于职业岗位典型工作任务,将职业定位、知识移位、能力首位和素质本位融合一体,把课程目标、课程内容、课程实施及课程评价串在一起,形成了内外连通的双重循环结构。内循环充分凸显学生的主体地位,是形成学生综合职业能力的“内在因素”;外循环充分发挥教师的主导作用,是影响学生综合职业能力的“外在因素”;内外循环相互映衬,在学生综合职业能力培养的方向上循环递进。其中,由职业定位确定的课程目标既是模式设计的节点,也是模式循环的起点。定准了课程目标,课程教学模式设计才有了方向。“四位一体”高职课程教学模式不仅为课程目标分清了层次,一般有启蒙性目标、关联性目标、功能性目标和系统性目标,而且为学生综合职业能力的培养指明了途径,分阶段推进,表现为由新手、生手、熟手逐步成长为能手的过程。在双重循环的作用下,“外在因素”逐渐增强,“内在因素”逐步演化,课程目标逐层递进,促使知识、能力和素质逐一得到提升,推动学生的综合职业能力稳步发展。课程目标与学生综合职业能力的对应关系如表1所示。