适应区域产业发展的高等职业教育专业结构优化研究

作者: 徐玮 刘文社 陶喆

摘要:对无锡市高职院校、产业发展等数据进行统计分析发现:2010—2020年高职院校专业与产业结构间的协调发展系数在0.7以上,且随时间推移先增后减,表明高职教育专业结构与产业结构不协调,主要表现在专业重复设置、战略性新兴产业相关专业发展滞后、人才供需不匹配等方面。建立适应区域产业发展的高职教育专业结构,需要政府、高职院校和企业三方的协同合作。

关键词:高等职业教育;专业结构;产业发展;无锡市

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)02-0038-06

《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出,政府应建立与当地经济社会发展需求相适应的职业教育体系,使职业教育的专业结构和规模与当地产业发展相协调。2019年国家“双高”计划的启动,也对新时期职业教育的高质量发展提出了要求。近几年,作为苏南产业发展转型的先行试验区,无锡市加快了产业优化转型的步伐。在此背景下,优化无锡市高职院校的专业设置,使高职教育更好地融入区域经济和产业发展中,对助推无锡市产业转型升级,促进经济高质量发展具有重要意义。

一、无锡市产业发展状况

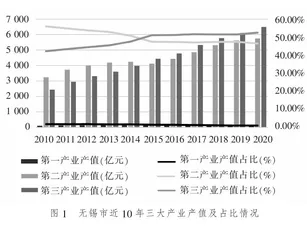

从2010年开始,无锡市第一产业产值在国内生产总值中占比基本稳定在2%以内,且逐年递减,第二产业产值占比逐年下降,第三产业产值占比逐年提高。到2015年,第三产业产值首次超过第二产业,自此无锡市产业结构转变为“三二一”型模式(如图1所示)。与此同时,产业发展动能已基本实现了以科技创新为主要驱动力的跨越,2020年无锡市科技进步贡献率达到64.8%,已连续八年位列全省第一位。

无锡市“十二五”规划提出,未来要进一步加快产业优化升级,着重发展以新兴产业为主导,现代服务业为主体,先进制造业为支撑,现代农业为基础的现代产业体系[1]。近几年,无锡市重点发展物联网、新能源与新能源汽车、节能环保、生物、微电子、新材料与新型显示等战略性新兴产业[2],以及集成电路、高端软件、高分子材料、云计算和大数据等先进制造业。重点发展的现代服务业包括金融、科技、物流、文化创意、旅游休闲、健康养老等十个领域。在现代农业方面,着力培育生物育种、生物食品等相关的产业类型。产业结构的转型升级需要人才等优质要素予以配套,这就对无锡市高职院校专业结构的调整和优化提出了新的要求。

二、无锡市高职院校专业设置基本情况

无锡市有10所高职院校,构成本文的主要研究对象。文中所使用的专业、招生人数等数据来源于江苏省教育考试院公布的江苏省招生考试历年招生计划专刊,并根据教育部官网公布的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》(以下简称《目录》)及2016—2019年增补专业对各专业所属专业大类进行识别,用于下文的统计分析。

根据《目录》,2020年我国高职院校共计设立19个专业大类,99个专业类,778个专业(含2016—2019年增补的31个专业)。无锡市高职院校2020年所设立的专业涵盖了其中15个专业大类,另外4个大类(农林牧渔大类、水利大类、生物与化工大类、公安与司法)未设立专业,专业布点数共计345个,涉及专业144个,共计招生9 929人。其中,专业布点数、专业开设数量、招生数量均较多的四个专业大类是财经商贸大类、文化艺术大类、电子信息大类和装备制造大类,专业布点数分别为69个、52个、64个和53个,专业开设数量分别为22个、23个、23个和16个,招生数量分别为1 847人、1 860人、1 870人和1 660人。专业布点数较少的专业大类除了四个未开设专业大类外,还包括食品药品与粮食大类、医药卫生大类、资源环境与安全大类和能源动力与材料大类,专业布点数均为1~2个,公共管理与服务大类、轻工纺织大类专业布点数也较少,分别为5个和7个,其余专业大类的专业布点数在10~25个之间;除了上述四个开设专业最多的专业大类,其余专业大类开设的专业数均不超过10个;招生数量较少的专业大类包括资源环境与安全大类(92人)、能源动力与材料大类(85人)、食品药品与粮食大类(72人)和医药卫生大类(20人),其余专业大类招生数量介于100~500人之间。

当前,无锡市高职院校开设的专业涵盖44个专业类,基本能够覆盖无锡市支柱产业和战略性新兴产业所在领域。在“双高”计划的政策背景下,无锡市2所高职院校被列入国家双高计划院校,其中无锡职业技术学院入选双高校A类建设院校,重点发展数控技术、物联网应用技术两个国家双高A类专业群,无锡商业职业技术学院入选国家双高校C类专业群建设单位,重点建设市场营销专业群。

三、无锡市高职教育与地区产业发展契合度分析

为了检验无锡市高职院校专业设置和人才培养规模是否与当地产业发展方向相契合,本文参照沈建国等的做法,构建以下模型测算“高职教育专业与产业结构协调发展系数”[3]。

公式中,R1 m表示第m组专业大类(m=1~10)招生数量占无锡市当年招生总数的比例,以此反映高职教育的人才培养结构;R2 m表示第m组专业大类对应的细分行业生产总值占无锡市当年生产总值的比例,以此反映产业结构。表1展现了10组专业大类(m=1~10)及所对应的细分行业。结构协调发展系数能够较好地反映两个项目间结构分布和变化的相似性和契合度,其取值介于0~1之间,若该指标值高于0.9,便可说明两个项目的结构分布具有明显的协调性。在本文中, α越接近于1,表明无锡市高职院校人才培养与细分行业的结构越相似,两者契合度越高。本文以2010年、2015年和2020年三年数据为例进行计算,与高职教育专业与产业结构协调发展系数计算相关的高职院校招生数量及国民经济指标值如表2所示。

经计算,2010年无锡市高职教育专业与产业结构协调发展系数为0.749 0,到了2015年,该系数增长到0.782 0,2020年下降到0.718 1(见表2),说明无锡市产业结构与人才培养结构存在一定的不协调性,且随着时间的推移,近十年,二者的不协调性呈现先降后升的态势。该结果表明在无锡市产业结构升级背景下,高职专业结构调整方向存在一定偏差,专业结构仍有继续优化的空间。

四、无锡市高职院校专业设置与产业发展存在偏差的主要体现

为进一步明确无锡市高职教育专业结构优化路径,笔者分析了近十年来无锡市高职院校专业设置与产业发展间的契合特点,总结了二者存在偏差的主要体现,并从以下三个角度进行阐述。

(一)专业设置存在结构性矛盾,且院校专业特色不突出

首先,传统通用型专业设置重复度较高,而新兴专业重复度较低。2010年、2015年、2019年和2020年分别有16个、13个、12个和15个专业至少在6所院校有重复设置,占当年开设专业总数的比例分别为13.22%、9.70%、8.70%和10.42%。历年重复设置的专业主要包括电气自动化技术、机电一体化技术、计算机网络技术等与支柱产业密切相关的以及酒店管理、市场营销、物流管理、会计等人才需求趋于饱和的两类传统型、通用型专业。相比之下,与无锡市战略性新兴产业、现代服务业发展密切相关但人才紧缺的新兴专业则重复率较低。具体以2020年为例,云计算技术与应用、新能源汽车技术、智能控制技术、无人机应用技术只有3~4所院校开设;光伏工程技术、大数据技术与应用、人工智能技术服务、集成电路技术应用、跨境电子商务、互联网金融、快递运营管理等专业仅在1~2个院校开设;物业管理专业匹配无锡市紧缺行业,在2010—2019年只有一所院校开设,2020年已停止招生。出现上述状况的可能原因,一方面在于新兴专业开设成本高,另一方面在于考生及家长的不理解和不认可。只有少部分专业设置与无锡市现阶段产业发展需求相适应,如物联网应用技术专业在无锡市7所院校均有开设。

其次,专业的重复设置导致部分院校专业特色不够突出。在10所高职院校中,无锡职业技术学院历年开设专业数较多、较有特色的专业大类为装备制造和电子信息;无锡商业职业技术学院以财经商贸大类为特色;江南影视艺术职业学院和无锡工艺职业技术学院则以文化艺术大类为特色;其他院校在开设专业时更追求专业覆盖的大而全,开设的大多是培养成本低、市场热门的专业,专业设置较为集中,暂未形成各自的差异化专业特色优势,院校间存在同质化竞争。

(二)支撑战略性新兴产业发展的专业规模发展滞后

从依三大产业划分的专业设置情况来看(见表3),专业结构与产业结构发展趋势一致,但三产专业发展规模超前。以2020年为例,第一、二、三产业产值占比分别为1.04%、46.49%、52.47%,而一产专业、二产专业、三产专业布点数占比分别为0.00%、24.93%、75.07%,专业开设数量占比分别为0.00%、24.31%、75.69%。由此可以看出,三产专业发展相对超前,二产专业发展相对滞后,且随着时间推移该趋势渐趋明显。

具体来看,二产专业发展滞后主要体现在支撑战略性新兴产业发展的专业布点数相对不足。《无锡市新产业发展报告(2019)》显示,以物联网、集成电路、新材料等为主的战略性新兴产业极大地促进了无锡市产业转型升级。2015—2020年,战略性新兴产业增速基本维持在10%左右,而与战略性新兴产业对口的电子信息、装备制造、能源动力与材料等专业大类的发展则相对滞后。例如,如表4所示,市场冷门,但与无锡市发展新材料、新能源急需的能源动力与材料大类近十年专业布点数和开设数未见增长,稳定在1~2个;电子信息大类、装备制造大类专业布点数十年间虽然略有增加,但这两个专业大类布点数占布点总数的比例从2010年的35.02%下降到2020年的33.91%;装备制造大类的专业开设数十年内甚至有所缩减。而开设培养成本较低、市场热门的文科、社科类专业设置较多,尤其是财经商贸大类和文化艺术大类,这两大类专业布点数从2010年的32.32%增加到2020年的35.07%,比例超过电子信息和装备制造大类,这与无锡市产业优化升级中以战略性新兴产业为主导的基调不相契合。

(三)人才供给与产业发展需求不匹配

一方面,人才供给规模与产业发展需求存在差距。按照以下公式计算人才供给结构与产业结构偏离度指标[4]:各组专业大类招生规模占招生总规模比例减掉对应行业就业人数占就业总人数比例。该指标可用于分析人才培养规模与产业人才需求间的匹配程度,偏离度越接近于0表明二者越匹配,结果如表5所示。总体来看,土木建筑和食品药品与粮食、财经商贸等专业大类人才培养与行业需求规模基本匹配。电子信息和文化艺术、新闻传播、教育与体育两组专业大类人才培养面临明显的人才过剩但高端人才少的局面,可能导致学生毕业时由于市场需求出现饱和而面临就业难的问题。其中,电子信息大类偏离度呈逐年优化趋势,而文化艺术、新闻传播、教育与体育这一组热门专业大类的人才培养与产业需求间的差距逐年扩大。医药卫生、公安与司法、公共管理与服务大类,以及装备制造、轻工纺织、生物与化工两组专业大类尚存在一定的人才培养缺口,且这两组专业大类近几年偏离度指标基本稳定,今后需要扩大专业点和招生规模以满足产业发展对人才的需求。另一方面,人才培养质量无法满足产业发展需求。前文已述,无锡市高职院校传统型、通用型专业开设较多,无法为无锡市支柱产业的发展输入更多所需的技术技能型人才。

五、适应无锡市产业发展的高职教育专业优化建议

无锡市高职教育专业结构优化应立足于本地产业发展现状及未来趋势进行统筹布局。高职院校拥有专业设置的自主权,政府和企业也应积极主动地参与到专业设置工作中。政府、高职院校和企业三者间的协同合作可以使高职教育更好地服务于无锡市经济产业发展。

(一)发挥政府作用,加强宏观调控

政府部门在高职院校专业设置中应充分发挥政策引导和宏观调控作用。首先,政府教育主管部门可依托大数据、云技术等新兴手段,定期收集无锡市经济和产业发展对人才的需求规模、层次结构等情况,在此基础上结合无锡市产业结构升级方向及未来发展趋势对人才需求进行前瞻性预测[5],并通过搭建共享大数据平台适时对外发布企业人才需求、高职院校人才培养、无锡重点产业目录等相关信息,使高职院校在专业结构调整过程中有据可依。其次,通过适当的财政支持、政策倾斜等手段对市场冷门且人才供给相对不足、又是无锡市产业发展急需、办学投入大的专业进行支持。例如,对光伏工程技术、大数据技术与应用、集成电路技术应用、云计算技术与应用、新能源汽车技术等开设较少的专业及暂未开设且与无锡市产业发展密切相关的新增专业,政府要一方面为开设院校提供专项补贴,另一方面通过对学生提供学费补贴和奖助学金等手段引导学生报考,从而激发高职院校开设此类专业的积极性,缓和热门专业及新兴专业间专业设置不协调、人才供需不匹配的结构性矛盾。