工程化视角:劳动教育EPIP模式的理念与实施

作者: 王惠颖

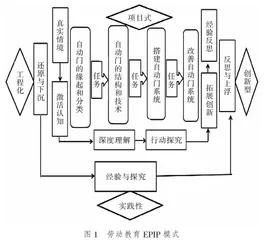

摘要:当前,劳动教育存在着“知”和“行”分离、“劳”和“育”分裂的问题,其表现为“脱境之知”对于真实生活的疏离、“脱思之劳”对于整体探究的分解、“脱时之教”对于时代挑战的回避。劳动教育的工程化以真实完整的生活世界为基础,以围绕项目的实践探究为导向,形成工程实践创新项目(EPIP)的教学模式。劳动教育EPIP模式在实践路径上进行项目式课程设计、探究式实践教学、工程化教师培养,以实现劳育结合、知行合一。

关键词:工程化;劳动教育;EPIP;项目课程;实践教学

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)03-0048-07

中共中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》强调“紧密结合经济社会发展变化和学生生活实际,积极探索具有中国特色的劳动教育模式,创新体制机制,注重教育实效,实现知行合一”。工程奠基于现实的生活、真实的世界,从现实的需求出发,由主体预先对于活动做出筹划,在实施的过程中对于各种不同的因素进行整合性地把握和权衡,对于理论进行综合运用,理智地做出判断和行动,以真实参与的方式建造整个工程。工程,是将整体意义上的筹划与具体的实践相结合,是将筹划的“想”与实施的“做”相结合,是将主体的价值意图与客体的属性规律相结合。工程化,意味着生活化、生产化、现实化和社会化。劳动教育的工程化就是以真实的应用领域、真实的世界为背景,注重劳动教育与生活生产结合、与经济社会结合、与人的全面发展结合。

一、从工程化视角审视当前劳动教育的问题

从工程化的视角审视当前的劳动教育的问题,主要有以下几点:以学科逻辑的方式教授关于劳动的知识,脱离真实的生活和劳动实践,落入知识化的窠臼;进行简单化的劳动实践和机械化的技能训练,缺乏认知探究、情感体验和价值体悟,陷入实践化的困囿;局限在狭隘的学校范围内,缺乏社会责任和时代担当。

(一)知识化的窠臼:“脱境之知”对于真实生活的疏离

在人类起源和进化的过程中,劳动是人与真实世界相互作用的联结,“人们生产自己的生活资料,同时间接地生产着自己的物质生活本身”[1]。当前的劳动教育试图教授给学生一些关于“劳动”的知识,而这些知识是与真实生活缺乏关联的“脱境之知”。脱境之知切断了知识产生的境域,容易成为一种空泛的抽象的理论。所以,学生知道或者了解现代农业、工业的原理,却感受不到这些理论最真切的生活意义,也难以与自身经验相联系。同时,对于这些脱境之知,学生是以旁观的方式获得的。“认识对象是‘在那儿的’,是先于并外在于认识活动的。认识活动的目的就是要达到这一对象,它的功能就是让我们认清这一对象。”[2]旁观认识论以“视觉隐喻”为模型,视觉的对象外在于视觉者,视觉者只是纯粹地凝视、观看。这种观看并不会改变对象,是一种静态的旁观。这种知识获得的方式割裂了思维主体与现实世界的关系,忽视了实践在认知过程中的作用,忽视了有生命的、有体验的人是他所在世界的亲密参与者。

这种知识化的劳动教育违背了劳动自身的特点,劳动不是一种“看”的认知活动,而是一种“做”的筹划活动。亚里士多德将人类活动划分为理论、实践和制作,其中,劳动属于制作性的活动而不是理论性的沉思。古典政治经济学将劳动作为创造财富的源泉,而其所承认的是可以创造价值的“生产性劳动”。黑格尔认为劳动使人区别于动物,动物需求的满足,是一种直接的消耗,而人需要的满足与动物需求的满足不同,人在“塑造性毁坏”现存世界的意义上,造就了某种持久性的作品,即劳动产品。虽然黑格尔是在抽象的精神外化层面上谈论劳动,但是却在“塑造”的意义上肯定了劳动的筹划性特点。马克思在实践的意义上谈论劳动,劳动不仅是获取物质资料、维持自我生存的手段,劳动还是人类本质的实现活动。恩格斯说劳动创造了人,这种创造是在能动地改造世界的过程中,使人从“潜在”状态的人变成了“现实的个人”。劳动本质上是一种实践活动,而知识化劳动教育以旁观认识的逻辑而不是主体实践的逻辑进行,违背了劳动这种活动本身的特质。

这种知识化的劳动教育也违背了劳动认知发生的原理。在《发生认识论原理》中,皮亚杰不仅揭示了儿童认知发展的阶段特点,而且揭示了认知本身的建构过程,活动既是感知的源泉,也是思维发展的基础。认知结构的起点和核心是“格局”或者“图示”,格局是不断变化的。“通过婴儿开始的各种活动,格局就逐渐分化为多数格局的协同活动,并能建立新的格局和调整原有的格局,对外界刺激再进行新的各种水平的同化。格局的这种不断扩展,使得结构愈来愈复杂,最后达成逻辑结构。”[3]知识是主体与外部世界不断相互作用而建构的结果,认识是一种主动积极和不断建构的活动。所谓的主动活动,一是人作用于外部世界的主动性;二是人的心理活动的主动性,即激起活动的兴趣、情感和动机。为了引起认知的冲突,促进格局的不断扩展与变化,学习的内容必须“适度新颖”,“给儿童学习的材料必须和儿童的已有经验有一定的联系,同时又要足够新颖,这样才能产生认知上的不协调和冲突,引起儿童的兴趣,促进学习”[4]。劳动教育的内容一旦缺乏与学生真实生活的意义关联,课本教材与学生的兴趣点和知识结构之间“脱钩”,教师就不得不诉诸于技巧和策略来调动学生的情绪,而不是激发从个体生长中自然涌现的兴趣,没有劳动投入感的支撑,最终落入知识化的窠臼。

(二)实践化的困囿:“脱思之劳”对于整体探究的分解

当前,劳动教育还存在一种趋势,就是对于实践的过度强调,甚至主张行动高于、优于知识,实践优于理论。“在反对由来已久的贬低实践而推崇沉思知识的过程中,存在着一种倾向,即将事情简单地颠倒过来。”[5]无论是以往的“教育与生产劳动相结合”,还是当前劳动教育中的学农、学工,在改变静观认识、强调实践参与的基础上,有了很大的改观,但是这种轰轰烈烈的实践容易沦为一种“只劳不育”的境地:行动和认知相分离,强调实践的参与而丧失了理智的传统,劳动成了枯燥乏味的、令人生厌的体力支出。动手流汗、生产实践虽然强调了劳动过程中的具身参与,但是这个过程如果缺乏了身心的全面在场、知识的有机结合、情感价值的深入,缺乏实践前的计划构想、实践中的探究认识和实践后的反思交流,则是对实践的简单化。“任何把身体活动缩小到造成身心分离即身体和认知意义分离开来的方法,都是机械的方法。”[6]这种实践从整体探究中将“做”剥离出来,陷入了“只做不学”“有劳无教”的困局。“所有这些分离现象的顶峰表现为知与行、理论与实践、作为行动的目的的精神的心灵与作为行动的器官和手段的身体的分离。”[7]

劳动教育在具身向度上可能成为单纯的体力劳动,在技能的向度上则可能成为封闭性的技术技能训练。封闭性的技能训练建立在反复操作和练习的基础上,缺乏对于技术原理的深度理解,缺乏围绕问题而展开的探究过程,也缺乏对于技术技能的综合应用,“只会‘技’而不知其‘用’,‘封闭性训练’代替了‘工程化实践’,‘片段剪辑’冲淡‘全程完整’,忽视了真实世界、现实生活里的‘做事’”[8]。这种机械性的反复练习,限制了经验意义的生成和创造性应用,“机械般的活动,自动的活动,可能提高做某一特定事情的技能。就这一点看,机械般的活动也许可以说具有教育的效果。但是这种活动不能使人对活动的意义和联系有新的认识;它是限制而不是开拓意义的领域”[9]。同时,完整的实践被分解,理智的判断、价值的追求、审美的趣味等被单向度的技术训练所蚕食,劳动教育失去了整全的育人价值。

(三)社会化的阙如:“脱时之教”对于时代挑战的回避

劳动教育不仅应该面向真实的个体需要,也应该面向真实的社会需要,面对真实的时代挑战。首先,我国在迈入中等收入国家行列之后,面临着经济发展的动力源问题,需要从低成本劳动力和资源驱动型转向生产率驱动型增长,进行产业结构升级,形成推动产业升级的人力资本机制,劳动力的质量是中国经济跨越中等收入陷阱、化解“结构性减速”的关键因素。其次,在生存性需要满足之后,劳动不再作为维持生存的直接手段,人们失去了对于劳动的本真体验,也体会不到劳动对于自我价值实现的意义,当下时代面临着如何纠正劳动价值观的偏差,如何破解物质丰盈之后的精神困局。再次,当前劳动领域正在发生着格局的变化,新兴劳动形态不断涌现,改变着过去基于第一、第二、第三产业所划分的劳动形态格局。“在这种情况下,劳动就其形态而言,呈现出多样化的叠加态,生产与技术、知识与价值、信息与文化、时间与空间等劳动要件的耦合比任何时代都更加复杂,更加多样。”[10]随着智能化时代的到来,人工智能在某些领域已经可以替代人类机械性、重复性的劳动,人类的技能结构、认知结构乃至存在方式都可能遭遇剧烈的冲击甚至是颠覆性的改变,人类如何通过劳动来确立自身的位置,强化自身的智慧优势,面对机器替代人、机器强于人,甚至机器奴役人的威胁,也是新时代劳动教育所面临的重要挑战。

当前,劳动教育还局限在较为狭隘的范围内,没有从战略格局的高度上重新审视劳动教育的社会和时代意义。劳动教育如果不能够与真实的产业发展态势相关联,与社会性整体优化变迁相关联,就成为了孤立的学校教育内容,难以对接现代农业、先进制造业、现代服务业和战略性新兴产业发展需要,难以与产业结构调整、技术进步升级、经济社会发展同步。劳动教育也肩负着时代价值的引领,劳动对于个体、对于社会、对于人类具有本源性的价值,弘扬“崇尚劳动、尊重劳动”的价值观,培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神,形成“辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”的社会之风,是当前劳动教育重要的历史使命。劳动教育具有强烈的社会属性和鲜明的时代特征,新时代劳动教育应该主动迎接时代的挑战,构建出具有时代生命力的劳动教育体系。

二、基于工程化视角的劳动教育EPIP模式

为了避免劳动教育落入知识化的窠臼和陷入实践化的困囿,也为了避免劳动教育与时代脱节,劳动教育应该走向理论与实践并重、认识与探究相融的工程化。“以工程主体的特定价值需求为指针,在作为主体的人和作为客体的工程所各自具有的属性复合体之间建构起整体性联系。”[11]工程是人类深入介入型生存活动的典型,是最切实地将主体价值对象化为客体存在的人类活动,也是最需要面对生动复杂的现实状况而运用实践智慧的活动。劳动教育的工程化凸显劳动的存在论价值,以实践探究的方式进行劳动知识与技能、情感态度与价值观,以及行为与习惯等方面的统整,实现动手与动脑、做与学的协调发展与相互促进。

(一)劳动教育工程化的存在论基础:真实完整的生活世界

劳动教育的工程化,意味着从真实的生活世界出发,建构人与世间万物的有机联系。马克思强调人存在的现实性,“人们的存在就是他们的现实生活过程”[12]。马克思扬弃了抽象的个人和抽象的精神,从现实的个人出发,从人的感性实践活动出发,把理论问题还原于实践,还原于人类生活的本身。胡塞尔强调生活世界的奠基性,在科学的、逻辑的、经过理性归纳和演绎的知识体系之前,有一个奠基性的世界,这个世界就是生活的世界,是一切意义的根据和来源。“生活世界是一个始终在先被给予的、始终在先存在着的有效世界……每个目的都以生活世界为前提,就连那种企图在科学真实性中认识生活世界的普遍目的也以生活世界为前提。”[13]任何知识和理论的有效性都必须不断地回溯到生活世界,如同莫里斯·梅洛-庞蒂所言,我们先发现了风景中的河流、森林、牧场,为了进一步表达和理解以及标定这些事物的位置,才产生了地理学。知识的“源初”或者知识的根据并不在抽象的理论体系中,而在“前科学、前理论”的生活之中。海德格尔强调人类存在的整体性,人类生存的境况为“在世界之中存在”,不能将人类生存或者人的意识从这一整体中抽象出去、孤立出去,人总是存在于生活世界里,人对于世界的领会是通过“打交道”的方式。比如,对于锤子这种用具,在回答它是什么时,并不是通过理论性的知识传授而认识到的,恰恰是在利用锤子捶打东西的过程中获得领会的,同时,这种打交道的事物又通过“何所用”的指引结构勾连出整个世界。

劳动教育的工程化,就是从真实情境、真实问题、真实需求出发,重视学习者原有的生活经验,进入真实的生产生活情境,以学生真实的“动手做”来建立自身和生活的联系,探寻知识和理论真实的意义。学校教学有时可能是一种替代性的情境,而非真实的生产生活,但是“教师应该始终让学生知道这个代替‘所代替的’是什么,而且要不断地‘回象’到工程、‘回象’到真实、‘回象’到现实”[14]。最终,建立学生的学习与生活之间的意义链接,学习作为“活性因子”对于生产生活产生影响,所以,工程化的结果不是一种静观僵化的完成,而恰恰是开启,与生活不断发生动态的联系和作用。