国外高等职业教育研究热点

作者: 徐刘杰 王成梁 戴坚 温自正

摘要:提取Web of Science中2015年1月至2021年9月发表在SSCI和SCI-E中的职业教育相关论文及其引文数据,借助VOSviewer和CiteSpace软件进行可视化分析,分别从文献作者、所属国家、研究热点、研究热点演进等角度对职业教育培训、改革、发展等进行探究。发现全球视野下高等职业教育研究的核心命题是如何进行职业教育培训,围绕该核心命题形成了若干二级研究领域;研究关注点存在明显的演进路径,受到社会背景变更和职业变革的影响,演进路径总体上从技术、教学方法演变为具体背景下现实问题的分析与比较,并已发展到具体问题深入研究阶段。建议国内高等职业教育发展借鉴国外的优秀案例,关注现代学徒制的人才培养方案,培养可持续就业能力。

关键词:高等职业教育;本科职业教育;文献计量学;知识图谱

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)06-0082-08

作者简介:徐刘杰(1984—),男,博士,浙江工业大学教育科学与技术学院讲师,研究方向为教育信息化、教育资源管理;王成梁(2001—),男,浙江工业大学教育科学与技术学院2019级本科生,研究方向为高等职业教育;戴坚(2001—),男,浙江工业大学教育科学与技术学院2019级本科生,研究方向为职业教育发展;温自正(2002—),男,浙江工业大学教育科学与技术学院2020级本科生,研究方向为高等职业教育。

2019年1月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,并于当年6月开始了本科职业教育的试点。2021年教育部等部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》《本科层次职业学校设置标准(试行)》等文件,提出要加快推进本科层次职业教育试点工作,缓解当前人才培养结构的供需矛盾。多项政策的出台反映了国家对职业教育的重视,也凸显出社会对于技术型人才的巨大需求。因此,发展职业教育,尤其是本科层次的高等职业教育,解决社会高层次技术技能型人才短缺问题,越来越成为社会各界的共同诉求。

在政策指引下,国内掀起了对本科职业教育理论研究和实践探索的高潮,但由于受各方面因素的影响,目前本科职业教育存在着人才培养目标不明晰、院校办学定位模糊等问题。因此,本文从国际高等职业教育研究现状入手,关注高等职业教育发展背后的理论和实践模式,借鉴国际优秀案例的成功经验,从而为国内本科职业教育的发展建言献策。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

文献计量法(Bibliometrics)是一种用于描述和分析某一学科或研究领域的动态与进展的计量方法,在现代计算机技术辅助下,可以用清晰明了的知识图谱来可视化文献分析的结果[1]。文献计量学领域学者指出,可视化的共引分析可以方便数据解释,并能使结果更加全面,同时有助于挖掘这些信息的内在联系[2]。

利用CiteSpace和VOSviewer进行知识图谱的绘制。两款软件各有千秋,能够起到优势互补的作用。CiteSpace基于集合论的数据标准化方法来进行知识单元的相似性测度,相似性算法用于在时间切片内得到时区视图(Timezone)和时间线视图(Timeline),从而可以在时间维度上清晰地勾勒出知识演进的过程和某个聚类中文献的历史跨度,了解该领域的发展进程和趋势[3]。VOSviewer采用的是基于概率论的数据标准化方法,在关键词、共机构、共作者等领域提供了多种可视化视图,包括网络视图(Network Visualization)、叠加视图(Overlay Visualization)和密度视图(Density Visualization),具有制图简易、图像美观的突出特征[4]。

不过,依靠数据可视化软件进行分析存在一定的局限性,其虽然可以展现某领域发展状况的概览,但难以深入到研究领域内部去挖掘高被引经典文献的思想和观点,从而无法把握研究的内核与灵魂。基于此,结合传统文献综述模式中深入阅读探究的方法与可视化分析工具软件的文献计量方法,对近些年来全球高等职业教育发展状况进行计量分析,以图谱的形式展现该领域的发展状况与架构、发展前沿与演进路径,并在此基础上遴选出领域内核心文献进行阅读、分析、综述。

(二)数据来源

本文选取 Web of Science作为数据来源,同时为保证检索数据的全面且准确,索引选择为 SCI-EXPANDED、SSCI,考虑到国内的“职业本科教育”在国外没有严格匹配的概念,但在形式上与“高等职业教育(higher vocational education)”类似,因此本文最终确定的检索策略为TS =(("higher vocational education" OR "higher vocational colleges")OR("vocational undergraduate")OR("higher education" AND "vocational education")),时间跨度从2015年1月到2021年9月,检索时间截止为2021年9月6日,文献类型选择为Articles和Review Articles。检索结果去重后共得到期刊论文210篇(包含205篇期刊论文和5篇综述论文),再对检索得到的论文进行筛查(筛查过程可见文章“数据清洗”部分),最终得到152篇有效论文。

(三)数据清洗

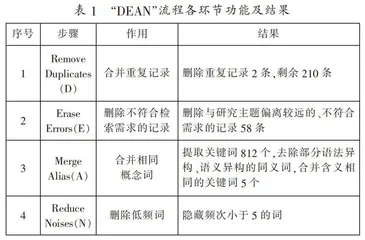

通过数据库获取的数据不经仔细筛查可能会存在重复或与主题不符等问题,因此在进行分析前需要对数据进行清洗,避免因为数据本身的质量问题而影响到分析结果,保证可视化分析的有效性。本文采用潘玮等人构建的数据清洗流程——“DEAN”,该流程可以有效避免因数据质量问题带来的不利影响[5]。“DEAN”流程主要清洗数据中重复(Duplicates)的条目、检索有偏差的错误(Errors)记录、同词异构的不规范关键词(Alias)以及低频次、干扰性关键词(Noises)。按照“DEAN”数据清洗步骤,本次数据清洗的流程及结果见表1。

(四)数据描述性统计

对WoS(Web of Sience)中获取的数据进行统计分析发现,以研究职业教育为核心内容的优秀期刊目前还较少,大部分的论文发表在教育学期刊上,因此,高等职业教育议题的载文期刊也比较分散,152篇文献共来自98种期刊,其中71种期刊的载文量仅为1篇。载文量排名大于1篇的刊物见表2。其中,《Vocations and Learning》以17篇的发文量排名第一,占总发文量的11.2%;《Studies in Continuing Education》发文量为5篇,位居第二。

对发表文献的国家(见表3)进行研究发现:在高等职业教育研究领域中,德国是发文量最多的国家,并且发文引用频次较高,多为高被引论文;发文量前五的国家均位于欧洲;但也并非所有欧洲国家都重视职业教育,由于不同国家对职业变革的关注不同,导致欧洲形成了两种主流的教育体系[6]。以意大利为代表的更注重学术教育的国家,认为学术教育可以提供通识知识,而这是进一步学习其他知识的基础,这些国家认为特定的职业技能会因为时代发展和职业变革而被淘汰,因此,比特定职业技能更重要的是让从业者具备适应新技术的能力[7];而瑞士、德国和奥地利等国则由于国内劳动力市场导向较强,更加关注职业技术教育与培训,通过推广学徒制、实行校企合作来弥合学校教育与实际工作的差异,完成过渡,并通过这种方式有效降低中青年的失业问题[8]。

二、研究结果

(一)关键词分析

关键词凝练了一篇论文的核心与精髓,通过关键词共现分析可以发现某学科领域的研究热点。使用VOSviewer对152篇文献绘制关键词共现网络视图,合并重复关键词后,选择其中频次大于等于5的28个重点关键词进行可视化,结果见图1。在图1中,圆节点越大,表示关键词出现的次数越多,越能代表领域热点;节点连线代表关联强度,连线越粗表明二者共同出现在同一篇文献中的次数越多。为了更清晰地了解关键词的具体情况,将频次超过6的高频关键词制作成表4。从图1和表4可以看出,职业教育(vocational education)、职业教育与培训(vocational education and train)、变革(transition)、学校(school)、就业(employment)、失业(unemployment)、学徒制(apprenticeship)等高频关键词构成了该领域的代表性术语。

在图1中最大的两个节点为职业教育(vocational education)、职业教育与培训(vocational education and train),也是全图的核心。国外高等职业教育研究常将教育(education)与培训(train)并举,有着比较明确的就业指向性,体现出高等职业教育的目的也是让学习者掌握某个职业需要的技能。罗斯皮廖西(Rospigliosi)等强调,职业教育的发展是以工人为中心的一种教育方式[9]。这种教育方式提供了一个有价值、有意义的解决方案,帮助那些已经具备通识教育的人获得增加收入的能力,部分国家还存在依据这种能力来支付教育费用的状况,从而进入一个合理的良性循环[10]。

此外,瑞士学者的一项实证研究指出,职业教育培训让毕业生在就业时有比较显著的优势,体现在能够更快地进入劳动力市场并且薪资提高更迅速。同时,有关学者指出,职业教育培训的优势在教育系统较为全面的国家更加突出,因为在这些国家中拥有职业教育文凭的个人与拥有学术文凭的个人一样有获得继续深造的机会,能形成更加稳固的良性循环。

国内本科职业教育的尝试,是将职业教育培训以一种适合本国社会背景的方式纳入到传统意义的教育系统中。欧洲学者普遍认为,职业教育培训不应该成为教育系统中位列第二的选择,而应该成为与正常中高等教育一样平等的选择。但也有学者指出,过分强调学术与职业的差异,会在两者间形成难以跨越的鸿沟,进而减少学生进入大学的机会。一项基于对芬兰教育体系的研究指出,不管是从欧洲平等主义价值观出发还是从终身学习原则出发,为具有职业教育背景的学生敞开学术教育之门是非常重要的,将学术和职业轨道划分得过于泾渭分明,毫无疑问会加剧社会阶级分化。芬兰的高等职业教育改革出现的问题也是国内职业教育改革需要考虑和衡量的。

同时,需要了解到职业教育培训对于不适合学术教育的学习者所起的作用。多位学者的研究已经表明,对于继续接受高等教育的意愿并不强烈的学生来说,且由于学生的个性特点,以探究为核心的知识类课程并不适合这类学习者,同时由于课程强度相对较低,与传统教育体系中的学生进行竞争并不占优势[11-12]。这说明在提供给学习者职业和学术两种选择的同时,也需要认可大部分选择接受职业教育的学习者不适合学术教育的培养模式,职业教育培训则为这部分学习者提供了多样化的选择。认识到这一点对于我国职业教育改革非常重要,因为国内对职业教育的认知普遍比较偏激,很难正确衡量职业教育培训所起到的真实作用,这在受过高等教育的人群中表现得尤为明显。斯塔西奥(Stasio)的实证研究表明,受过高等教育的人群比其他教育群体更反对将职业教育作为一种选择,即使他们承认职业教育在促进青年从学校到工作的过渡中起到了非常重要的作用[13]。

进一步探究关键词共现图可以发现,就业(employment)、失业(unemployment)和变革(transition)属于该研究领域中的次级关键词,这与欧洲职业教育的劳动力市场导向强相关。汉纳谢克(Hanushek)和汉普夫(Hampf)等在对欧洲部分国家研究后,提出职业变革是导致欧洲国家采取不同教育系统的主要原因;不同的教育系统和结构代表了不同的认知视角,教育系统和结构的选择与学习投入成本和长短期收益息息相关;从以劳动力市场为导向的职业课程中所获技能可能有助于向劳动力市场过渡,形成社会就业率较高的繁荣境况,但有时可能因为岗位变革较大导致一些职业技能以更快的速度被淘汰,进而导致社会的失业率激增[14-15]。韦尔海斯特(Verhaest)等也认为学术教育和职业教育存在短期收益和长期收益之间的差异,职业教育无疑提供了更好的初始就业机会,但学术教育可以降低能力与职业持续不匹配的风险[19]。