职业学校学生劳动观念现状的调查研究

作者: 陈汐平 汤明清

摘要:通过对苏陕两省2839名中职学生的劳动观念进行问卷调查,发现中职学校劳动观念教育存在宣传不到位、挖掘不充分、体系不完整等问题,提出了注重劳动价值观的社会引领、劳动意识的学校培育、发挥家庭对劳动教育的促进作用和劳动自主意识的唤醒及劳动潜能的激发等改进策略。

关键词:职业教育;劳动观念;劳动教育

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)07-0040-05

职业教育肩负着国家由制造大国向制造强国转变的重要使命,加强劳动教育是为了进一步落实国家五育并举教育方针和“立德树人”根本任务。劳动观念、劳动精神和创新性劳动是高素质人才的重要素养。正确的劳动观念不仅有助于改善劳动态度、情感、精神和技能,而且还影响将来走上社会的劳动奉献度。当前,家庭劳动教育缺失,中职学校存在劳动教育资源单调、教育宣传单一、劳动教育课程设置无序等诸多问题,学生的劳动观念不容乐观。为了给开展中职劳动教育提供一些可靠依据,从“崇尚劳动”的价值观、“勇于担当”的劳动分工观和“实干兴邦”的劳动实践观三个维度,对江苏省和陕西省部分中职学校学生的劳动观念现状进行了问卷调查。

一、调查过程

(一)调查工具

本次的研究工具采用2020年南京师范大学王晴硕士论文中所使用的“五年制高职学生劳动观念的现状调查”问卷[1]。王晴的问卷依据《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》并结合陆峰、檀传宝、李珂等学者对劳动观念的研究成果,将职业学校学生劳动观念分为劳动价值观、分工观和实践观三个层面,问卷设计答题时长为10分钟。本研究采用王晴硕士论文中的调查问卷目的有两个:一是调查问卷的依据是国家文件及相关知名学者的研究成果,具有较高的权威性和科学性;二是设计的问卷答题时长适合在职业学校中进行大规模有效实测。

(二)数据收集

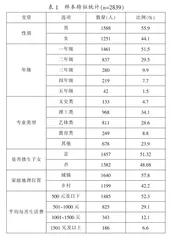

调查时间始于2021年5月,终于2021年7月,历时两个多月。调查对象为苏陕两省部分职业学校学生,涉及江苏省13个地区和陕西榆林部分地区共48所职业学校,具有一定的代表性。问卷通过问卷星平台,利用网络方式开展,共收到2839份有效问卷。

(三)样本基本情况分析

运用SPSS22.0统计软件对问卷进行数据分析,主要开展了样本描述性统计、方差分析和卡方检验等。样本特征描述性统计见表1。

二、调查结果与分析

(一)学生性别在中职学生劳动观念上的差异分析

由表2可知,学生性别变量在依变量劳动价值观、劳动分工观检验的t统计量上均未达到显著水平,说明不同性别的学生在劳动价值观、劳动分工观上没有显著差异。女生的劳动分工观(M=4.39)显著高于男生的劳动分工观(M=4.21),说明学生性别变量仅在劳动分工观根据检验变量t值统计量达到显著水平(p<0.05)时,表明学生性别在劳动分工观上有差异。

(二)家长态度对学生劳动观念影响的差异分析

将家长对子女在家做家务的不同态度进行编码后采用单因素分析法(ANOVA)进行分析(见表3),发现家长对孩子做家务的不同态度在孩子劳动观念的三个层面上都存在显著差异。通过最小显著差异法(LSD)进行事后比较发现,在劳动价值观、劳动分工观和劳动实践观方面,家长对孩子做家务持D态度对孩子劳动观念各层面的正向影响明显高于持A态度的。持D态度的学生在劳动价值观、分工观和实践观均高于家长持其他态度的学生,说明家长的态度对学生的劳动观念形成具有重要影响。

(三)在课程中讲授劳动相关内容的次数与学生劳动观念各层面的相关分析

通过对“在课程中讲授劳动相关内容的次数”的五个程度进行赋值,用ANOVA进行分析并用最小显著差异法(LSD)进行多重比较分析(见表4),得知不同课程涉及劳动内容的不同程度在学生劳动观念三个层面均存在显著差异。由LSD事后比较发现,在劳动价值观方面E的学生劳动价值观最高,A的学生劳动价值观最低;在劳动分工观方面,E的学生劳动分工观最高,B的学生劳动分工观高于A的学生;在劳动实践观方面,E的学生劳动实践观最高,高于D、B和A学生的劳动实践观。

由上述分析可以看出,在课程教学中教授劳动相关内容的多少对中职学生的劳动观念各个层面都存在显著影响,其中“4次及以上”的影响最大,表明丰富劳动教育课程和劳动教育的多元化能有效促进学生劳动观念的形成。

(四)实习实训职业体验场地与学生劳动观念各层面的相关分析

采用与上述相同的分析方法,研究学校内有无本专业实习实训职业体验场地对学生劳动观念的影响。由表5可以看出,校内有无本专业职业体验场地的学生在劳动价值观、劳动分工观和劳动实践观上均存在显著差异。进行多重比较后发现,在劳动价值观方面,E的学生劳动价值观最高,A的学生劳动价值观最低;在劳动分工观方面,E学生的劳动分工观最高,D的学生劳动分工观高于A、B、C;在劳动实践观方面,E的学生劳动实践观最高,A的学生劳动实践观最低。

由分析可知,学校内有本专业实习实训职业体验场地的不同程度影响职业学校学生劳动观念的形成,“完全符合”对学生劳动观念的各个层面影响最大,表明校园内有职业体验场地对学生的劳动观念培养非常有益。

三、职业学校学生劳动素养培养的改进建议

(一)注重劳动价值观的社会引领

首先,社会要加强正确价值观的宣传,让社会主义核心价值观真正成为人民行动的标准和指南。没有正确的人生观就没有正确的劳动价值观,亟需社会各方面力量的引导,从学生时代就加强勤劳务实的劳动精神培养。

其次,社会应加强对新时代劳动观念的宣传,弘扬正向的劳动价值观念。相关职能部门要从法律法规的层面出台强制性措施,规范用人单位的用工行为,禁止用人单位在招聘、提拔时出现性别歧视,营造男女就业平等、共同发展的劳动氛围。不同劳动方式对应的经济回报方式有明显的差异,这种差异也会对人的劳动价值观产生“差异认知”的形塑,导致对高收益、体面的工作岗位趋之若骛,而一部分“不太体面”的工作岗位就无人问津。因此,政府要整合各方力量,营造尊重劳动的价值观和文化氛围[2]。

再次,政府要净化社会环境,营造积极劳动的氛围。各大网信运营商要承担起净化网络环境的社会责任,对于自媒体、视频号上出现的一些宣扬不劳而获、投机取巧的低俗、无趣的视频要及时屏蔽,相关部门要加大打击力度,净化社会环境。同时相关媒体要积极作为,弘扬价值观要切合时代背景和时事热点所蕴藏的劳动教育元素,正确把控劳动教育的宣传方向。

最后,全社会都要大力弘扬劳模精神、大国工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚。新时代劳模精神是爱岗敬业、忠于职守、甘于奉献、勇于创新精神的高度体现;工匠精神是对所从事职业的一以贯之的喜爱,劳动技术不断持续改进,产品质量精益求精,不断超越自我。劳模精神和工匠精神都是社会主义新时代劳动观、社会主义核心价值观在劳动者身上的体现,是劳动精神的内核。应充分利用纸质、网络等媒体的宣传,通过报告会、劳模评选、工匠评选等形式,宣传劳模和工匠的先进事迹,充分发挥劳模精神、工匠精神在社会主流价值的引领作用,促进劳动精神,打造制造强国,促进社会和谐和民族振兴[3]。

(二)强化劳动意识的学校培育

1.树立五育并举的办学理念

职业教育是一种类型教育,职业教育的办学目标是为国家培养技能型、应用型的社会主义建设者和接班人。职业学校要从“以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美”四个向度,发挥劳动教育在学生德智体美劳全面发展中的基础作用。以劳树德,让劳动教育培养学生在勤劳向上、脚踏实地、诚实守信等方面的美德,促进学生树立正确的人生观、劳动观;以劳增智就是通过劳动教育促进学生掌握新技能、新技术,形成劳动技能,提高智力;以劳强体是通过劳动实践让学生在劳动过程中磨练意志、陶冶情操、调节情绪、感悟生活,在劳动的过程中锻炼体力和耐力,提高身体素质,强健体魄和身心健康发展;以劳育美是引导学生树立“劳动光荣”“劳动美丽”“劳动伟大”的思想,树立正确的劳动观和以诚实劳动为荣、好逸恶劳为耻的价值观、审美观[4]。

职业学校在贯彻落实五育并举的教育方针时,应将劳动教育渗透到所有课程教育中,充分挖掘各学科中所蕴含的丰富的劳动教育资源,将劳动意识、劳动观念和劳动技能贯穿课堂教学、实习实训教学中,让劳动教育与德育、智育、体育、美育有机融合,做到潜移默化、润物无声。

2.完善劳动教育课程设置

第一,开设劳动教育课程,明确劳动教育课程的地位。近几年,党中央、国务院及教育部出台关于劳动教育的系列文件,对劳动教育的实施提出了具体要求。把劳动教育单独列项,制定劳动教育指导纲要,开设劳动教育课程,增加劳动教育课时,明确劳动教育课程地位。职业学校具有劳动教育的先天优势,职业学校在工学交替、校企融合、徳技并修等教育模式中增加了学生的劳动实践能力,实现了培养实用型、技能型人才的教育目标。职业学校要开设新时代劳动教育思想、劳动法律法规和劳动安全等必修课,以及设置家庭劳动技能教育、服务劳动技能和专业劳动技能选修模块。但是调查中发现,职业学校在开展劳动教育课程建设方面还存在许多误区和困境,部分学校用实习实训课程代替劳动教育课程,有的学校将校园卫生保洁看成是劳动教育课程,这些有劳动无教育、有实践无理论的形式都窄化了劳动教育,降低了劳动教育课程的学科地位。职业学校要根据学校专业特点开展劳动教育课程,固定课时,规范劳动教育课程内容,丰富劳动教育形式,配备专职劳动教育师资[5]。

第二,开发劳动教育资源,丰富劳动教育内容和形式。《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》明确提出,新时代劳动教育主要分为生活劳动、生产劳动和服务性劳动,这也符合陶行知的“生活即教育、社会即学校、教学做合一”的教育思想。新时代劳动教育课堂更加具有融合性和开放性,构建家庭、学校、社会、企业一体化的立体式教育系统,因地制宜开发劳动教育资源,将劳动教育与家务劳动、社会实践、企业实习、课堂学习等有机融合。强化学科间的融合,将劳动教育课程有机融合到公共基础课、专业理论课、实习实训课的教学中。通过建设劳动实践基地、创客空间、创业园,以及在宿舍管理、食堂后厨管理、校园花木管理、校园卫生保洁等方面设置适合不同年级、不同专业的学生工作岗位,鼓励学生参与实践,增强动手操作能力,提升劳动技能。调整教学方式,劳动教育课程教学要打破时空界限,走出校园,鼓励学生将劳动课程学习与社会公益性活动、志愿者活动、社会实践活动和勤工俭学等有机结合起来,增加学生劳动意识,激发学生劳动兴趣,培养学生劳动光荣的观念。通过定期邀请劳动模范、工匠大师到学校为学生开展讲座,让学生参观工匠大师工作室、参加跟岗实习等方式,感受先进企业文化,塑造学生劳动伟大、劳动美丽的品格,增强学生树立爱岗敬业、追求精益求精的品质,增强学生的历史使命感和责任感。

第三,完善劳动教育课程的保障。健全劳动教育课程的教师队伍,提升劳动教育课程的地位,职业学校要加强劳动学科师资队伍建设,用专业的人,做专业的事,提升劳动教育的效果和质量。可以从双师型教师队伍中培养一批劳动教育课程教师,也可以通过招聘劳动教育专职教师等方式,充实劳动教育师资队伍。职业学校还应从设置组织机构的方式明确劳动教育职能管理部门,制定劳动教育课程实施方案、管理制度及学生劳动教育评价指标,并为劳动教育教师的教科研、管理、培训和经费等方面提供保障。

(三)发挥家庭对劳动教育的促进作用

父母是孩子的第一任老师,家庭教育对孩子的影响最关键、最重要,劳动教育更是如此。首先,父母要树立五育并举的家庭教育观念,要意识到劳动教育对孩子德育、智育、体育和美育发展的重要作用,不能过分溺爱孩子,要让孩子参加力所能及的家务劳动。也不用担心参加家务劳动会影响孩子的学习,形成只学习不劳动的思想。家长要鼓励孩子承担一些力所能及的家务,参加一些有意义的公益活动和志愿者活动,培养孩子进行家务劳动、生活劳动的技能。

(四)注重劳动自主意识的唤醒和劳动潜能的激发