职业教育环境下学习者个性化建模研究

作者: 程光胜

摘要:在对学习者对象、模型构建、建模技术深入分析的基础上,充分利用机器学习、数据挖掘、大数据分析、人工智能等技术,从知识、能力、认知、情感四个方面讨论了职业教育学习者个性化模型的构建,以期为个性化学习和适性化教育提供精准服务,也为职业教育借助智能技术实施智慧教育、培养高技能人才提供理论和实践方面的探索。

关键词:职业教育;个性化建模;学习者模型;智能技术

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)07-0068-06

随着国家政策的调整,职业教育生源结构发生了很大变化,由学龄段生源进入学龄段生源与社会生源共生共长的新常态[1],这对当前规模化、标准化教学而言,将面临很大的困难和挑战。学习者成长背景、知识积累、认知方式等方面的巨大差异,促使职业教育的育人方式由传统整体型向个性化转变,而构建学习者个性化模型是实施个性化教育的关键。因此,在职业教育转向个性化教育的现实需求下,构建面向职业教育的学习者个性化模型,为不同学习者提供个性化的学习和适性化教育服务,显然具有重大的理论意义和现实意义。

一、学习者个性化建模及其研究现状

学习者个性化建模涉及教育学、IT技术、心理学、统计学等多个学科,通过综合学习者学习认知、兴趣偏好、情感因素等多个维度,实现对学习者特征的抽象表述,体现了学习者外部行为结构和内部心理机制,最终为个性化学习服务。个性化从人本主义出发,尊重学习者差异,体现人性化、多元化的教育理念。然而,个性化学习不是近几年才出现的,早在春秋时期伟大的教育家孔子就提出了“因材施教”的教育思想,其中就体现了个性化教育和学习的元素。近几年,在信息科技和教育的深度融合下,技术让个性化学习有了新的突破,由理论研究转向落地实施。

目前,相关学者从不同角度对学习者个性化建模做了研究,其中有代表性的有:岳俊芳等从学习者基本信息、学习风格、学习兴趣和知识模型四个维度构建了学习者模型[2];徐鹏飞等分别从知识状态、认知行为、情感模型和综合模型四个方面综述和刻画了学习者模型[3];武法提等在建模中融合学习者的场景特性,构建了基于场景感知的个性化学习者模型[4];黄涛等基于经典学习理论、人工智能技术、时空融合建模分析方法,对智能场域中的学习者建模研究趋向做了深入剖析[5];张涛等构建了基于本体模型、知识模型、认知模型、行为模型和情感模型五个维度构成的通用型学习者模型[6]。可以看出,学习者模型的构建正朝着技术融合化、场景多样化、特征多维化、模型多态化的方向发展,这些研究成果为本文的研究提供了很好的借鉴和参考。但是,上述研究大多偏重于理论层面,实践操作太过复杂,准确性也有待进一步验证。相关文献对高职学生的行为做了分析[7],但是在学习者个性化建模方面的研究甚少。因此,本文基于职业教育学生的学习特点,从可操作性、可量化性等角度出发,研究智能技术赋能职业教育学习者个性化建模,以期为职业教育环境下的个性化学习和适性化教育提供精准服务,也为职业教育借助智能技术实施智慧教育、培养高技能人才提供理论和实践方面的探索。

二、学习者个性化建模分析

为了准确刻画学习者个性化模型,借鉴王小根等人的文章综述[8],本文从学习者、模型构建、建模技术三个层面对学习者个性化模型展开具体分析。

(一)学习者对象

本文的研究对象是职业院校学生,结合职业教育的实际,从知识维度、认知维度、情感维度等方面进行详细分析。

职业教育的目标是培养高技术技能型人才,服务地方经济和社会发展。因此,学习者在汲取知识的同时,更注重技能水平和职业素养的提升。随着人工智能时代的到来,社会产业结构面临深度变革,跨界融合将是常态。因此,职业教育在人才培养上更趋向复合型、创新型、全面发展型,反过来,人才输出的外在特征就是:具备大国工匠和能工巧匠的知识、技能和素养,更加凸显知识、技能和素养作为高素质技术技能人才的重要性。因此,知识、技能、素养是一个重要的维度,是学习者模型需要重点体现的内容之一。

随着不断的学习和锻炼,学生的认知水平也会发生变化。所谓认知,就是对其自身的理解和洞察,具体包括感知、思维、期望、行为判断等。张莉等针对高职院校学生的自我认知进行了调查分析,在个体层面,性别、民族是影响认知的主要因素;在教育层面,认知差异主要表现在专业、班干部经验、奖学金获得等方面;家庭背景层面,家庭类型、父母职业、家庭经济收入等会显著影响学生认知水平[9]。伴随着高职学生生源的多样化,认知水平的差异性会越来越明显。因此,在构建学习者个性化模型时,认知水平是刻画学习者的重要内容之一。

学习情感体现了学习者对待学习的兴趣、态度和相应的行为反映。相关研究表明,在实践教学中,学习者的快乐感与活动过程和认知参与度存在高度的相关性[10]。作为类型教育的职业教育,教学和学习体现双重特性,即教育性和职业性,而这种职业性就是通过不断的参与实践活动逐步培养和积累的,外在表现就是职业能力。吴志华等从兴趣、参与度等情感因素实际验证了其与学生的实践活动、职业能力有显著的正向相关性[11]。因此,职业教育环境下的学习者,在构建个性化学习模型时,情感因素是一个很重要的度量内容,丰富的情感激励会促进学习者的学习兴趣、享乐和积极参与,反之,会让学习者感觉不到学习的快乐,从而导致不同的学习效果。

(二)模型构建

由于人们对模型认知的偏差,学习者个性化模型在不同阶段有不同的侧重点。最初,人们将学习者模型定义为关于学习者的认知状态,与此同时,在以教为主导的理念下,学习者个性化模型被视作为知识和行为的集合。在信息技术未能与教育教学有效融合的教学环境下,探讨学习者个性化模型构建是否有必要,也引起相关学者的质疑[12]。

近些年来,随着建构主义、联通主义等学习理论的发展,以及大数据、人工智能等技术的推动,催生了教育信息科学与技术,目的是借助现代信息技术探求底层教育规律,还原教育过程,刻画教育主体,从而推动教育迈上新的台阶,促进教育整体革新[13]。信息技术的发展给学习者模型的构建带来新的契机,使得模型由之前的知识模型、认知模型转向适应不同学习者状态的自适应型,这是一种“以学习者为中心”的教学设计理念,促进学习者的自主探索和协作交流学习。但是,对于学习者而言,学习者模型是“不可见”的,是“透明”的,难以激发学习者对学习内容、重难点或不足之处进行反思。在此基础上,一种开放型的设计理念应运而生。在这种理念的驱动下,包括学习者模型、各种资源库、在线课程建设、教学模式等,都基于“开放型”进行重构,表现在学习者模型中,就是促进学习者更好地自我反思、评估和监控。

上述各种学习者模型都是侧重某个或某些方面的,从学习者的全面发展来看,仍然不能反映学习者特征的全貌。因此,如何构建更加全面的、准确反映学习者特征的学习者模型,成为学习者建模关注的焦点。

(三)建模技术

从当前学习者个性化建模所采用的技术来看,主流的技术主要有:机器学习技术、数据挖掘技术、大数据分析技术、人工智能技术等。并且为了提升模型的精度,这些技术在建模过程中会被综合应用。因此,在技术层面,它们之间在某些方面没有明显的界限,甚至在某些技术领域是交叉重叠的。

在学科层面,彼此之间还是有一定界限的。机器学习是人工智能的一个重要分支,而且是最能体现“智能”的一个分支,也是发展最快的一个分支,因此专门形成了一个独立的学科,致力于研究如何通过计算的手段,利用经验来改善系统的性能[14]。数据挖掘是从大量数据中提取或“挖掘”知识,从这个角度来讲,数据挖掘可以视作知识发现,作为以应用驱动的一门技术,在不断的发展过程中,逐步形成了自身的基础理论及知识体系,从而产生了数据挖掘这一学科,并在电子商务、经济管理、生物医学等领域得到广泛应用。大数据分析技术是伴随着大数据的出现而产生的一种从海量数据中抽取有价值的潜在知识的技术,这种分析技术与传统的数据分析技术存在本质的差别,包括具体的存储和处理模式,通过分析帮助决策者发现隐藏的关系和模式,从而获取大数据中的大价值。人工智能是研究理解和模拟人类智能、智能行为及其规律的一门学科,目的是让机器像人一样会听、会看、会说、会思考、会学习和会行动,最终让“零智商”的机器以类似于人类发展的方式发展成人的“高智商”,这也是人工智能发展的目标。

上述学科与教育科学融合,从而产生了不同技术在学习者个性化建模中的应用,比如知识图谱、个性化推荐、学习预警等,从而使得学习者个性化模型所包含的特征更加全面丰富、模型应用更加精准高效。

三、学习者个性化模型构建

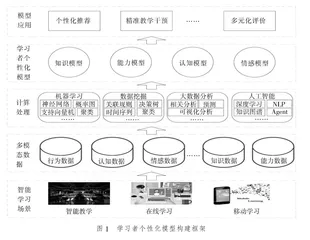

在智能学习环境下,学习者可以通过网络、电子设备突破时空限制实现碎片化和自主化的学习,在方便学习的同时,其学习行为也会被记录和存储下来。开展对学习行为的分析,可以识别学习者的学习规律和认知过程,分析学习行为与学习绩效之间的关系,对实施教学干预、开展精准教学能够提供有力支持。李月等通过挖掘学生自主学习行为模式,得到高低成就学习者之间在学习行为上存在显著差异,以缩小规模化教学和个性化教学之间的矛盾[15]。对学习行为及其相关数据的分析,可以深层次探究学习者个性化特征和元素,为学习者个性化建模提供重要的数据和信息支撑。因此,本文以学习行为数据为主体,构建学习者个性化模型。具体建模框架如图1所示。

(一)构建知识模型

每一门课程都有完备的课程标准,课程标准针对每一个教学单元,都会抽取具体的知识点和技能点,这样学生对于将要学习的知识点和技能点就非常明确。但是,唯一的缺陷就是知识点和技能点之间缺乏有机联系,这样对于学习者来讲,就形成不了完整的知识和技能体系。Google公司于2012年提出了知识图谱的概念,利用知识图谱就可以对当前具体的知识点和技能点搭建链接关系和链接重构,从而形成“课程——专业——专业群”间的完备的知识和技能图谱体系。

在知识图谱构建上,借助人工特征选择,使用机器学习技术可以实现知识之间的聚类、分类等,从而生成有效的知识图谱。但是,从效率和准确性上来讲,还有待进一步改进。随着深度学习的深入研究,为知识图谱的构建提供了强大的技术支持,利用深度学习可以实现知识抽取、知识表示、知识推理和知识融合[16]。随着课程及专业领域内新知识的增加,知识图谱需要统一更新,借助深度学习的计算优势可以实现知识图谱动态性和整体性调整,从而保证知识图谱是最新的。

知识抽取是构建知识图谱的第一步,具体需要完成的工作有实体抽取、关系抽取和属性抽取,抽取技术可以使用基于语言模型的词向量,如Word2Vec、GloVe等,也可以使用基于深度神经网络的方式,比如CNN或RNN。基于深度学习的知识抽取,具备特征抽取自动化、序列建模能力强的优势,因此诞生了很多具体的知识抽取技术。在抽取出知识后,对知识进行提炼形成本体构建,用以反映知识之间的特定关系,比如同义词、层次及所属关系等,然后在此基础上构建有效的知识表示,主要代表性的模型有距离模型、TransE模型、双线性模型、神经网络模型等,从而形成符合计算机处理的模式。知识之间有确定的显性关系,也有不确定的隐性关系,通过知识推理(比如逻辑推理、统计推理、神经网络推理等),可以发掘这种隐性的知识关系,从而使形成的知识网络更加丰富和完善。由于知识在不同的语境中体现不同的意义,因此通过知识推理阶段产生的知识关系可能存在冲突或重叠,通过知识融合(实体链接、实体对齐)可以丰富知识的存量,提高知识图谱的质量。

通过系统化的知识图谱,学习者在学习过程中学习了哪些知识点,这些知识点之间的关系如何,就可以使用类似于Neo4j这样的NoSQL数据库进行存储,形成知识模型后,基于Neo4j的有向图结构,实现便捷的可视化展示,这样学习者就可以看到目前的知识掌握程度。同时,基于语义网络的知识图谱,可以根据学习者对知识点的学习数据建立学习者学习兴趣模型,一方面实现学习者与知识点之间的关联,另一方面实现知识点与知识点之间的关联,从而搜索到学习者潜在感兴趣的知识点以及可能需要学习的知识点。