后疫情时代高职院校招生工作面临的挑战与应对策略

作者: 郑鹏

摘要:招生工作是高职院校的一项重要工作,关系到学校的生存和可持续发展。后疫情时代对高职院校招生工作带来诸多挑战,特别是疫情中高职院校招生工作模式发生新变化以及考生志愿报考出现新问题,导致未来可预见的高职院校招生数量及质量下降。面对就业前景的不确定性和高职院校招生工作模式的改变,提出了完善就业保障体制、加快职教本科建设、牢固树立专业思维、优化线上测试流程、强化招生宣传服务等应对策略,以期提升高职院校招生竞争力,助力现代职业教育体系建设。

关键词:疫情;招生工作;挑战;应对策略

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)08-0040-07

2019年底2020年初爆发的大规模新型冠状病毒肺炎(以下简称新冠)给人们的生产生活学习带来了巨大影响。虽然当前国内疫情防控取得重大进展,生产生活秩序已基本恢复正常,但随着新冠疫情在全球不断扩散蔓延,输入风险不断增大,一段时期内仍将面临“外防输入、内防反弹”的巨大压力,当然教育行业也不例外。对于占据高等教育“半壁江山”的高职教育而言,招生工作将会受到最直接的冲击。

一、高职院校招生环境分析

当前,职业教育面临的形势可以用三个“前所未有”来形容:国家对职业教育的重视程度之高前所未有,推动职业教育改革发展的力度之大前所未有,职业教育面临的重大发展机遇前所未有[1]。2019年1月,国务院发布了《国家职业教育改革实施方案》,首次提出了职业教育作为一种类型教育的定位,指出职业教育、普通教育不再是教育层次上的区别,属于两种不同的教育类型,且同等重要;2020年9月,教育部等九部门发布《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,对发展中职教育、专科高职教育、本科职业教育指明了具体职能定位和发展方向,为专科高职教育及本科职业教育发展从政策上提供了坚强的生源保障和促进高质量发展的可行性,同时打通了技术技能人才成长上升通道,打破了职业教育发展“天花板”;2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,更加清晰地描绘了中国职业教育发展的宏伟蓝图,是指导现代职业教育体系构建的行动指南,为高职院校提供了巨大发展机遇。可见,国家发布的一系列政策措施,全力支持职业教育改革和发展,为职业教育营造了良好的发展环境。

与此同时,新高考改革也有近一半省份完成了一个改革周期,以专业作为志愿填报和投档基本单位逐渐成为主流趋势。为破解 “唯分数论”“一考定终身”“考生偏科缺乏个性”等现行考试招生制度带来的缺点,2014年国务院在关于深化考试招生制度改革的实施意见中提出,要通过完善高中学业水平考试、规范高中学生综合素质评价、加快推进高职院校分类考试、深化高考考试内容改革等形式,最终形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式[2]。随着一、二、三批高考改革省份招生录取政策的陆续落地,截至2022年,已有14个省份完成了一个完整的高考改革周期。新高考改革背景下,部分省份投档方式也发生较大变化,“专业+学校”平行志愿投档模式成为一种新趋势。在高职志愿普通批次,山东省、河北省、北京市、辽宁省、福建省、浙江省、重庆市等七个高考改革省市均已实行以专业为填报和投档单位,已占据高考改革省份半壁江山。非改革省份中,内蒙古自治区实行专业志愿清模式,动态显示报考专业第一志愿排名,第一志愿专业对考生报考至关重要;河南省美术类实行投档到专业模式。随着高考改革的稳步推进,招生专业已成为考生志愿报考越来越重要的考量因素。

由此可见,当前我国正处于全面开启职业教育事业高质量发展新征程的关键时期,是新高考改革不断推进的重要阶段。但在后疫情时代诸多问题叠加下,对本就存在社会偏见的高职院校来说,除了对正常教学、学生活动产生巨大影响外,招生工作无疑受到更为直接的冲击,首要表现为生源数量及质量。后疫情时代,并不是疫情完全消失、一切恢复如前的状况,而是疫情此起彼伏,随时都可能小规模暴发,从国外或外省市地区回流以及疫情的季节性爆发,而且迁延时间较长,对各方面都产生深远影响的时代[3]。在这样的时代背景下,高职院校如何保障生源,提高招生竞争力,满足职业教育高质量发展需要,与国家职教改革同频共振,是亟待研究的重要课题。

二、后疫情时代高职院校招生工作面临的挑战

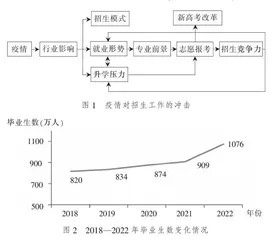

新冠疫情对高职院校招生工作产生重大影响,如招生宣传模式、特殊专业招生考试模式都发生了巨大转变。受疫情对行业的严重冲击,学校就业工作也遇到新问题,就业形势更加严峻,而严峻的就业形势又会进一步加剧高职院校升本人数剧增的连锁反应等。招生工作模式的变化、毕业前景的不稳定性对以就业为导向的高职院校招生竞争力提出了挑战,反之生源规模和质量又反馈到教育过程及毕业生质量,形成一个相互影响、相互促进的闭环体系,如图1所示。

(一)新冠疫情对毕业前景的影响

1.就业工作面临巨大挑战

后疫情时代,高职毕业生就业问题是考生报考学校及专业的主要衡量因素之一,对高职院校招生工作至关重要。当前疫情影响仍然比较突出,疫情对高职院校就业工作的影响因素存在外在和内在两个方面。外在因素主要包括疫情对人才需求的持续影响以及毕业生规模持续增加。首先,后疫情时代,随着国内疫情防控形势逐渐好转,以及国家“稳就业”“保就业”政策的有效实施,国内经济开始逐渐复苏,但此次疫情冲击面大、影响程度深,就业市场的人才需求增量需要一个缓慢递进的过程,消化疫情冲击更需要一个过程,且对不同行业的影响程度不一,部分关联行业仍然处于较严重的状况。其次,教育部网站数据显示,近年来毕业生规模逐年上升,就业压力持续增大。2018—2021年全国普通高校毕业生人数分别达到820万、834万、874万、909万,三年时间增长近100万人。加之,2019—2021年高职院校实施三年扩招300万人的扩招政策,后续毕业生人数将会出现陡增。据估计,2022年高校毕业生规模将达1076万人,就业压力将出现更加严峻的局面,如图2所示。

内部因素主要是疫情对学校、企业、学生的影响。首先,后疫情时代,部分线下招聘活动变成“线上”,企业和高职院校通过就业平台发布就业信息成为主渠道。在高职毕业生就业期望值高、懒就业、慢就业情况多见背景下,更是对毕业生就业意识、就业主动性、就业心理疏导提出较高要求,对高职院校有效开展就业工作提出更大挑战。其次,按传统方式,高校毕业生可通过现场宣讲、交流互动、实地考察等方式对需求更直观、更深入理解。但对于从互联网上获取的就业信息,高校毕业生很难区分用人单位和需求的真实性,并且存在就业信息处理能力较弱、缺乏在线面试技巧等问题而增加了求职的难度。最后,专业—职业对口率低也是影响毕业生就业水平的重要因素。有研究对陕西省77所不同类型、不同层次高校的16 112名大学毕业生开展大规模调查发现,专业—职业匹配度选择“非常符合”的仅有948人,占毕业生总数的5.9%;“符合”的有3862人,占24%;两者相加不足30%[4]。

2.疫情导致高职升本热潮

高职升本是专科毕业生学历提升的重要途径,也是考生报考学校及专业的重要参考因素之一。面对严峻的就业形势,不少应届高职毕业生选择报名高职升本考试。以天津市为例,2021年报名1.8万余人,2022年则达到2.4万余人,报名人数有所增长。而天津市高职升本科招生计划相对稳定,2021年和2022年分别安排了3130人、3140人。由此可见,随着报名规模的逐年增多,高职升本录取率存在大幅下降趋势。加之,高职院校应届毕业生在毕业学年利用大量的时间准备高职升本考试,对就业的思考和准备严重不足,较低的录取率也决定了较高的落榜率,势必有大批未能升学的毕业生在即将离校的时间节点被迫选择就业。那么对于大量未就业的落榜毕业生如何做好就业思想引导,如何有效开展就业活动又将成为高职院校遇到的一个重要难题。

(二)疫情中招生专业与学生选择之间的新问题

疫情对各行各业产生了巨大影响,特别是考生关注的就业,已经敏感地传导到了高考专业志愿选择,给招生工作带来新挑战。为研究疫情对高职院校志愿报考产生的影响,本文以某综合性高职院校为例,选取以传统的“院校+专业”为志愿填报模式的录取数据为样本,对2019—2021年连续三年招生的50个专业按照2021年新专业目录划分为15个大类,分析三年来录取的12 866名考生志愿填报情况,筛除年平均录取人数低于200人的招生大类后,最终选取了11个专业大类,涉及11 344名录取学生,以报考率指标反映大类报考热度变化,其中报考率=报考数/计划数,如表1所示。

从表中可以看出,三年来平均报考率呈现下降趋势,说明考生在填报院校志愿对应专业时选择的报考专业数量在减少,反映出考生对专业选择的针对性更强,目标更加明确,对于不感兴趣或者不了解专业不再为避免“滑档”而盲目报考。表1中数据显示,受新冠疫情影响,装备制造大类、公共管理与服务大类、旅游大类等两年来报考率均呈现下降趋势,且交通运输大类呈现先下降后微上升趋势,但保持在较低报考热度。相反,电子与信息大类、医药卫生大类连续三年报考率均较高,且呈现两年连续上升趋势。通过考生志愿报考变化情况,可以明显看出新冠疫情对各行各业的影响已经很敏感地传导到高职院校招生工作中,映射到了考生对专业职业前景的考量。与此同时,随着新高考改革的稳步推进,以及“专业+学校”平行志愿投档模式的普遍应用,又进一步强化了招生专业的重要性。可见,在疫情防控常态化和新高考改革双重背景影响下,高职院校积极采取应对措施降低甚至消除疫情对专业报考的影响是当前面临的紧要任务。

(三)新冠疫情对招生工作模式的影响

1.对特殊专业招生工作的影响

后疫情时代,高职院校特殊招生专业校考方式普遍由“线下”转为“线上”,保障生源质量成为重大挑战。专业校考的现场考核工作是不少高校艺体类专业及其他普通类专业(如空中乘务)招生考试工作中的重要环节[5]。因该类招生专业的特殊性,对专业基本素养有较高要求,各高校在入学选拔时不仅仅参考文化课成绩,同时组织现场加试作为录取基本依据之一。突如其来的新冠疫情给线下测试工作带来巨大挑战,为做好疫情防控,各高校采取了使用相关专业省级统考成绩或采取线上考试等方式,甚至还有部分高职院校直接采取文化课成绩作为录取依据,不再组织专业测试,生源质量保障成为问题。以高职院校空乘专业为例。航空用人单位对从业人员的服务及团队意识、语言表达能力、外语水平、身体素质、形象气质等都有严格的行业标准和要求,如何选拔到适合专业培养的学生对毕业后能否实现对口就业至关重要,也充分体现了专业测试的必要性。

后疫情时代,考虑特殊招生专业就业门槛较高的要求,大部分高职院校采取了线上考试方式组织专业考核,但这种方式仍然存在较多问题。首先,在传统现场模式下,高职院校可组织考生统一参加航空体检掌握考生基本身体条件是否达标。但在线上模式下,部分高职院校为严格把握报名条件,要求考生按照学校体检项目自行前往医院参加体检,将体检报告邮寄至学校,这种模式既不利于当前偶发的疫情防控,又增加了工作的繁琐性。还有部分高职院校为减小邮寄方式的繁琐采取上传体检报告电子版方式,但这种方式又可能造成体检结果造假问题而引起不公平现象。同时考生报考不同的招生学校,因体检项目要求有细微差别而导致考生需参加多次重复体检,极大地浪费了医疗资源及考生精力。其次,与程序繁冗、费时费力的传统测试相比,借助第三方平台的网络远程复试较为便捷灵活,但也很大程度上削弱了测试工作的公信力[6]。无论是通过线上直接面试,还是由考生提交视频作品,都有可能带来考生替考、使用技术手段作弊等违规行为。最后,通过远程视频对候选人的身体状况、形象气质和综合表现等进行评价,容易产生视觉评价偏差,导致评价工作的不公平。加之疫情影响下,报考人数大幅下降,如不能满足专业招生规模需求,高职院校能否严格把握选拔标准,是对高职院校的一个重大考验。