江恒源道德教育思想的内涵及现代价值

作者: 李清芹 王蕊

摘要:道德教育是江恒源职业教育思想的关键组成。江恒源德育思想产生于教育救国、传统文化和对外借鉴的背景下,他从职业教育内涵的角度阐述了道德教育的不可或缺性,提出了包括个人修养、服务道德和民族意识在内的德育内容,并通过职业学校教育、职业补习教育和职业指导三种途径进行了实施。为现今职业院校回归立德树人的教育本质、提升德育有效性以及加强职业道德教育提供了宝贵经验。

关键词:江恒源;德育;职业教育;职业道德

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)08-0092-05

江恒源(1881—1961),字问渔,江苏省连云港市灌云县人,我国近代著名职业教育家、爱国民主人士。作为中华职业教育社“三老”之一,江恒源的职业教育理论与实践颇丰,德育在其职业教育思想中更是不可忽视,他将职业知能训练与道德培育作为职业教育的两大台柱,认为二者缺一不可。目前,对于江恒源教育思想的研究多集中于职业学校教育、职业补习教育、职业指导、乡村建设等方面,对其德育思想的专门研究较少。本文旨在探究江恒源德育思想,以期为现今职业院校加强和改进德育工作提供借鉴。

一、江恒源德育思想产生的时代背景

江恒源于1928年加入了中华职业教育社,至1961年去世,在职教社工作长达32年之久,历任办事部主任、总干事、副理事长等职务,是长期主持社务工作的领导人之一。此间,还先后担任中华职业学校、中华职业补习学校、中华工商专科学校、比乐中学校长等职,兼任上海光华大学、大夏大学和南京中央大学教授。江恒源潜心研究理论,积极实践总结,留下了颇多著述。同其他教育理论一样,江恒源职业教育德育思想的产生也有其特定的时代背景。

(一)救国情结

20世纪初的中国,内忧外患,经济破败,国家处于风雨飘摇之中。职教社同仁认为,“方今吾国最重要最困难问题无过于生计。根本解决惟有沟通教育与职业”[1]。职教社成立之初是为了解决生计问题,但随着国难加重,认识到仅依靠教育救国是行不通的,便毅然加入政治活动,创办刊物《国讯》,宣传抗战救国思想。“九·一八”事变后,抗战救国纳入了职业教育的办学目标。江恒源谈到:“沈变以来,国人凛于图存救亡之必要,在整个职业教育的目标下,更欲使公民的陶冶能实际化”[2]。与此同时,农村经济濒临破产,城市工商业不振,日用品大量靠进口,国内经济受到重大压迫,职教社认识到其危害,主张兴办职业学校,提高国家生产力。

(二)传统文化

作为中过师范科举人的知识分子,传统文化在江恒源思想中打下了深刻烙印。在探索建立新教育体系时,修身养性、成德立人、家国情怀等充分体现在他的思想中。江恒源重视学生的个人修养,主张向圣哲的言行看齐;认同古代读书人既读书又劳作的耕读制度,认为这是职业教育的起源;认同孔孟对于做人的论述,即做人的目标是“至善”,等等。他专门写了一本《伦理学概论》,为当时社会的道德伦理指明方向。江恒源认为“发扬我们的文化,延续我们民族的生命,都是教育的惟一责任”[3]。

(三)对外借鉴

江恒源等职教社同仁曾多次访问日本,借鉴日本职业教育的经验。“日本人一方面注重职业教育,但同时对于体育及人格修养,仍是十分重视。[4]”江恒源亦将此作为职业补习教育的目标。日本职业教育对于道德和精神训练十分重视,江恒源认同其“人格最重,技术次之”的观点,认为学生的道德品行重于能力。在考察日本职业教育后,江恒源认为国内职业教育对于学生的道德、人格和爱国意识的培育务必重视,遂在办理职业教育时,结合实际情形汲取日本的经验与做法,以期养成能谋生、能服务、知救国的人才。

二、江恒源德育思想的内涵

(一)技能训练与道德培育是两大主干

江恒源认为,职业教育的内涵不仅包括对受教育者职业知能的训练,也包括对其道德的培育。晚清以来,民众普遍认同传统教育观念,存在着重文轻实的心理,把职业教育贬低为吃饭教育,只为了糊口、解决生计。江恒源对民众的这种狭隘思想进行了批判,指出:“有一技以谋生,可以解决个人生计问题,这一句话固然是不错,但本社所主张的职业教育,决不是这样狭义的谋生主义”[5]。

1932年,江恒源在山东省教育厅演讲时指出:“职业教育之目的,在技能与文化并重,换言之,即谋生与做人并重,中华职业教育社所提倡之职业教育,即系谋生与做人并重之教育”[6]。他强调,全部职业教育“皆是以生产技能的训练和品行道德的修养为两大台柱,认为这两大台柱,恰如鸟之两翼,车之两轮,缺一不可”[7]。这里所说的“全部职业教育”,不仅包括传统的职业学校教育,也包括职业补习教育、职业指导、特殊的职业教育和农村改进事业,即职教社所创办的全部职教事业,皆是以技能训练与道德培育为两大主干,中华职业教育社的宗旨便是“注重职业上必要的智能及公民道德的训练”[8]。后来,江恒源又将这种职业教育的内涵阐述为“灵肉双修”主义[9],“灵”是精神方面的修养,“肉”是身体方面的锻炼,一个人若只有“肉”的锻炼而没有“灵”的修养,那便是行尸走肉,不能成为一个健全的人。

(二)道德培育比技能训练更重要

江恒源指出,职业教育是“教人‘做成一个人’的教育”[10],是使受教育者在“成人”中“成才”。江恒源从做人与谋生的关系出发,认为受教育者的道德比技能更重要,“做人在前,谋生在后。谋生固然要紧,但做人更其要紧”[11]。《从普及职业教育及复兴民族教育做起》一文形象地说明了道德与技能的关系:“譬如智能是饭,道德是空气,虽然一是有形一是无形,而空气比饭更重要”[12]。德育不可或缺,并且应以德育为统领,究其原因,江恒源认为做人比谋生更重要。他指出:“人生除了物质生活以外,犹有道德、伦理的精神生活”[13],并且后者尤需注意。为了提升广大青年的道德修养,江恒源曾多次发表与做人有关的文章、演讲和信件,如《怎样做人》《做人的方法》《做人的目标》《关于青年修养三问题的解答》《做人与做事谈》等。

三、江恒源德育思想的主要内容

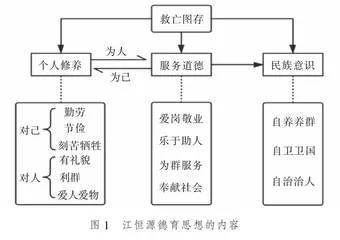

江恒源提出了三方面的德育内容,即个人修养、服务道德和民族意识。

(一)个人修养

江恒源认为,学生的个人修养对职业教育而言非常重要,个人修养提升了,便可以使个人的道德得到升华。在个人修养的具体内容上,分为“对已”和“对人”两方面。“对已”应注意三点,即勤劳、节俭和刻苦牺牲;“对人”也应注意三点,即有礼貌、利群和爱人爱物。以上六点包含了对受教育者生活习惯、行为方式和道德品质方面的要求,表达出江恒源想把受教育者培养成道德完善的人的希冀。江恒源所提倡的个人修养与中国传统教育中的修身养性相似,二者都汲取了伦理道德内容,但前者的思想中爱国主义更加浓烈,更加符合当时的社会需求。譬如“刻苦牺牲”是要求受教育者对于每一件事,都应明确是要享权利还是尽义务,对于每一件事都应有刻苦牺牲的精神。

(二)服务道德

江恒源从社会与个体两方面阐述了服务道德的必要性。在社会层面上,教育的使命是救国,如果职业教育只知教授学生职业技能,而不教学生如何服务社会和奉献社会,则“正义既失,全局皆非,可以说,永无完成职业教育使命之一日,而国家且蒙无穷之害了”[14]。从个体层面上,江恒源认为做人有两种责任,一种是做工与谋生,另一种是社会服务,要做一个圆满的人需要尽这两种责任。

什么是服务道德?江恒源总结了“服务”的特质:一是无条件地愿意利用个人职业以外的余时余力,为社会帮忙,做有益于社会的事;二是在从事职业工作时,因个人特殊的感觉和认识,自愿地格外加时加工;三是在从事业务时,愿意即使是业务范围之外,也能帮助别人;四是在从事职业时,因个人特殊觉悟,自愿加紧工作以博得良心奖励;五是在从事职业时,个人应具备的各种美德[15]。可见,服务道德强调个体的自愿、主动、责任心和精神上的获得感,这种服务道德是在完成本职工作的基础上主动为社会奉献的品质,可以理解为当时社会所需的职业道德。江恒源又将服务道德称为“超职业精神”,因为这是在工作范围外“以余力帮人,不受物质报酬”[16]。江恒源将服务道德视为促进民众人格发展的途径,他提出:“人人皆应该有职业,人人更应该有服务精神,无职业工作,人的生活不能维持,无服务精神,人的人格即不能发展”[17]。

(三)民族意识

作为近代职教救国的一份子,江恒源认为只有教育才能使人知做人、知爱国、知救国,民族意识教育贯穿其教育理论与实践的始终。职业教育的目的一方面在于增进生产力,另一方面对于民族意识的教育也不能漠视。20世纪30年代东北地区沦陷后,民族意识的重要性更加显著,江恒源希望“能借职业教育的途径,以达自救救国的目的”[18]。为增强国家抵御外辱的能力,江恒源认为职业教育的实施应以“自养养群,自卫卫国,自治治人[19]”为主干,以此来养成广大青年的自养力、自卫力和自教力,改变普遍存在的“穷、弱、私”等问题。抗战全面爆发后,江恒源指出,各类职业教育应选出与战事关系最紧密的职业科目加以训练,以迅速培养出所需人才,并就农、工、商、家事四科如何调整给出了说明。同时提出,职业学校在课程、职业训练和实习等方面应做到“坚强民族意识,增进工作效能,培养救国性格”[20];职业指导和职业补习也应根据自身特点,对非常时期的国家做出贡献。

综上,在江恒源的德育思想中,个人修养、服务道德和民族意识三者相互关联且目标一致(见图1)。一方面,个人修养与服务道德并不冲突,应当“一面自修一面服务,为人为己,同时并进”[21];另一方面,服务道德的本质即是民族复兴,江恒源解读职教社宗旨之“为个人服务社会之准备”就是“要为民族谋独立与繁荣”[22]。可见,江恒源的德育思想是以救亡图存为目标,“以个人修养为起点,以民族复兴为终极”[23]。

四、德育的基本实施途径

江恒源打破了传统观念中职业教育仅指职业学校教育的看法,在施教方式上将职业教育的范围扩展为职业学校教育、职业补习教育和职业指导三种类型,在纵向上主张办理涵盖初级、中级和高级在内的三级职业教育,构建了较为完整的职业教育体系。依托这一体系,将德育融入各级各类职业教育中,实现了德育的体系性渗透。

(一)主要场所:职业学校教育中的德育

江恒源认为,学校是培养学生道德最主要的场所,在德育的具体实施途径上,包含教学和课程两方面。

在教学方面,江恒源提倡教学与训育相结合,使学生的知识和品行联系起来。训育是清末民初“直接德育课程以外的德育形式”,民国时期学者普遍认为“训育即德育”[24]。当时大部分学校处于“教训分离”的状态,训育成了训育主任特有的活动,江恒源对这种状态进行了批判:“训育与教学的分开,祇在行政方面,是可以的。至于品性的指导,智识的传授,是绝对不能分开”[25],他认为训育促进教学,教学启示训育,应当“教训合一”[26],即教师不仅教授学生知识,而且还要教育学生如何做人。在教授医科学生时,要培养其同情心、博爱心;教授商科的学生时,要教其养成廉洁的习惯等。

在课程方面,江恒源认为课程不仅指课堂中的活动,还包括学生的全部活动和全部生活,因此要将德育渗透到学生的全部活动和生活中。他提出在基本学科中加入公民课程;在历史和地理等课程中,要多注重政治、外交的事实;在国语教材中加入勤苦、耐劳、简朴等内容;体育课除了锻炼身体外,还应进行自卫、卫生知识和军事训练;在职业实习中,培养学生勇敢、合作、纪律等性格;在课外,可以借助时事演讲、讨论、阅读等活动塑造学生的爱国品质。

(二)重要组成:职业补习教育中的德育

职业补习教育是职业教育体系的重要组成部分,专为需要接受补习的成年人设置,以帮助其改良职业、增加生产效能等。江恒源将“职业训练、人格修养、体格锻炼”作为补习教育的三大目标,认为“一定要平均发达,无所偏倚”[27]。职业补习教育的范围包括生计教育、公民教育、康乐教育和文字教育。江恒源认为可以采取“四教交融”的方式开展教育,以便用最少的资源获得最大的教育效果。在教农民识“棉”字时,可以拓展到棉花种类、棉纱棉布等生产知识,使农民在学习文字的同时获得改良生计的智识;在康乐教育中,可以利用运动会、展览会、同乐会等形式进行,一方面在于提倡体育和艺术,另一方面使民众意识到互助互让、家国情怀等精神。除了通过“四教交融”的方式将道德教育融入各类补习教育以外,职业补习学校也将技能训练与道德培养并重,中华职业教育社所创办的第一、二两所补习学校的宗旨便是:“职业智能的补修,公民道德的陶冶,普通常识的增进,同时并重”[28]。