我国职业教育课程评价研究的趋势、主题与展望

作者: 范栖银 石伟平

摘要:选取CNKI数据库收录的2001—2022年有关职业教育课程评价的277篇核心期刊论文,综合运用关键词聚类分析、多维尺度分析与社会网络图谱开展可视化分析。研究发现:我国职业教育课程评价研究呈现“萌芽—高潮—回落—趋稳”的发展趋势,可分为课程评价的价值功能论、管理效能论、模式方法论、问题对策论与人才培养论五大主题。未来职业教育课程评价研究应当廓清概念边界,凸显职业教育类型特征,关注本科层次职业教育课程评价。

关键词:职业教育;课程评价;可视化分析;社会网络图谱

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)10-0051-08

《深化新时代教育评价改革总体方案》提出要健全职业学校评价,扩大行业企业参与评价,完善与职业教育发展相适应的评价机制。全国职业教育大会也旗帜鲜明地指出,要深化职业教育评价改革,形成具有职业教育特点的评价标准和办法。增强职业教育适应性是新发展格局下建设高质量教育体系的重要诉求,需要改革职业教育评价机制,增强职业教育人才评价的社会认可度[1]。职业教育课程评价是职业教育课程开发与建设中非常重要的一环,保障着课程设计与实施的成效,在课程改革的推进过程中发挥着激励、监督、调控与甄别的功能和作用[2]。

当前,随着教育评价改革的不断推进,在职业教育课程评价领域涌现出一批有价值的研究成果。然而围绕我国职业教育课程评价研究成果的综述研究还较少,学者往往更关注课程的开发与建设。梳理和分析我国职业教育课程评价的研究成果,有利于了解其发展趋势与主题分布,并为未来研究指引方向。故本研究应用文献计量与可视化分析方法,探究国内职业教育课程评价研究的趋势与主题分布,同时基于我国职业教育课程评价改革的新要求,对未来我国职业教育课程评价的研究方向做出展望。

一、研究方法与数据采集

(一)研究工具与方法

本研究对我国职业教育课程评价相关文献的发文量、核心作者和机构分布情况进行了描述统计,并综合运用了BICOMB2.0、UCINET6.0、SPSS22.0等软件,通过关键词聚类分析、多维尺度分析与社会网络图谱等对该领域的研究主题发展情况进行分析,凝练出我国职业教育课程评价研究的热点议题。

(二)数据来源与处理

研究数据来源于中国知网(CNKI)期刊数据库,检索日期为2022年4月10日,设定检索词的篇名为“职业教育+职业院校+中职+高职+中等职业学校+高等职业学校+专科学校+职业本科+应用型本科+职业培训”,篇关摘为“课程评价”,同时选择模糊匹配、同义词扩展、时间不限,文献来源勾选北大核心和CSSCI。需要指出的是,考虑到核心期刊专门围绕课程评价的研究还不多,故使用了“篇关摘”的检索方式。篇关摘检索通过篇名、关键词和摘要范围内的检索,能较大范围地把握相关研究。最终共检索出有关期刊文献277篇,选中的文献均涉及职业教育领域的课程评价。

二、我国职业教育课程评价研究的基本情况

(一)发文量分析

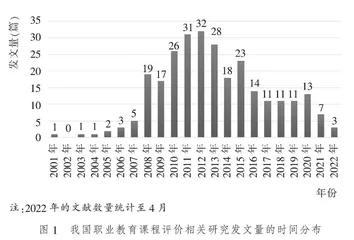

如图1所示,纵向发展来看,从2001年至今,我国职业教育课程评价研究呈现“萌芽—高潮—回落—趋稳”的趋势。我国职业教育领域课程评价的相关研究始于2001年,1999—2001年的三年高职扩招,引发了对高职人才培养的质量与课程建设等问题的关注,课程评价研究开始萌芽。2001—2007年间相关研究有一定的增长,但仍较少。

2008年相关研究文献剧增,从上一年度的5篇增长到19篇,这与该时期国家重视职业教育精品课程建设密不可分。国家精品课程建设项目自2003年启动,计划在2003—2007年间完成1500门国家级精品课程的建设。2007年11月发布的《教育部财政部关于批准2007年度国家精品课程建设项目的通知》,对国家精品课程的优质资源和建设经验的充分利用作出了指示,并将其与各校课程改革和教学质量的提升相关联。国家精品课程库为学者开展高职课程研究提供了充沛的研究资源,课程评价的相关研究也开始丰富起来,而后课程评价研究步入高潮期。

2010—2015年间的发文量达到较高水平,峰值出现在2012年,达到了32篇。2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》将职业教育质量保障体系的建立健全纳入规划,职业教育课程评价研究达到前所未有的热度。2016年开始发文量有所下降,缩减到15篇以下,之后的年度发文量趋于稳定。

横向比较来看,中国知网中与“课程评价”主题相关的所有核心期刊文献有1779篇,与职业教育相关的仅有277篇,占比不足20%。可见就课程评价研究而言,职业教育在整个教育研究领域中的比重较低,其研究关注度还不够,研究力量不足。

(二)核心作者分析

为某个研究领域的发展做出较大贡献的主要研究者被定义为核心作者,分析该群体有助于掌握该领域的主要研究人员和整体研究情况[3]。目前,学界已有成熟的界定核心作者的标准,计算公式为M=0.749(Nmax指的是发文量最多的作者的发文数),当某位作者发文量大于M时,即为核心作者。利用BICOMB软件对作者发文量进行统计,发现王玲等人发文量最多,达到4篇,根据公式计算可得M≈2篇。由此,发文量为2篇及以上的25位作者可被称为核心作者,相关作者姓名及发文篇数如表1所示。此外,当所有核心作者发文量达到总发文量的一半时,本领域的核心作者群便形成了[4]。经过计算与分析得出25位核心作者的发文量为60篇,未达277篇的一半,由此不难看出职业教育课程评价研究领域暂未形成核心作者群。

(三)发文机构分析

如表2所示,对职业教育课程评价领域核心作者的机构发文量进行统计分析,能够了解该研究领域的主要学术阵地和组织机构。结合BICOMB转换的数据发现,一共有293所机构发表了相关主题的文章,其中包含了197所职业技术学院(学校)、76所大学、20所其他研究机构(包括教育部职教中心研究所、省职教研究所、市教育局研究室、县职业教育中心、杂志出版社、评估院等)。职业技术学院(大学)的发文量占全部核心作者发文量的67.24%,表明各职业院校十分关注职业教育的课程评价改革。高校占比25.94%,其中天津大学、天津职业技术师范大学、华东师范大学、西南大学、苏州职业大学等职业教育领域的科研机构都进行了较多的研究,说明这些高校在职业教育课程评价研究方向上具有较强的研究实力,发挥了一定的带头引领作用。

三、我国职业教育课程评价研究的关键词可视化分析

(一)研究主题提炼——聚类分析

通过聚类分析探究文献高频关键词的相似性与相异性,能够挖掘关键词间的深层关系,进一步提炼研究主题。借助BICOMB软件生成包含38个高频关键词的共词矩阵,并将其导入SPSS中转化成相异矩阵,进而进行系统聚类分析,输出主题聚类树状图见图2。树状图的纵坐标轴对应各高频关键词,横坐标轴数字对应各关键词之间的距离。对聚类结果进行归纳,用虚线对树状图的谱系进行切分,大致分为五类,各类别的关键词分布见表3。

根据聚类情况,结合对主题关键词对应的文献梳理,可将该领域的研究划分为五个研究主题:

1.课程评价的价值功能论

除了范围限定词如高职院校等,这部分关键词有课程设计、教学改革、精品课程、课程内容、课程实施等,相关研究主要关注课程评价在课程建设中的重要性和作用。

理论上,学者们多围绕课程开发与课程改革阐释课程评价的功能价值。张爱芹等认为课程评价是课程开发中不可或缺的一环,发挥着重要的导向、诊断和修正作用[5]。赵淑云指出课程评价是搜集证据与提供证据,并基于此做出的课程价值判断的过程,得出判断的依据主要是课程实施的可能性与有效性等[6]。张荣胜亦指出,职业教育课程评价的价值体现在达成教育培养目标过程中的价值判断上,最终指向为职业教育课程的改革做出决策[7]。

在具体的课程实践中,基于对不同课程的考察,对课程评价的价值功能也有不同的认识。高苑等提出,课程评价是保障体验式单元课程开发质量的必要环节,课程评价应服务于工作标准[8]。姜乐军强调了思想政治教育课程评价的指挥棒作用,其保障着马克思主义在意识形态领域的主导地位[9]。何军峰等指出,产学研合作教育课程系统的评价和调控机制对课程体系的完整性和实效性具有支撑作用[10]。

2.课程评价的管理效能论

这部分关键词有课程改革、课程开发、课程管理等,相关研究主要关注在课程改革开发中如何利用课程评价来完善课程管理,运用新的课程观来改进课程评价,以实现课程管理的效能最大化。

一是分析课程评价管理的运行逻辑。如张爱芹发现在高职院校,课程评价的管理只是忠实地执行上级布置的课程任务,亦或是单一地借助相关专业的模式,而未能充分结合自身的实际情况进行[11]。二是从产品管理的角度来看待课程评价。如徐桂明提出评价高职院校课程产品质量,既需要考虑教学内容与学生将来专业岗位所需要的知识和技能的关联度,还需要考虑教学方法与高职院校学生“形象思维优于抽象思维”认知特点的关联度[12]。三是剖析课程评价管理的行政体制。如袁丽英指出我国职业教育课程评价活动大都沿用校外专家评价模式,由教育行政部门主导,主要目的在于评定绩效,因而在问题诊断、解决方案形成与课程质量的提高上存有较大的局限性[13]。四是基于系统论的课程评价各要素的统筹。如刘磊等围绕着中高职贯通课程的有效性指出,有效的课程评价需要树立形成性评价的取向,构建协作共管的评价主体,并坚持课程本身就是评价内容的理念[14]。张荣胜主张职业教育课程评价的评价主体团队应当由企业界的技术专家、社会界的职业分析专家和教育界的教育教学专家组成。职业教育课程评价的及时性和一贯性十分重要,还应注重对课程系统的整体优化,以满足社会需要和个人需求为最高价值,注重用人单位的参与[15]。五是新管理模式的引入。如陈旭东运用ISO9000国际质量管理体系标准,构建高职院校的课程质量监控评价体系,具备目标明确、过程控制、动态管理、持续改进且具有创新意义等特征[16]。

3.课程评价的模式方法论

这部分关键词有项目课程、校企合作、过程性评价、职业能力、课程体系等,相关研究强调课程评价运用的各种模式方法,目的是使课程评价科学化、体系化。

评价模式上,向丽指出泰勒的目标评价模式是我国高职国家精品课程评价模式借鉴的主要模式,评审指标的“职教性”有余而“高教性”不足[17]。袁琴运用CIPP评价模式理论,以商业摄影课程为例,系统构建了针对项目课程从课程开发、课程方案、课程实施到课程结果的全过程质量评价体系[18]。

评价方法上,周光明鉴于目前针对精品课程的评价方法还不科学,提出了精品课程的模糊多级评判方法[19]。蔡厚平等认为,要完成中高职一体化人才培养课程评估体系的建构,课程的评估级别研究与评估方式的改革势在必行[20]。肖凤翔等引入综合职业能力评价至项目课程模式的课程评价中,通过实际工作情境的创设,以完成项目的实际情况为依据来判定学生是否具备实际的工作能力[21]。

4.课程评价的问题对策论

这部分关键词有课程、改革与对策等,相关研究侧重分析课程改革中课程评价面临的问题,并提出应对策略。

问题方面,吴婷琳发现我国职业教育课程评价存在一元性评价的泛滥与多元性评价的缺位,处于社会与企业严重缺位的“学校闭环评价”状态[22]。李小平指出校企间不同的价值取向、思维方式和利益本位是课程评价冲突的根源,高职院校的课程标准与岗位标准缺乏对接[23]。李永康研究发现,高职的实训教学评价体系完全由实训教师对学生的实际操作行为进行考核,考核形式也较为单一,只局限于对操作技能的考核,应当建立健全实训课程评价体系[24]。李丽等研究发现,就高职院校体育课程评价而言,评价方式缺乏多元性,定量有余而定性不足[25]。

对策方面,周如俊针对目前中等职业学校课程评价体系问题,倡导课程评价方式“多维化”,应用CIPP评价模式摆脱传统的局限于目标的评价模式[26]。具体实践上,巫兴宏等在广州市交通运输职业学校工作过程系统化课程中运用了主体多元、“质”“量”兼顾的“参与式评价(SEVALAG)”模式[27]。国际经验的借鉴上,闫志利等比较了中德应用技术型高校课程体系建设的差异,并提出了河北应用型本科试点高校参考德国科隆应用科技大学物流专业课程评价模式的建议[28]。