专业群视角下基于STEAM理念的模块化教学模式初探

作者: 李婧 王恩军 秦承敏

摘要:专业群建设是我国实现“双高”计划的重要途径,而专业群建设必然带来课程领域的模块化重构,建立与模块化课程相适应的模块化教学模式是我国“双高”计划最终实现的落脚点。借助STEAM课程教学的设计原理,生成基于岗位工作任务的问题情境,通过跨专业群课程知识与技能模块的学习,让学生在实践性小组合作中内化核心知识和技能,设计问题解决方案,并依据职业标准,由企业专家、教师和学生完成学习评价,由此构建一个以培养岗位职业能力为根本,以培养学生职业综合素养为目标的创新性模块化教学模式。

关键词:专业群;STEAM;模块化;教学模式;模块化教学模式

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)11-0032-07

高职教育要实现“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的目标,必须大力提高专业群的育人质量。专业群建设的关键在课程,课程实施的关键在教学,因此,建立与课程结构相适应的教学模式是高职育人目标实现的重要保证。模块化教学模式自其诞生以来就以职业岗位为导向,具有完成专业群组下课程教学使命的基本特质。如何在专业群课程重构的背景下创新模块化教学,是高职人才培养理论和实践中亟待解决的问题之一。

与职业教育发达国家相比,我国高职教育起步较晚。近二十年来,我国高职教育的发展具有很强的政策引领性特征。2019年1月,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》明确提出探索教师分工协作进行模块化教学;同年4月,教育部与财政部联合发布了《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(简称“双高计划”),“双高计划”以建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群为总目标,以打造高水平专业群为重点建设任务[1];同年6月,教育部印发的《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》曾六次提到“模块化教学”。在这一年中,国家连续出台了三份重大文件,明确了从专业群到模块化教学模式的建设路径,尤其是明确提出要“创新模块化教学模式”,对模块化教学的研究已经成为我国实现职业教育改革目标的重要途径。

一、模块化教学研究文献综述

(一)国外研究

国外对模块化教学模式的研究始于上世纪70年代,最早用于职业技术工人培训中,在实践中分化出两种形式:一种为MES(Modules of Employable Skills),即职业技能模块,该方法由国际劳工组织(International Labor Organigation)提出,用于培养发展中国家的技术工人。在MES模式下,教学将职业岗位中所需要的技能分成单项技能或几项技能的组合,并借助系统的方法,将这些技能按照具体工作任务的需要进行组合[2]。另一种为CBE(Competency Based Education),即能力本位教育,该模式以布鲁姆的掌握学习为理论基础,将职业能力作为教学设计的前提、目标和评价的标准,该职业能力包括知识、技能、情感和反馈四个方面,是一种综合的智能能力,每一个模块的设计中都包含这四个方面[3]。

笔者在EBSCO、Springer以Modular/module teaching/instruction进行全库搜索,真正与模块化教学主题相关的文章并不多见。笔者分析认为,MES和CBE教学模式时至今日已经衍生出众多的变体,除了在医学类教学中时有应用,已经看不到当初的影子。同时,由于中西方职业教育在课程设置、教学模式、策略方法等方面存在着诸多差异,我们一时间也很难从中找到合适的借鉴。

(二)国内研究

国内学者对模块化教学研究的较多,在中国知网以“模块+教学模式”为篇名,以总库为检索范围,获得文献850篇。第一篇提及“模块式教学模式”的文章发表于1997年,作者提出依据模块式教学模式的内涵要求重组课程,并通过“一主多辅集成式”思路为老师配课[4],由此拉开了模块化教学在我国职业教育中的序幕。笔者按照时间线索对模块化教学进行了分析,发现我国学者对模块化教学的研究可以划分为以下三个阶段。

1.可行性与内涵探索(1997—2007年)

这一时期正是我国高职教育的萌芽阶段,课程设置和教学模式上高度模仿普通本、专科的做法,许多研究者意识到这个问题,开始探索适合高等职业教育的教学模式,这一时期的研究者提出借用模块化教学模式(MES)突破高职教育课程设置三段式的局限,并探讨了高职教育采用模块化教学模式的可行性[5],随后有学者对模块化教学模式的内涵、优势及实施条件作了进一步说明[6]。在这一阶段也出现了借助国外经验改造国内专业的尝试,如广东科学技术职业学院借用澳大利亚模块化教学模式来改造本校商务英语专业,取得了显著效果[7]。也有学者意识到模块化课程的实施依赖于课程模块化的改造,开始探讨模块化教学模式下的课程观和课程开发的技术路线[8]。

2.从基于岗位技能向基于学科和专业的泛化(2008—2018年)

这一时期的显著特点是模块化教学与个别学科结合时,淡化了其岗位技能的针对性,对模块化的泛化理解导致模块化教学研究局限于学科课程内部知识和技能的模块化,并大量出现在会计、英语、体育、数学、医学等课程的教学设计中,学科教学原有的知识体系按照知识点和技能点的相关度被重新组合成新的模块,教师按照不同学生的需求进行选择性模块重组。同样,模块化教学也出现在汽修、护理、药学、服装等专业课程群的研究中,模块化大多是局限在对现有课程基于内容的相近性和流程性进行教学内容的重组。模块化教学在这十年中严重泛化,已经变成一个普通日常用语,泛指相对独立的一组性质相近或相同的内容的组合。

3.从泛化到回归(2019年至今)

2019年,随着“职教二十条”“双高计划”“教学团队建设方案”的出台,模块化教学模式肩负着培养高质量、高水平、复合型创新人才的重任,对模块化教学模式的研究也从泛化逐渐聚焦到模块化教学在高职人才培养中的“工作过程性、灵活性、科学性和高效性”等特征。这段时期的研究愈发将模块化教学视作教学改革的重要突破,向课堂教学和实习实训回归,重新发现模块化教学中建构主义原理,关注学生的主动学习,关注教学效果,但从专业群视角研究教学模式的文章仍然寥寥无几。

(三)已有研究中存在的误区

1.将模块化教学模式等同于课程设置

笔者认为,在过去十年中,模块化教学模式研究的最大偏差是大多数研究者把模块化教学模式等同于课程模块化或者教学内容的模块化。不可否认,课程模块化是模块化教学的前提条件之一,但是以模块化教学研究为题最后落入对课程设置、实施条件等要素的一番罗列,背离了教学模式研究的基本规范。该类研究常常见于学科教学和专业框架下的研究中,因为无法从严谨的学理上论证模块化教学的构架、实施和应用,最后常常流于泛泛而谈。

2.模块化教学的概念从泛化到异化,亟待新的理论形态出现

上世纪70年代以来,模块化教学模式的概念在过去五十多年的发展中经历了从泛化到异化的嬗变。从最初的岗位职业技能的模块化到今天学科教学中的单元知识与技能的模块化组合,再到模块化教学成为一种方法与其他方法并存,再到专业内课程体系的模块化和相近专业群内课程模块化,模块化教学模式的概念已经严重异化,急需新的研究来梳理模块化教学的多重定义,明确界定模块化教学的理论依据与操作流程,更需要在我国专业群建设研究如火如荼的背景下对模块化教学的应用进行创新研究,突破原有的思维定势,让职教一线的实践者框架清晰、操作有序、评价有据、得心应手,实现职业教育高质量的育人目标。

二、专业群视域下模块化教学的创新性重构

要实现高等职业教育高质量人才培养的目标,模块化教学模式必须在内涵上回归本真,即以能力本位为出发点、以岗位技能模块化为教学内容,并以专业群的视角重新审视模块化教学的实施条件、实施框架和步骤、实施效果等根本性问题,在新的时代背景下实现对模块化教学模式的创新性重构。

(一)专业群模块化教学建构的前提

从专业群的角度看,模块化教学的最终实施依赖于课程群的模块化自由组合、产教融合的深度发展以及“双师型”教师的能力胜任,没有这三个基本条件,模块化教学就会成为空谈。

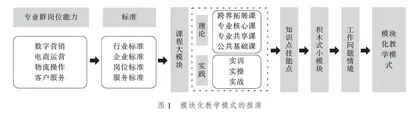

1.专业群课程模块

专业群视角下的课程模块化不同于单科课程内的模块化,也不同于某一专业内课程模块的组合,要求设计者有更广阔的视角,在理清专业群组逻辑的基础上能上达产业链、岗位群,下达某一工作中的问题情境、岗位职责、操作技能,在此基础上统筹专业群内的课程,然后将群内的所有课程进行模块划分,形成公共基础课、专业共享课、专业核心课和跨界拓展课四大模块阵营,再根据专业方向的不同,按照工作场景和工作过程逻辑要求进行模块化组合和应用。课程模块化组建首先依据专业群岗位能力和行业标准形成课程大模块,然后根据课程内的知识点和技能点形成积木式小模块,再根据工作中的问题情境实施模块化教学(见图1)。

2.深度产教融合

模块化教学模式自诞生之日起就具有强烈的职业性和实践性特征,而产教融合、校企合作是实现职业教育目标的重要模式,因此,深度的产教融合是模块化教学模式实施的前提条件。模块化教学内容的确定需要对接真实工作岗位中的行业、岗位标准和真实工作任务,模块化教学的问题情境设计来自工作中的真实问题,如果没有行业、企业专家、教师的参与,模块化教学就会与岗位需求脱节,最后流为简单的模块化方法;模块化教学中技能模块的掌握只有在真实的岗位平台上完成才能更为高效,模块化教学的效果也只有在真实工作情境中完成才更具有客观性和真实性。因此,现代学徒制、校中厂、厂中校的育人平台是模块化教学实施效果的必要保障。

3.模块化教师队伍建设

培养一支理念先进、专业知识深厚、教学理论精深、课程设计与实施能力较强的“双师型”教师队伍是模块化教学实施的另一关键。虽然企业兼职教师为实践课程模块提供了有力的支撑,但其课程设计能力普遍不足,是一个不争的事实。模块化教学实施的一个关键性影响因素在于课程模块化,这是一项系统且繁杂的工作,要求设计者深入行业企业一线了解职业岗位群所涉及的知识、技能是如何在工作过程中相互关联的,还要具备模块化教材编写能力,知道基于怎样的工作情境组合哪些知识模块和技能模块,这些要求无疑对教师提出了极高的挑战。如何建设合理的师资结构,依据教师的专长合理搭配教学团队,如何通过合理的制度支持让教师在企业挂职锻炼,这些都是模块化教学实施中不可回避的问题。

(二)借助STEAM教学设计原理创新模块化教学设计

STEAM是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineer)、艺术(Art)和数学(Mathematics)的首字母,STEAM教育作为培养21世纪创新型人才的主要途径,自奥巴马时代以来已经成为美国的国家战略。STEAM教育的跨学科属性打破了分科课程教学传统的弊端,它摆脱了知识与技能的静默与割裂,强调知识和技能的整合与应用,学习活动以关注现实中的问题为起点,以培养学生的沟通能力、合作能力、审辨式思维能力和创造能力为目标。随着我国产业结构的升级,生产过程去分工化、人才结构去分层化、技能操作高端化程度越来越高[9],我国高职教育要实现中国特色,赶超世界先进水平,就不能满足于培养掌握技术技能的工人,必须培养具有创新能力的高端复合型人才。借助STEAM跨学科创新教育设计原理对传统的模块化教学进行革新与改造,是高职教育人才培养的需要,也是对以往模块化教学从课程观向教学操作实践的一次矫正。

1.从STEAM教学设计到专业群模块化教学

(1)STEAM教学设计。在STEAM设计中(见图2),教学以现实生活中的真实问题为出发点,在确定真实问题的过程中激活学生的先前知识(Prior Knowledge),通过头脑风暴搭建必要的背景知识,学生设计解决问题的方案或模型,学生通过小组合作实施方案创作产品,然后对方案生成的成果进行测试与分析,在测试结果分析的基础上对方案或模型进行反思与改进,最后对整个学习过程进行沟通与分享。