论中世纪城市工艺行会的培训考核体制

作者: 李传文

摘要:作为拥有特权的“法人团体”,中世纪欧洲的城市工艺行会在学徒培养方面具有一系列明确的培训目标及考核标准。行会注重工艺实用性技能的培训,从升级考试和结业考核两方面健全“两级考核制”,形成较为规范的行会培训及考核体制,推进了城市经济发展。行会在行东与学徒之间构成森严的等级关系,其培训考核体制实质上是一种融城市经济与工艺教育为一体的新型的世俗化工艺培养及管理模式,实开近代西方市民职业化教育之先河。

关键词:中世纪;城市工艺行会;学徒制;行东;两级考核制

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)12-0091-06

一、城市工艺行会概况

(一)发端及职能

西方行会组织由来已久。西方学者一般认为行会发展史可上溯至古代罗马时代,认为那时即已出现包括工艺行会在内的各类行会组织,而工艺行会就是工匠的自由组合[1]。中世纪中期(10世纪),封建庄园经济开始形成。此时,在某些大型庄园中聚集许多良工巧匠,他们因生活所迫而为庄园领主制作各类奢华手工制品[2]。与此同时,因城市封建领主不断加强盘削和掠夺,城市市民迫切需要一个能集中组织各种行业活动且能有效保障其权利的行业组织。自十一世纪起,欧洲部分城市开始出现商人行会,从中分化出手工艺行会。

自兹厥后,各类工艺行会组织大量涌现,玻璃器工匠、皮鞋匠、织布工、造船匠等行会已遍布欧洲各主要城市,发挥着促进城市经济发展和社会互助的双重功能。但因深受封建君主的盘剥,行会发展实质上一直伴随着手工艺者持续不断的反封建斗争。因此,工艺行会的建立基础是复杂多样的:有的出于维护自身经济利益并保持其设计、生产、销售等优势地位;有的出于与他地手工艺竞争;有的与其他行会组织建立同盟关系以沟通有无、取长补短;还有因城市领主的胁迫而建立。

工艺行会是拥有特权的“法人团体”。在组织形式上,工艺行会通过会员大会选出会长和若干职员以负责行会日常管理,其内部司法权及财产权不可动摇。工艺行会职能明确,一般表现在两方面:第一,有效规范城市经济秩序和成员的社会行为,平衡同行间的无序竞争状态;第二,维护成员利益,保障成员权利并一致对外,具有社会互助和救济职能。

城市经济和工艺的快速发展促使行会对内反对自由竞争,对外则形成垄断势力;工艺行会制定严格章程,会员在设计、生产和销售产品的过程中讲求机会均等,对生产工具、劳动时间及产品价格等做出统一规定,会员按行会规章从事工艺设计制作与销售活动。此外,行会对会员进行各种工艺技能的培训和考核,从而促进行会自身全面发展。

(二)学徒制——行会实用工艺培训与考核体制

在西方,学徒制是伴随着行会的出现而出现并逐步发展的,因此可追溯到古代埃及、希腊和罗马时代(中国则可上溯至先秦),已具有早期职业教育的雏形。古希腊时期,雅典即有以培养身心和谐发展的公民为宗旨的“和谐教育”等培训活动[3]。逮至中世纪,特别是11世纪,伴随着城市经济的兴起,中世纪行会的工艺培训与管理模式已“作为一种法定制度”而被记载传世[4],学徒制则成为工艺行会发展的重要基础和组成部分。

中世纪有关学徒制的最早记载出现于德国奥格斯堡的城市法(1276年)中。作为一个专用术语,“学徒制”或“学徒制度”一词(The Indentured Apprenticeship)从13世纪前后流行开来。随着行会组织的壮大和职能完善,学徒制度从早先缺乏规范的私人民间性质逐渐过渡到具有公共互助性质的培训体制,开始置于行会的直接控制管理之下。

工艺行会的学徒制是在中世纪后期城市学校教育分化的基础上诞生的。此时,新兴的教育机构——服务于市民阶层子弟的城市大学(如意大利萨莱诺大学)和各种城市学校(各类规模与专业不等的学校)等不断发展,其教育内容日趋专业化,并摆脱早期基督教学校那种浓厚的神学教育色彩。各类城市学校以培养手工艺和商业等人才为要旨,实用性职业教育特色鲜明。受其影响,工艺行会注重与商业经济相关的各种综合性知识和实用性工艺技能的培训,学徒制则成为城市专门化教育的特殊形态和有益补充,在推进中世纪工艺进步和促进城市经济发展方面具有重要影响。

二、工艺行会的培训考核体制

中世纪城市工艺行会的学徒制以培养学徒为己任,具有一系列明确而苛刻的培训目标及考核标准,形成行会系统的培训及考核体制。随着工艺及商业行业竞争的激烈化,行会的实用性技能培训与考核变得更加重要,在推进中世纪城市经济发展方面具有重要影响。

(一)培训资格:对学徒和匠师不断提高的双向标准

中世纪早期,庄园里的手工艺者没有独立的身份且地位低下,新兴工艺行会中的学徒一度由庄园中农奴身份的工匠甄选而出,还包括部分逃亡的农奴及破产的农民,其封建隶属关系紧密,此外还有部分行会工匠的子女及失去父母的孤儿等,这就很难培养出技艺卓越的工匠。

10世纪伊始,城市工艺行会对学徒入学条件的规定逐步走上正轨。此时,最基本的便是对学徒自由民身份的强调和对良好品德的要求。比如,1348年,伦敦制帽业行会便明文规定具有城市自由民子弟身份者方可申请入学[5]。而且具有这种良好品德的学徒还要有“正直诚实的双亲”,如德国工艺行会要求会员必须是合法婚姻出生之人[6],而德国吕贝克木桶匠行会则要求入会培训者须有两个具有一年以上市民权的人作担保[7]。中世纪中期,随着行会规模的扩大,入会定规亦日益增多。如在西欧许多城市工艺行会中,入会的首要资格变成了财产资格。譬如,1360年,德国吕贝克木桶匠行会的入会财产资格为十马克,而毛皮匠行会入会财产资格则为二十二马克[8]。此外,通过入学考试考查报考者是否具有一定的工艺专业技能,亦是学徒入会的重要依据,这样,学徒的前期经历和实践经验变得十分重要。如巴黎铜金属拔丝工匠行会的入会条件是从事10年手工艺的技艺娴熟的学徒,并拥有一定的生产手段方可入会[9]。

然而,不断增多的资格条件也同样施加在行会师傅(亦称“匠师”“工匠”)身上,其益处在于令市民更加信赖行会师傅的工艺技能,也有利于学徒管理并提高培训效率。13世纪的《巴黎羊毛纺织工行会章程》就明文规定:会长与两个或三个、四个……陪审员必须(共同)调查匠师(师傅)是否有充分的财产和知识可招收学徒[10]。

将工匠精湛的技艺知识与学徒良好的身份品性相联系,这是工艺行会招生的显著特色,显然具有进步性。此外,为保证培训质量,工艺行会还对入学学徒的年龄和出生地等作出明确规定,要求学徒为12到18岁之间的单身未婚青少年(尤其是男子),部分行会要求师傅不得招收和培训自己或亲属的子女,而外来学徒——包括外地人及外国人(有的明确排斥犹太人)则一律拒绝入会入学。对此,《赫尔手套工匠公会章程》(1499年)明文规定,违者“罚款20先令”[11]。部分歧视性定规显然不利于行会及城市经济的健全发展。

(二)限定招生名额以提高培养质量

匠师在行会中具有领导特权,享受特权等级待遇和地位,但其招收的学徒与帮工的数量其实并不多。这是因为,为保证质量,工艺行会在招收学徒的数量上严格控制,以品性培养为先,对学徒从招收到入学再到期满考核等各环节加强管理,注重培训质量。14世纪以后,工匠招收学徒的资格不仅与自身在行会中的地位密不可分,而且亦与其可培养指导的学徒人数挂钩,但必须在学徒学习期满和合同废除的情况下才能继续招生[12]。

行会严格限定学徒的数额,亦与匠师的个人工作室,即与家庭作坊式的产品设计及制作方式密不可分。家庭作坊生产具有零散化和小规模的特点,这当然限制了更多的招生,但便于工匠集中指导学徒,全面提高其技艺水平,从而确保培训水平和质量。

面对日益激烈的工艺市场竞争,工艺行会不得不经常调查产品消费者的各种需求,有针对性地指导工匠及其作坊按需生产,来自市场竞争的压力也在客观上限定了匠师作坊的招生规模。限定招生计划和名额可减少学徒就业压力,有利于行会控制工艺品市场价格(但可能会造成垄断后果),当然更利于行会管理,亦符合作为统治者的城市封建领主的意旨。特别是在行情不佳、产品销售不好的年份,控制招生规模显得更有必要。对匠师而言,这样有利于减轻其培养学徒和供应市场的压力,有利于其作坊的经营生产。

当然,还有其他限定性因素。行会甚至担心,若工匠招收学徒人数过多,可能导致“军用品或具有自治性的重要生活资料供应不足”[13]。由于招生人数的不断限定和压缩,行会一度出现师生比例失衡以至同步下降的情势。但在14世纪以后,各城市行会又开始大量吸纳帮工及学徒,招生规模又有扩大之势;行会也对师徒间权责与纠纷等问题作出规定,以明确师徒间的不同职责与义务,在限定招生名额和提高培训质量上并无根本改变。

(三)弹性培训的利与弊

工艺行会规定,师傅应对入会学徒登记造册,明确学徒人数、学制(学习年限)。就学制而言,各行会年限不一,主要依据学徒全面熟练地掌握特定工艺技能所需的必要时间而定。在英国,工艺行会的学徒培训普遍采用七年学制;法国多数情况下为五年左右,间或出现四年、八年到十年不等者;德国年限较短,通常是三年。中世纪早期,行会学徒制度不够规范,招生名额有限,故培训时间普遍较短,多为两三年时间;随着学徒制的规范化及培训管理的系统化,培训学制大幅度延长,可达七八年或更长时间。而且学制一般会与学徒的个人品性、学习能力和技巧掌握程度等要素相挂钩,具有灵活性和弹性。

但是,培训学制若普遍延长,行会便可从中渔利,如某些金银匠工种的学制为八年,甚至长达十二年之久。若学制过长,又易使学徒产生倦怠及应付情绪,特别是对于那些本不需长期学习的工种和技艺更是如此。这样,部分工艺行会就提出了一种变相解决问题的办法:凡有提前结束培训意愿的学徒,缴纳一定数额的钱款即可。这就使行会既减少培训负担又可借机谋利。在苏格兰境内,“在期限很长的地方,一般可以通过缴纳小额罚金将学徒期缩短”[14]。由此导致的直接后果之一便是“师傅们几乎毫无代价地从富有经验的学徒那里得到了雇佣一个熟练工人的实际收益”[15]。不过,这种不正常现象逐渐遭到了其他行会的抵制。行会普遍认为,应从维护行会自身声誉的角度出发,只有确保培训水平与学徒质量,才是行会立足之本。

然而,行会间事实上还存在着一条“潜规则”,那就是,学徒需向师傅提供无偿劳动,这样可抵消在此期间所产生的除学费以外的生活费用。“一个佣工在一定的年限内,约定要在某一个行业为了师傅的利益而劳动,其条件是师傅将教他学习这个行业。”[16]这显然已是一种赤裸裸的剥削行为,而作为免费劳动力的学徒难免因其出错而受罚。在13—14世纪的欧洲行会中,处罚帮工和学徒的案件屡有发生,甚至出现工匠打死学徒的严重事件。

这样,行会实行变相双重的收费体制:学徒既要向自己的师傅(工匠)缴纳培训费用,也要向行会缴纳管理费用。这势必加重学徒的经济负担,使之被迫延长无偿劳动。其延长的学徒期“既是习艺的需求,也是师傅索取授艺报酬之需。”[17]

(四)“两级考核制”——从升级考试到出师考核

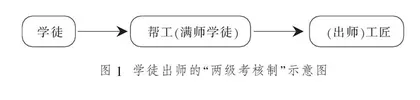

学徒在经历数年甚至十数年的系统培训学习后,其工艺技术多有较大提高,这时,考核便是衡量学徒学习成果的重要手段。考核分为升级考试(由学徒升为帮工)和结业考核(成为出师工匠)两种形式,即“两级考核制”。见图1。

升级考试是检验学徒工艺技能进展的基础和必要环节。在考试时,匠师要求学徒制作一件得意之作(Masterpiece,即“杰作”),并交师傅及行会考评。若经考评合格则再进入更高阶段(等级)——“帮工”阶段的学习。经过帮工阶段的提高,学徒即面临结业考核。结业考核即工匠出师的考核,是学徒就业并加入工艺行会的重要基础和前提。根据行会规定,只有那些经考核合格的学徒才可能成为行会的正式成员,这也是行会培训的重要目标。正式会员才具有独立的从业资格,如设计制作工艺产品、开办工艺作坊、经营工艺店铺等。为此,行会采取特定考核方法,以达成其考核目的和要求。