运用数字教材平台构建小学信息科技“融·乐”课堂的教学策略

作者: 钟春兰

摘 要:随着信息技术的快速发展,数字教材平台已成为教学改革的重要工具。文章运用数字教材平台的优势,结合“融·乐”课堂的理念,提出了基于数字教材平台的教学策略,包括课前自主研学、课堂互动交流、课中指导探究和课后拓展延伸四种教学策略。通过实践应用,验证了这些教学策略能够有效提高学生的学习兴趣、自主学习能力和创新思维能力。

关键词:信息科技;“融·乐”课堂;教学策略

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》的颁布,将信息科技从综合实践活动课程中独立出来,从“信息技术”调整为“信息科技”。如何在小学阶段培养学生的信息素养,激发他们对信息科技的兴趣和热爱,成为教育者需要深入思考的问题。文章旨在探讨如何运用粤教翔云数字教材平台(以下简称“数字教材平台”)构建小学信息科技“融·乐”课堂的教学策略,以期为教育实践提供有益的参考。

一、数字教材平台与“融·乐”课堂概述

(一)数字教材平台

数字教材平台以数字教材为核心,是一种基于互联网技术的多媒体教学资源平台,具有资源丰富、交互性强、更新及时等特点,为全广东省义务教育阶段师生提供优质数字教育资源和教学工具,助力教学流程与教学模式创新。

(二)“融·乐”课堂

“融·乐”课堂是大数据理论支撑下的融合五育、融通技术、融汇四评,展现师生乐研、乐学、乐教、乐动、乐思、乐创生态的课堂教学范式。“融·乐”课堂的关键概念是“融”与“乐”,“融”与“乐”为共生关系,相辅相成,共同促进,即乐由融生,融以乐深,师生研学,其乐融融。“融”体现为三维,即“融合五育、融通技术、融汇四评”,三者分别指向教学目标、教学内容、教学手段和教学评价。在“融·乐”课堂中,学生通过参与、体验、探究和合作等方式,实现知识的自主建构和能力的全面发展。

二、数字教材平台在小学信息科技教学中的优势

数字教材平台作为一种新型的教学工具,具有丰富的多媒体资源、互动性强的特点,能够为小学信息科技教学提供有力的支持。首先,数字教材平台能够提供多样化的学习资源,满足不同学生的学习需求。其次,数字教材平台能够实现师生、生生之间的实时互动,有助于提高学生的参与度和学习效果。最后,数字教材平台的数据分析功能能够帮助教师及时了解学生的学习情况,为教学策略的调整提供依据。

三、基于数字教材平台应用的小学信息科技“融·乐”课堂教学策略

以“融·乐”课堂教学范式为核心,围绕课前自主研学、课堂互动交流、课中指导探究和课后拓展延伸四种教学策略,实施教育技术与学科教学内容深度融合,使教学资源丰富多元、教学手段便捷适宜和学情分析精准高效。借助大数据理论分析学生学习数据,提供因材施教的科学依据。

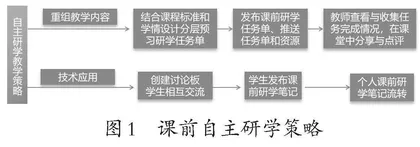

(一)课前自主研学策略

如图1所示,从课程标准与学情出发,以信息科技教学内容为载体,设计分层任务,以问题为导向,以丰富的教学资源为支撑,将部分教学内容前置,引导不同基础的学生开展预习。

策略应用场景描述:课前预习,任务分析。

例:广州市信息技术教科书小学第二册第6课“文本框的插入”课前引入环节。

1. 设计课前研学任务单:教师根据新课程标准和学情,针对本节课教学目标与重难点,以“探寻广州非遗文化”为大单元项目式学习主题,精心设计课前研学任务单,并云分享给学生。

2. 学生登录数字教材平台,了解研学任务。

3. 学生将实践活动的照片和活动记录在教师创建的讨论板中展示。

4. 教师精选讨论板中展示的优秀课前作业,引导学生如何利用信息技术手段,制作出有特色的电子作品作为广州非遗文化的宣传资料,传播优秀的民族文化。

5. 将优秀的课前作业利用数字教材平台“任务中心”的功能分享给学生。

(二)课堂互动交流策略

如图2所示,注重数字教材与其他信息技术的融合,特别关注学习结果的分享,保障与促进了生成性教学,突出教学的个性化建构。这是一种开放的、互动的、动态的、多元的教学形式。这一形式运用技术促进高效地开展课堂生成性资源的采集、筛选、呈现、处理、分享,通过师生的对话与技术的融合,生成鲜活的教学资源,甚至形成新的教学流程,引导学生深度思考。

策略应用场景描述:课中反馈,师生互动。

例:广州市信息技术教科书小学第二册第6课“文本框的插入”课中互动环节:1. 学生观看平台提供的导入视频,了解广州非遗文化;2. 观察教师提供的宣传小报,思考:如何将文字按要求插入宣传小报中?3. 布置课堂研学任务;4. 学生完成研学任务并将作品上传到数字教材平台;5. 教师采集学生的典型范例;6. 展示学生典型作业,教师点评,学生交流;7. 教师运用数字教材平台的教学辅助工具(百宝箱)进行重难点讲授;8. 学生查看数字教材平台的同伴作业,并交流心得。

(三)课中指导探究策略

如图3所示,在课中探究环节,教师借助数字教材平台的添加教学环节功能,在教学重难点处发布多种学习资源,如文档资源、微课资源等,引导不同基础的学生通过正确的学习方式,经历探究过程并在过程中有所发现和创造。同时,教师对学生课中学习结果进行过程性评价,提出可行性建议。

策略应用场景描述:课中指导,过程评价。

例:广州市信息技术教科书小学第二册第6课“文本框的插入”课中探究环节:1. 布置研学任务二:打开“粤语讲古宣传小报”文档,绘制文本框、复制文字材料、粘贴到文本框中,并尝试设置文本框的属性,让文字块更美观;2. 学生使用平台资源——视频二自主研学,完成任务二;3. 小组协作交流,完善作品;4. 学生登录数字教材平台提交任务二;5. 教师借助数字教材平台的教学辅助工具对各小组的作品进行对比分析,指出优点、不足及后续改进方案;6. 布置研学任务三:选择你感兴趣的非遗项目,制作一份宣传小报;7. 学生查看平台展示的宣传小报范例和微视频二,综合应用图片的插入、文本框的使用等技能制作作品;8. 学生打开任务中心,把作品上传到数字教材平台;9. 教师在任务中心的评语管理处对学生作品进行评价,并挑选优秀作品进行班级展示;10. 学生查看任务中心的课堂小结与检测,提交答案。

(四)课后拓展延伸策略

如图4所示,借助数据的深度分析对学生学情进行精准诊断,实施科学、合理的学习任务分层,优化诊断模式,重视学生思维的锻炼,有效提高和改善学生对知识掌握的效率。这是一种具有及时反馈、智能化统计与分析、强交互性功能的教学形式,促使学生练习反馈水平螺旋上升。

策略应用场景描述:课后延伸,助力成长。

例:广州市信息技术教科书小学第二册第6课“文本框的插入”课后拓展延伸环节:1. 教师创建课堂讨论板,学生课后可以在讨论板记录本课学习心得和感悟;2. 通过数字教材平台的任务中心功能,提供更多的“广州非遗文化”资源,让学生感受到传统文化的深厚底蕴和独特魅力,更好地了解和传承优秀传统文化;3. 学生课后可以选择自己感兴趣的非遗文化内容制作成宣传小报,并上传到数字教材平台,分享学习成果。

四、总结与展望

信息科技课程需要学生主动思考,并学会知识迁移,达到学以致用的目的,数字教材平台在这个过程中发挥了非常重要的作用。运用数字教材平台构建小学信息科技“融·乐”课堂的教学策略,从学生的角度出发,采用“创设情境—提出问题—解决问题—拓展延伸”的教学过程,在课堂上使用“课前自主研学”“课堂互动交流”“课中指导探究”“课后拓展延伸”四种教学策略,立足于“融·乐”课堂教学范式,开展跨学科学习,将有生命力的文化知识引入课堂,激活技术的教育潜能,让学生在掌握技术技能的同时,培养学生的综合素质,还能够为传承文化和创新技术做出积极贡献。

参考文献:

[1]袁华,李德虎.数字教材应用的初中数学课堂实践[M].青岛:中国海洋大学出版社,2021.

[2]柯芸芸.以深度学习为导向的信息科技课堂教学策略——以《查找与替换》一课为例[J].中国信息技术教育,2023(14).

[3]周雅楠.课程思政理念下小学信息科技课堂教学策略研究——以“信息与信息技术”一课为例[J].中小学信息技术教育,2023(05).

[4]黄丽仙.核心素养下小学信息科技学科课堂教学策略研究[J].考试周刊,2023(47).