文戏联动,跨学科融合课堂教学案例

作者: 罗银

一、案例背景

习近平总书记提出:“没有中华文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现。”中华文化源远流长,哺育着中华儿女,是人类历史文明进程中一颗璀璨的明珠。其中,珠江口文化作为中华区域特色文化,生生不息,源源发展,在构建“多元一体”的中华民族文化中更添精彩一笔。

“跨学科学习”作为“拓展型学习任务群”之一,旨在引导学生在语文实践活动中,打破学科边界与局限,在综合运用多学科知识解决问题的过程中,提高语言文字运用能力。语文课程中的文化认知不仅是静态的知识学习,而且要让学生有所体验。对此,在语文学科教学中融入粤剧,以探索美育的新途径和新策略,有助于推动学生在文化层面增进学习和理解,在核心素养时代锻造文化自信。

二、案例做法

(一)基于主题意义,分析教材内容,梳理要素

《草船借箭》选自统编版语文教材五年级下册第二单元,单元以“古典名著之旅”为主题,围绕四大名著,根据难度梯度选编了《草船借箭》《景阳冈》两篇精读课文和《猴王出世》《红楼春趣》两篇自读课文,并通过“快乐读书吧”“习作—写读后感”、口语交际“表演课本剧”等形式,以“读”“评”“聊”“演”等任务,从不同角度激发学生阅读名著的兴趣,引导学生在任务进阶、学习中自觉走进传承民族文化、学习古典名著的大门。

《草船借箭》根据古典历史小说《三国演义》相关情节改写,讲述了诸葛亮巧施妙计“借箭”的故事,表现了诸葛亮的神机妙算,才智过人。课文结构清晰,按事情的发展顺序叙述,故事情节紧凑,扣人心弦。文中人物性格鲜明,增添了故事的吸引力,充分体现出我国传统经典作品的艺术魅力。

粤剧是岭南地区珠江口非遗特色文化代表,可以以此文为载体,让学生在学习欣赏、品味语言经典的同时,认识中华传统文化的博大精深,进一步感受粤剧文化的独特魅力,从而增强学生的文化自信。

(二)基于学情,分析学习生长点,制定教学目标

已知:通过先前的学习,此学段的学生语文素养和表达观点、理解文意的能力都有所提升,对运用动作、语言、神态等描写表达人物情感以及体会人物品质的学习方法有基础性的了解。《草船借箭》这篇故事情节生动、人物丰满,学生能够抓住主要情节把握故事主要内容和人物特点,也很乐意丰富、演绎此类故事。此外,全班约有三分之一的学生能够熟练掌握粤语,大部分学生能够听懂粤语。

生长点:梳理文章内容难度不大,但是要将这个耳熟能详的故事文本以“粤剧剧目”的形式做出全新呈现,学生该如何根据“一出好戏”的特质诠释好人物形象,呈现好人物故事?学生在日常生活中接触粤剧并不多,如何将粤曲元素引进语文课堂,激发学生对粤剧的兴趣?教师要多维度为学生铺设“联结”的路径与方法,增强学生的体验感。

结合学生学情及教学内容,将学生学习目标设定为:1. 抓住人物言行的关键语句,揣摩人物内心,丰富人物形象;2. 在展演中深化对人物鲜明特点的感受,体会到粤剧文化的独特魅力。

(三)基于任务群视角,设置教学情境,构建评价任务

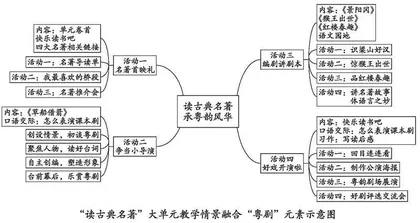

整合单元学习路径和学生认知水平,设置大单元教学情境。(见下页图)

《义务教育语文课程标准(2022年版)》明确提出:义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。第三学段的学生能够学习品味作品语言、欣赏艺术形象,通过诵读、改写、表演等方式,表达自己对感人情境和形象的理解与审美体验;在文学体验活动中涵养健康向上的审美情趣。

本单元在“读古典名著”这个大主题下进行板块式教学设计,以“如何表演课本剧”为线索,巧设活动支架,对教材内容进行了适度微调,以循序渐进的方式增强教与学的整体性,牵引学生畅游古典名著——岭南雅韵之旅。通过设计“观粤剧展演”这一综合实践活动,由“说”到“读”,到“创”“演”,再到“评”,为本单元的学习拓展创设情境,搭建“活动”学习支架,结合粤剧元素,以美育激发学生阅读古典名著的兴趣,增强活动体验,指向本单元人文要素,这也是课文个性化目标。

(四)基于核心素养,整合学习活动,设计教学过程

活动一 创设情景,初谈粤剧

1. 勾连“读古典名著 承粤韵风华”的单元大情境,引出“珠江口文化溯源之粤剧进语文课堂活动”,号召学生积极参与古典名著《三国演义》的粤剧剧目创作。

2. 粤剧知识展示:小组展示手抄报,简洁、准确、生动地介绍一下课前了解到的粤剧知识。

【设计意图】从学生喜闻乐见、内容丰富的粤剧戏曲活动导入,为激发学生的学习兴趣和学习热情做准备。融合学科学习,以实践活动为主线,初步激发学生对“粤剧”这一传统艺术文化的兴趣。

活动二 聚焦人物,读好台词

【研学任务一】角色解读交流会:剧本的主体一般是台词,读好人物语言,需要我们揣摩人物内心,了解人物特点。

1. 同桌共读:聚焦周瑜和诸葛亮的对手戏,抓住能体现人物心理的一组“对话”,分角色,读出人物特点。

抓住周瑜心胸狭隘、用心险恶和诸葛亮顾全大局、胸有成竹的特点。生生互动,根据理解进行对读,落实人物的语气、语调朗读。

2. 横向对比:粤剧课本剧《草船借箭》中的台词演绎与我们的课本有何不同?

(1)出示粤曲片段,了解粤剧“平喉”“子喉”两种主要喉种的唱法。

(2)学习粤剧《草船借箭》同一片段的唱法,和同学相互演读。

教师指导学生循序渐进地感受、演读《草船借箭》粤剧课本剧的粤剧呈现:①学生先用粤语试读台词,梳理唱词。②听音频,学习唱段中的粤剧特色唱法:数白榄、叫头,可以借助五言诗来理解“白榄”的节奏划分,师范唱、生跟唱,感受粤剧特色。③同桌练习,注意粤剧中的音乐、节奏。④全班齐唱,根据人物理解呈现好人物语气。

【设计意图】勾连大单元情境统整教学及语文学习要素,以周瑜、诸葛亮二人的对话为抓手,进一步揣摩人物内心,让学生进一步明确人物形象,为后续学习搭建支架。引入粤曲唱法,通过课本与粤剧两个不同的文本对比,逐步牵引学生进行“唱”的尝试,增强学生对粤剧这一文化知识的认知,激发兴趣。

活动三 自主创编,塑造形象

【研学任务二】角色塑造创作台显微镜:有故事就有人物,要想更生动地表现好人物,我们可以如何为人物添加舞台说明?

1. 着眼神态、动作,感受人物形象:①赞诸葛之笑。②品周瑜之叹。

2. 小组合作,根据“台本”,聚焦第一幕周瑜、诸葛亮的对手戏,添加符合人物特征和故事情节的台词以及动作、神态等舞台说明。小组汇报,评一评创编细节。

【设计意图】在了解人物性格的同时还要增加细节。聚焦人物描写,让学生习得将故事人物变得具体、生动的方法。为练习搭建平台,小组合作创编。以此激发学生的想象,活化语用,为后续的粤剧活动做铺垫。

活动四 台前幕后,乐赏粤剧

1. 粤韵剧场演经典:学生欣赏学校粤剧《草船借箭》展演。

2.“最佳小演员”评选会:

(1)结合舞台表现,谈观“戏”体验。

(2)结合角色认知,选心目中的“最佳小演员”。

【设计意图】从“习”到“创”,再到“演”,循序渐进。在前一个环节习得方法的基础上,通过“演一演、评一评”环节,激发学生对故事文本的兴趣,进一步深化拓展“演”的形式,展现粤剧这一艺术形式传承和发展中特有的生命力,给学生带来独有的审美体验,在领略中华传统文化的独特魅力的同时促教学目标的落实。

三、案例成效

(一)跨学科融合,丰富美育意蕴

新课标指出要“加强课程关联,注重关联”。在教学中,仅仅依靠“阅读与鉴赏”“表达与交流”等语文学习方式,不能全面拓宽语文学习和应用的领域,也不能全面落实美育的学习要求。本课教学以语文学习为主线,融入音乐学科“粤剧”这一文化形式,协同粤剧和语文学科的特点,抓住“剧目”这一共同要素,开展教学活动。这也是对学科知识“如果表演课本剧”这一内容的优化作业设计。通过“唱读”粤剧片段的方式,学生在感受粤剧特点的同时,对人物有了更深层次的了解。将粤剧表演带到语文课堂上来,丰富了学生课堂的体验。观赏之后,学生运用语言进行“再评价”,是对课文内容的二次反馈。

(二)立足核心素养,提升审美内涵

核心素养是语文课程育人价值的体现,本课教学建构真实的语言运用情境,围绕“争当粤韵剧场小导演”这一情景任务,引导学生参与从“古典文学”到“岭南粤韵”这两种不同文化呈现形式的转换。设计“聚焦人物,读好台词”这一环节,让学生关注作者塑造的人物形象,分析人物语言进而促进理解;通过“剧本创编”的学习任务,活化语用,促思维能力提升,发挥“语言运用”的“带头”作用。借《草船借箭》这一经典文本的演绎,提升学生审美情趣。

(三)以实践为主线,构建以生为本的课堂

课堂教学要让言语实践活动在真实的教学情境中发挥应有的作用,本课教学融合语文、音乐、美术等学科元素,从“习”到“创”到“演”,让学生在理解课文内容的基础上进行创意改编,加强任务驱动,通过分工合作、探究、学习、表演去呈现这一节课,转变学生的学习方式。

四、案例探讨

课堂作为育人的主阵地,将区域特色文化引进课堂,结合珠江口地区的文化特色,融合粤剧课本剧这一校本课程,深化语文教学的内涵。跨学科的形式丰富语文教学模式,提升学生的综合素养,让学生深入了解、溯源珠江口地区的文化,增强文化认同感和自豪感。

新课标在课程理念部分厘定了文化教学的具体实施路径“以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体”。所以,在注重跨学科学习的同时要打造真实的学习情境,教师要更加注重学习资源的整合,在教学的过程中要试图挖掘学科的特色以及可以切入的共同点,这样学生才能体会到不同学科之间的融会贯通。