基于ICAP理论的小学语文PBL教学模式设计研究

作者: 陆思颖 潘文清

摘 要:文章以统编版小学语文三年级上册第十课《在牛肚子里旅行》(第二课时)为例,探讨ICAP理论下PBL教学模式应用于小学语文中的教学设计构建。ICAP理论强调个体在认知过程中的主动参与、知识建构和交流互动,与PBL项目式学习理念相契合。《在牛肚子里旅行》(第二课时)这一教学案例中,充分结合课文内容,设计了情境项目任务,引导学生通过小组合作、角色扮演、实践研学等多种方式,主动探索、积极思考,从而达到深入理解课文、提升核心素养的目的。

关键词:ICAP理论;PBL教学模式;小学语文;教学设计

在当前教育改革的大背景下,小学语文教学模式的创新与发展显得尤为重要。基于ICAP理论的小学语文PBL教学模式,作为一种创新的教学模式,不仅注重知识的传授,更强调学生主动学习、参与互动以及实际应用能力的培养。本文以统编版小学语文三年级上册第十课《在牛肚子里旅行》(第二课时)为例,旨在深入探讨这一教学模式的构建与应用,以期为小学语文教学的改革与发展提供有益的参考。

一、相关概念界定

(一)ICAP理论

ICAP理论是由亚利桑那州立大学的季清华(Michelene TH. Chi)教授以“学生学习的认知投入”为视角出发提出的学习方式分类理论,也是一种深度学习理论框架。该理论提出了被动、主动、建构和交互四种学习方式,并指出随着学生参与度越大,学习效果将增大。

(二)PBL教学模式

PBL(Project based Learning)作为一种以生为本的教学模式,强调学生以现实生活中的实际问题作为切入点,通过合作探究解决实际问题,培养其自主探究和团队合作的能力。

二、基于ICAP理论的PBL教学模式

基于ICAP理论的PBL教学模式,是一种强调学生认知参与和互动合作的教学策略。在这种模式下,教师通过巧妙地设计一些促进学生深度参与的项目式活动,引导学生对所学知识产生更深层次地理解。通过项目实践,学生能够在真实的问题情境中积极思考,主动探索,有效提升其解决问题的能力。

三、基于ICAP理论的PBL教学模式设计

(一)教材分析

本研究以《在牛肚子里旅行》(第二课时)为教学内容,基于ICAP理论采用PBL项目式教学方法,通过设计“探索牛肚子的奥秘”的项目任务,引导学生通过团队合作、调查研究、实践探索等方式,深入理解课文内容,培养学生的团队精神、探究精神和创新精神。

1. 新课标视角

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习,进而提高其语文素养和综合能力。因此在本课的教学设计中,教师应引导学生从解决课文问题出发,设计学习任务群,培养学生面对问题时的应变能力和创新思维。

2. 单元视角

本单元语文要素为感受童话丰富的想象;试着自己编童话,写童话。依据统编版小学语文的教材体系,从一年级至六年级,学生的语言表达与应用能力应从基础的字词认知逐步过渡到能够理解复杂句子和段落,表达清晰的思想。因此,教师在本课的教学中,应在基础字词认知的基础上,进一步促进学生的语言理解和表达能力。

3. 文本视角

《在牛肚子里旅行》这篇课文讲述蟋蟀“红头”在牛肚子里惊险的旅行过程,展现了青头和红头的真挚友谊,并向学生介绍了牛的“反刍”现象,课文语言生动,情节有趣,是一篇优秀的儿童科学文艺作品,适合作为儿童科普教育的素材。

(二)学情分析

三年级学生已掌握基础阅读技能,能理解简单科普文章,但对复杂科学现象的理解能力有限。他们处于形象思维向抽象思维过渡的关键期,已具备字词基础和一定阅读能力,但对抽象概念理解尚浅。通过项目式学习,可引导学生主动探索和实践,提升他们对科学知识的掌握和高阶思维能力。

(三)教学目标

根据新课标,本教学设计旨在通过项目式学习(PBL)和ICAP(被动—主动—建构—交互)理论,构建以学生为中心的语文学习环境,引导学生从被动接受知识转向主动建构知识,并通过交互学习深化理解,提升语文核心素养。

1. 文化自信。探究青头帮助红头脱险过程,感悟友谊,学习勇敢的品质。(教学重点)

2. 语言运用。培养阅读理解能力,运用记叙文六要素概括大意;学会用连接词讲清红头旅行过程。(教学难点)

3. 思维能力。掌握科学探究方法,了解“反刍”现象,培养科学思维和探索精神。

4. 审美创造。通过朗读、表演感受童话故事趣味性,激发创造潜能,改编故事,提高审美创造和语言表达能力。

(四)教学手段

1. 多媒体教学。利用PPT、图片、音频、视频等多媒体资源辅助教学,使教学内容更加直观、生动。

2. 实物展示。准备牛胃结构图,帮助学生了解牛的内部结构。准备红头旅行路线图,帮助学生厘清红头的旅行路线。

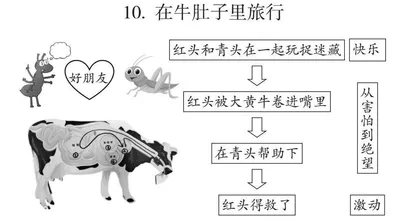

(五)板书设计

板书整体设计遵循逻辑清晰、整洁美观的原则,突出教学重点,帮助学生梳理知识,体会作者表达的情感。

10. 在牛肚子里旅行

(六)教学过程

1. 课前活动

被动阶段(Passive)。引导学生通过阅读课文,初步了解《在牛肚子里旅行》的故事情节和人物形象,形成对故事内容的初步感知。激发学生对故事的好奇心和阅读兴趣,为后续学习奠定情感基础。

2. 课中活动

(1)创设项目与情境引入(PBL引入)

导入新课:情境导入,教师向学生展示情境“红头和青头在玩捉迷藏时,一不小心被大黄牛卷进了嘴里”并让学生代入“红头”角色,变成一只小小的蟋蟀,创设“探索牛肚子里的奥秘”的项目任务,激发学生的探究欲望。

(2)项目实施与问题解决(PBL核心)

①主动学习阶段(Active Learning)。教师将“探索牛肚子奥秘”项目细化逐层递进的子任务,带领学生进行任务式学习。任务一,整体感知课文,学生梳理脉络并提取关键信息;任务二,精读课文并找出故事线索,教师以问题为导向,引导学生分析课文,同时注重朗读教学,体会角色心情;任务三,了解“反刍”现象并感悟友情,通过观看动画视频和展示结构图,帮助学生理解科学现象,并分析角色语言,引导学生珍惜友谊。

②建构学习阶段(Constructive Learning)。教师结合本单元的语文要素,设计任务四:展开想象,改编故事。教师出示事先准备好相关图片,小组选择其中一张图片进行故事改编,分工合作,根据课文,着重改编青头和红头的对话。教师拟定写作要求,并下发写作评价单,要求学生依照写作要求进行故事改编。

③交互学习阶段(Interactive Learning)。各小组成员将所改编的故事进行讨论整合,小组成员在交流中进行生成性产出。并根据故事内容进行情景剧排练,加上适当的动作和表情。教师请小组上台展示并进行组内自评、组间互评和教师总结。通过交互学习,产出新观点,促进学生的最深层理解。

3. 课后活动

(1)任务五:研学考察,加深理解

组织学生前往学校生物园或附近动物园实地考察牛的进食过程,帮助学生更好地理解牛的反刍现象。学生记录观察结果,并拍摄照片或视频作为研究资料。并在研学后根据实地考察的结果,学生在小组内讨论并整理出与项目相关的重要信息和知识点,如牛的消化系统结构、功能、食物消化过程等,进行小组汇报。

(2)项目展示与反思(PBL总结)

项目展示:学生以小组为单位,通过PPT、手抄报或视频等形式展示观察的成果,进行反思总结,分享自己在项目中的经验和教训。反思内容可包括问题解决过程中的困难与挑战、团队合作中的经验与教训、个人成长与收获等。同时,学生对自己的学习收获进行自我评价和小组相互评价。

(七)作业设计

1. 基础性作业:根据要求继续完善故事续写。

2. 提升性作业:以小组为单位,选择一种形式(PPT、手抄报或视频)展示观察的成果,进行反思总结,分享自己的经验和教训。

四、教学评估

(一)过程性评估

在项目实施过程中,过程性评估是确保教学质量和学生学习效果的重要环节。在本课的教学中,将学生学习任务完成情况、小组合作表现、创意与想象力、语言表达与逻辑思维四个方面作为过程性评估的依据,进行自评、小组评和教师评,确保评价主体的多元性和评价结果的科学性。

(二)成果性评估

通过项目展示和反思总结,学生、组员和教师对学生的作品和解决方案进行评价,评估学生的创新能力、实践能力和自主学习能力等。成果性评价分为项目展示评价以及反思总结评价两个方面。项目展示评价从展示内容完整性、创意与想象力、语言表达与逻辑性和展示形式与视觉效果四个方面进行综合评价。反思总结评价根据学生的反思深度与全面性、问题解决能力、团队合作与沟通能力以及个人成长与收获四个维度进行评价。

本研究提出了一种基于ICAP理论的PBL教学模式设计,深刻解读新课标的内涵进行多维教材分析;聚焦小学语文核心素养“文化自信、语言运用、思维能力、审美创造”进行教学目标设计;注重从被动、主动到建构和交互的科学程序设计,依据循证实践的多维多元多层评价设计,探索ICAP理论与PBL项目式学习结合的可能性,以期为小学语文教学模式创新提供有益的借鉴和参考。

参考文献:

[1]盛群力,丁旭.“ICAP学习方式分类学”的循证研究[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2018(02).

[2]柯清超.超越与变革:翻转课堂与项目学习[M].北京:高等教育出版社,2018.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.