“双减”政策下的课堂教学

作者: 梁志荣

“双减”是指全面压减作业总量和时长,减轻学生过重作业负担,要求分类明确作业总量。对于初中学生来说,想要学习好数学需要多练、多思,但是“双减”政策下,数学的作业量明显比以往减少,打破了以往的熟能生巧的学习方法,学生不能仅通过大量的练习来巩固知识点,教师要让学生牢记知识点和课后精简的作业题目以巩固知识。

一、教材分析

“图形的初步知识”使学生进入平面几何的学习。“余角和补角”是“图形的初步知识”的重要组成部分,从线段的概念引出射线的概念进而引入角的概念,在学生认识直角、平角,比较角的大小后,再学习余角、补角的概念及性质。这是实验几何逐渐向证明几何的过渡,为以后证明角的相等作铺垫,也是为培养和发展学生的逻辑思维能力、观察分析能力、演绎归纳能力打基础。

二、教学目标

1. 知识与技能目标:在具体情境中了解余角与补角,理解余角与补角的性质,通过练习掌握其概念及性质,并能运用知识来解决一些简单实际问题;

2. 过程和方法目标:经历观察、探究、操作等过程,发展学生几何概念,培养学生推理能力和表达能力;

3. 情感态度与价值观目标:培养学生乐于探究、合作的习惯,体验探索成功,感受到成功的乐趣,进一步体会“数学就在我的身边”,增强学生用数学知识解决实际问题的意识。

三、教学重点

余角和补角的概念可在教学时运用文字语言、图形语言、符号语言三者结合的训练方法强调概念的本质特征,突出教学重点。

四、教学难点

关于余角和补角的应用,常常需要说理,或综合运用代数知识,特别是用代数的方法来计算角的度数。由于学生缺乏经验,难以灵活应用,是教学中的难点。教师可通过由浅入深、讨论比较、归纳小结等方法及变式训练突破上述难点。

五、教学过程

1. 课前完成“余角和补角”的预习题目

2. 趣味导入——折纸

向学生展示一张长方形纸片,沿一个角折叠后,折痕与长方形的边形成了角的数量,得出这些角有怎样的数量关系。最后介绍这节课学习的内容——“余角和补角”。

3. 得出概念

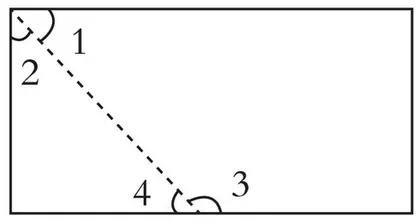

通过折纸活动中角的数量关系可以得出余角的概念:如果两个角的和等于90°,就说这两个角互为余角(简称为两个角互余)。如图,可以说∠1是∠2的余角,或∠2是∠1的余角,或∠1和∠2互余;同理得出补角的概念:如果两个角的和等于180°,就说这两个角互为补角(简称为两个角互补)。如图,可以说∠3是∠4的补角,或∠4是∠3的补角,或∠3和∠4互补。

4. 得出性质

首先,请学生思考:如下图∠BOD=90°,∠1和∠2互余;∠AOC=90°,∠1和∠3互余,那么∠2和∠3有什么关系?

引导学生推理:因为∠1+∠2=90°,所以∠2=90°-∠1;因为∠1+∠3=90°,所以∠3=90°-∠1;所以∠2=∠3,得出同角的余角相等。

在证明等角的余角相等时,给出以下条件:如图,∠1和∠2互余,∠3和∠4互余,假设∠1=∠3,那么∠2=∠4吗?为什么?

仿照上面的推理过程:因为∠1+∠2=90°,所以∠2=90°-∠1;因为∠3+∠4=90°,所以∠4=90°-∠3,又因为∠1=∠3,所以∠2=∠4,所以得出等角的余角相等。

学生通过教师的引导和自己的推理,更容易理解余角的性质:同角或等角的余角相等。因此在学习补角的性质时,学生有了对余角性质的推理经验,在研学案的引领下,引导学生得出补角的性质:同角或等角的补角相等。

5. 练习典型习题,牢记知识点

学好数学的有效方法是学练结合。在本次教学中,笔者主要设计以下典型练习题,让学生及时掌握知识点。

(1)已知∠1=20°,∠2=30°,∠3=60°,∠4=150°,则∠2的余角是___,∠4的补角是___。( )

A. ∠2,∠2 B. ∠3,∠2

C. ∠1,∠2 D. ∠4,∠1

(2)若∠1与∠2互余,∠2与∠3互余,则_____ _____,根据是_____。( )

A. ∠1=∠3, 同角的补角相等

B. ∠2=∠3, 同角的余角相等

C. ∠1=∠3, 同角的余角相等

D. ∠1=∠2, 同角的余角相等

(3)已知∠A与∠B互余,且∠A的度数比∠B度数的3倍还多30°,求∠B的度数。

6. 课后作业

(1)已知∠A=35°,则∠A余角的度数是( )。

A. 55° B. 45°

C. 145° D. 135°

(2)下列说法正确的是( )

A. 一个角的补角一定大于它本身

B. 一个角的余角一定小于它本身

C. 一个钝角减去一个锐角的差一定是一个锐角

D. 一个角的余角一定小于其补角

(3)如图,将一副三角尺按不同的位置摆放,下列方式中∠α与∠β互余的是( )

A. 图① B. 图②

C. 图③ D. 图④

(4)∠α=35°,则∠α的补角为______度。

六、教学效果

1. 活动导入简练

本次课程带领学生以折纸形式进行导入,得出折痕与长方形的边所形成的角的数量,以及角的数量关系,从而让学生知道本次课程主要围绕这几个角进行学习,从而得出互余、互补的概念。而传统的教学导入方法是通过直角三角板得出两个锐角相加等于90°,进而得出互余的概念,互补的概念又要通过其他例子来引导。

2. 推导过程时讲练结合

能够让学生记住知识点最好的方法就是让他们自己做一遍。在本次的性质推理过程中,笔者先推理同角的余角相等,然后与学生一起推理等角的余角相等,从而得出同角或等角的余角相等。通过对余角性质的推理,学生按照这样的推理思路,能够准确快速推导出同角或等角的补角相等。

3. 典型习题分层次

课堂习题分为A、B两个层次,难度有递进关系,引导学生形成明确的解题思路,教师讲解例题,学生通过做题进一步巩固知识点。

4. 优化作业设计

“双减”政策下,作业量控制在20分钟内,要考虑优生、中等生、学困生的作业情况,因此本次作业设计为8道题目,来源于对课本题目的改编、期末考题,以基础题目为主。