“融·乐”课堂教学案例

作者: 屈翠雯

一、教学设计

(一)课标要求分析

在新课标“以语育人,以文化人”的功能指向下,语文学科的核心素养主要包括四大项:语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解。《九月九日忆山东兄弟》是一首耳熟能详的唐诗,古诗词中蕴藏的文化博大精深,寥寥数句中,蕴含丰富的文化内涵,表达诗人内心深沉内敛的情感,诗歌的奥秘深藏于万千情愫中。因此,需要教师拥有一双灵动的慧眼,从品读的景象意境中,理解诗歌深藏的文化内涵,用心设计教学环节,在课堂教学中继承并发扬中华优秀传统文化。

本课,教者通过反复诵读、互文深化、对比联动等教学环节的设计和课堂落实,有侧重地落实核心素养中的语言建构、审美鉴赏及文化传承,并充分利用信息技术手段,如问卷星、成长银行等,实现学情摸查,课后反馈以达到更全、更好的育人效果。

(二)学情分析

加拿大著名教育家基兰·伊根在“认知工具理论”中指出,小学阶段的学生处于“浪漫认知”阶段,现实局限与极限经验、英雄主义联想、惊异感、知识及人文内涵、改换背景是帮助学生进行更好地认知的工具,因此需要适当培养学生关注生活、关注自我,提升对社会、周遭和自我的认知。

本课中,诗人王维身在异乡,在重阳佳节之时思乡怀远的感情,对于没有离开过家人身边的三年级学生来说,这种情感是陌生的,难以感同身受,更谈不上入情入境地朗读、鉴赏。根据课前的问卷星摸查,通过客观可视的大数据,基于本班学情,教师在进行教学设计时,用学生听得懂、能体悟的语言、环节,拉近学生与文本的距离,以便学生能够走进诗词,走近作者。

(三)教学目标

1. 能准确流利地朗读、背诵《九月九日忆山东兄弟》,积累《九日齐山登高》(杜牧)和《重阳席上赋白菊》(白居易),正确书写古诗中“兄、独、异、佳”4个生字。

2. 能借助注释了解诗句的意思,描述诗中的节日情景。

3. 能借助资料,展开想象,感悟古诗的情感。

(四)教学重、难点

1. 借助注释了解诗句的意思,描述诗中的节日情景。

2. 借助资料,展开想象,感悟古诗的情感。

(五)教学过程

1. 复习“佳节”,识习俗,揭诗题

谈话导入,复习《元日》《清明》中的节日习俗,引出单元主题,揭诗题。

2. 学习“佳节”,识诗人,读古诗

(1)通过资料链接,了解诗人,理解诗题。

(2)根据评价标准,自主朗读古诗,读准字音、读通诗句、读好节奏。

(3)学生反馈,教师相机点拨提升,同桌互检互评。

3. 研学“佳节”,明诗意,悟情感

复习古诗词学习方法,根据研学问题进行自主学习、合作学习,全班汇报,相机梳理。

(1)边学边思,联系生活,想象拓展

通过视频、课外古诗词作延伸拓展,深入了解重阳节习俗,认识传统节日民间风俗。

(2)造境渲染,读中体悟,读出诗情

①说话训练,生动描述诗中节日情景。

②造境渲染,反复诵读。初步感悟诗情。

4. 品味“佳节”,对比品读,熟读成诵

(1)《九月九日忆山东兄弟》原文与五言绝句改编版对比,品词酌句,深入感悟诗情。

(2)熟读成诵。

5. 作业布置,课外拓展延伸

(1)必做作业:

背诵《九月九日忆山东兄弟》,并把诗中描绘的节日场景跟父母分享。

(2)选做作业:

在描绘传统节日的古诗中选择一首你喜欢的,制作一份诗配画。

(六)板书设计

九月九日忆山东兄弟

异乡异客

少一人 倍思亲

二、教学反思

古诗作为小学语文教学的重要组成部分,对于现代语言文字构成影响深远,蕴藏着流传古今的文化秘密。在“融·乐”课堂理念下,教者致力于建构富有语文情趣的高效课堂。

(一)目标确立

《九月九日忆山东兄弟》是一首耳熟能详的经典古诗,收录在统编版小学语文三年级下册。为了使古诗教学变得扎实而灵动,加深小学生对古诗内涵的理解,感悟传统文化的魅力。

统编版语文三年级下册第三单元以“中华优秀传统文化”为主题,通过《古诗三首》《纸的发明》《赵州桥》以及《一幅名扬中外的画》4篇课文,从不同侧面展现了中华优秀传统文化的魅力。《古诗三首》作为本单元的第一课,描绘了春节、清明节和重阳节时人们过节时的情景,表现了中华传统节日的民间风俗。本单元还安排了本套教材中首次出现的综合性学习栏目——中华传统节日。因此,引领学生在古诗词中感悟传统文化的魅力,不仅有助于学生深刻感悟中华文化底蕴,坚定文化自信,促进学生文学素养,为后续学习做好铺垫。

课前,教师通过对本诗内容的全面解析,结合问卷星和单元检测对学生学习能力的反馈情况,将教学目标定位在能够准确流利朗读并背诵全诗,能够在注释及资料的辅助下展开联想,充分感悟诗句中隐含的情感。

(二)五育融合

教学的实质是心理图式的深化。儿童自发的心理图式,只能同化文化显性的表层。教师的责任,就是引导学生发现文本的逻辑结构及文化内核,这样才能与作者产生相似、和谐的共振。在本节课中,教师注重对传统文化要素的探寻、品味和感受,努力达到坚持德育为先,提升智育水平,加强体育美育,落实劳动教育,力争在课堂教学这一主阵地实现学生的全面发展,主要体现在以下三个方面:

1. 反复诵读,在体悟诗意中品味语言

情和景是古诗解读必不可少的两方面。一切景语皆情语,所有诗词使用到的意象都是作者用来传递自身当时感受的介质。通过造境,层层递进地进行引读,一吟三唱,通过图片展示热闹的长安城,教师巧妙运用语言触发学生想象,从而实现学生与诗人对话。在古筝、语言的渲染下,让学生身临其境,代入诗人的角色之中——在欢欣热闹的佳节中,在络绎不绝的人群中,孤独行走,一个一个意象得以呈现、叠加,使得学生感同身受,在一遍又一遍地诵读诗句中,既能熟读成诵,又能在品味语言中准确感受诗意。

2. 互文深化,在拓展想象中描绘民俗

学生对重阳节的认识不够丰富,这对于落实本课课后习题“写出了什么样的节日情景”以及本单元的综合性学习会有所影响。因此,借助《重阳席上赋白菊》《九日齐山登高》两首课外古诗词,在互文中深化重阳节的民间习俗,并在教师“诗人一边喝酒一边赏菊一边赋诗,不亦乐乎!”的引导下,学生配乐朗读,在朗读中想象,为接下来的说话练习和入情入境朗读奠定基础。

3. 对比联动,在字斟句酌中品味诗情

古诗词用字简约凝练,讲究韵律节奏,追求意境高远,通过《九月九日忆山东兄弟》原文与改编版的五言绝句进行字斟句酌的品味,对学生来说是一个难点。因此,教师通过搭建学习支架,让学生在“你从哪些字词中能体会诗人的情感”的思考中,发现两首诗在表情达意上的微妙区别。因此,在任务驱动、小组学习、先研后拨的汇报中,我们可以发现学生的潜力是无穷的,能初步赏识古诗,并且从中品味诗情。

(三)教学评一致性

1. 课中评价

反复诵读是串联整节课的重要纽带,通过评价标准前置,在教师清晰的指引、分层推进的教学设计中,学生自由朗读、开火车读、师生及男女对读,并通过自主学习、教师指读点拨、同桌互检互评中落实“读准字音、读通诗句、读好节奏”这一评价标准。

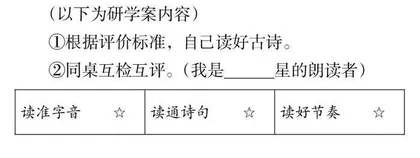

(以下为研学案内容)

①根据评价标准,自己读好古诗。

②同桌互检互评。(我是 星的朗读者)

(以下为课堂实录)

师:请同学们在语文书上标注节奏杠后,根据节奏杠的提示练习朗读,读通诗句,读好节奏

(PPT出示评价标准:读通诗句,读好节奏)当你认为自己能达到标准了,就举手示意,等待老师检查。开始吧!

师:(抽点两人齐读。相机点拨提升:音断气连,尾音适当拖长)——指导的过程中多抽点几个学生,最后一句全班一起读。

师:模仿也是一种学习,看来同学们的学习能力真强!

(去节奏杠)

师:去掉节奏杠之后,还能把节奏读好吗?跟老师对读试试看?模仿也是一种学习,同学们的学习能力真不错!现在再请男女同学对读试试。

师:果然,三人行必有我师。现在请同桌互检互评,看看能得到几颗星。

师:拿了三颗星的同学请举手。非常好!通过朗读,看来这首诗已经开始进入你的心中。

2. 课后评价

对于学生的课堂表现,通过自评、小组评价的形式,及时收集反馈,并通过“企业微信”中的成长银行,反馈给家长,使家长能了解学生的课堂表现和在校情况,给家校共育带来便利。

(四)“融·乐”课堂教学模式的创建

新课标强调自主、合作、探究的学习模式,引导学生注重积累、勤于思考、乐于实践、勇于探索,并充分发挥现代信息技术的支持作用,拓展语文学习空间,提高语文学习能力,并把“审美创造”提炼为语文核心素养,彰显了语文自身的特色,提升了语文课程的品位,丰富了语文课程的内容。

1. 彰显研学后教的课堂特色

课堂上,教者通过教学设计引导,以“诗人是如何表达思乡怀亲之情”作为核心问题,瞄准文本核心价值,实现深度学习,使学生主动走向文本深处,与文本进行持续对话。教师搭建有效的支架,通过读通读顺、理解诗意、品味语言、造境朗读、互文理解、对比联动等环节,以自学、小组学习、组间反馈、教师相机点拨提升为模式贯穿始终。基于语文的学科特色,打通五育并举的壁垒,提升学生的智育水平和审美能力。

2. 探究“融·乐”课堂的实施

课中、课后体现教学评一致性,根据评价的科学有效原则,体现结果评价、过程评价、增值评价和综合评价的统一,学生能清晰知道怎么做、如何做好,教师也能适时了解学生情况,以便调整课堂节奏和相机点拨提升。

此外,因地制宜采取信息技术手段,通过问卷星、评价反馈等客观可视的大数据,对学生的智力因素和非智力因素进行画像,以便开展更有针对性的教学设计以及后教策略选择,落实统编教材的“人文”与“语文要素”双线并轨,在教学中做到核心素养的兼顾与侧重。学生在语文学习实践中,感受、体验、想象……从而拓展格局与视野,提升思维的灵活性、发展的深刻性,实现文化自信和审美创造。