好课堂故事

作者: 陈巧巧

创新是社会进步和发展的动力和源泉。江泽民同志提出:“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。”教师必须不断更新教育观念,努力培养学生的创新意识和创新能力。

《新教材》的一大特色就是“创新教学”。创新,是在原有基础上通过主体性的新的实践。新的组合、新的思考,创设出新的结果的活动过程。在教学实践中,笔者不断摸索和学习,培养学生的创新意识和能力,在一次公开课上,笔者以教师为中心“灌输式”教学法,差点熄灭了学生创新的火花。当时,笔者执教的是广东教育出版社的第一册第5课《在农场里》。

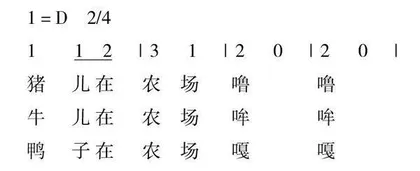

1=D 2/4

1 1 2 |3 1 |2 0 |2 0 |

猪 儿 在 农 场 噜 噜

牛 儿 在 农 场 哞 哞

鸭 子 在 农 场 嘎 嘎

为了培养学生的创新意识和创造能力,笔者设计了一个“小小作词家”的歌词创作环节,让学生根据歌曲改编歌词。学生充分发挥想象,创作歌词非常踊跃,也十分积极回答,达到预期的教学目的。当笔者请到学生小强回答时,他除了改歌词外,还在每个乐句的最后一个四分休止符下面分别增加“哎”“哟”“嘿”等衬词:

1 1 2 |3 1 |2 0 |2 0 |

小 鸡 在 农 场 唧 唧(哎)!

小 狗 在 农 场 汪 汪(哟)!

小 猫 在 农 场 喵 喵(嘿)!

后来,笔者问全班学生:“这样改歌词对不对呀?”很多学生都异口同声地说不对,当时笔者的教学经验尚浅,意识也不够,便说:“这位同学爱动脑筋,但改变了歌曲原来的歌词安排,就不对了。”言下之意,就是批评这个学生的做法。

下课后,笔者和科组的音乐老师共同研究,她们一针见血地向笔者提出,这位学生的歌词创作思路是多么的有创意,多么的独特。衬词的加入给歌曲增添了趣味感和魅力,也没有违背歌曲的创作原则。本来笔者的教学目的就是要体现培养学生的创新能力,事实却恰恰违背了此教学原则。机械刻板的教学手段会抑制学生的创新意识。“教学有法,教无定法,贵在得法”。笔者不应该只局限于原有歌词的创编,小学生能更好地发挥主观能动性,应该给予肯定和指导。细想下来,笔者也认识到,这堂课确实熄灭了学生创新的火花。

后来,在音乐课上,笔者在没有束缚学生思维的情况下,学生创作的兴致更高、欲望就更强。除了引导根据歌曲改编歌词,笔者积极引导学生动脑筋,利用身边的事物来创编歌词。学生经过思考,还把歌词拓展出到了“农场”,他们把各种小乐器也编进歌曲。

1 1 2 |3 1 |2 0 |2 0 |

碰 铃 在 教 室 叮 叮

铃 鼓 在 教 室 铃 铃

学生边唱边敲乐器,不但创作了歌词,还掌握了小乐器的使用,使这首歌更生动有趣。学生充分发挥想象力,达到理想的教学效果。这就是创新,创新就是需要不断地学习与突破。除了引导根据歌曲改编歌词外,笔者还让学生加上自编的律动进行表演,每个学生的主体作用得到了发挥,千姿百态的动作像泉涌一般创造出来,教学过程成了创造过程、学生主动学习过程。笔者还通过启发、暗示、等待等手法,使那些害羞、胆怯的学生逐渐增加信心,积极投入集体的创造之中去,正如德国教育家第斯多惠所说:“教学的艺术,不在于传授知识的本领,而在于鼓励、唤醒、鼓舞。”

虽说教改已深入人心,但根深蒂固的旧教育观念仍然存在。旧教学方法把学生思维僵化了,是对学生智慧的扼杀和个性的摧残。大部分学生顺着教师的思路走,很难发现新的思路,探究新的方法。他们只需听讲、记忆、模仿,这无疑阻碍了人的思维和智力发展,导致学生难以发挥主体性、能动性。这位学生的创新能力和勇于挑战的精神,值得赞扬。

教学应是师生互动、互相沟通、互相启发、互相补充、积极互动、共同发展的过程,教师和学生应互教互学,彼此形成一个真正的“学习共同体”。教学中,我们经常从中发现学生的智慧,因为每个人思维的切入点不同,观察、理解、思维的方式不同。每个学生各有不同的闪光点,教师要善于捕捉“创新的火花”,尊重学生的个性发展。还要善于欣赏、引导、鼓励学生,才能最大限度地调动学生的积极性,挖掘他们的潜能。

上课不是教师的单向付出,而是生命的活动,只有放手让学生去探究,亲身经历探索过程,才能培养学生的创新精神。“人贵在创新”,只有树立创新教育的观念,积极构建以创新教育为目标的教学模式,才能站在时代的前沿,面向未来,担负起培养创造性人才的重任。

作为教师,要想自己的教学、教改上新台阶,就必须总结经验、克服不足、积极探索、锐意进取,走科研改革新路——大胆探索培养学生创造、创新能力的新思路、新路子、新方法,在改革中求生存,在生存中求发展,在发展中求创造,让社会早出人才、快出人才、出好人才,以回应时代的挑战。