教师手势类型对5—6岁儿童叙事表现的影响研究

作者: 吴聪 张肖 王娟

【摘要】本研究考察了教师手势类型对5—6岁儿童叙事表现的影响。研究结果发现:教师的象似性手势和指示性手势有利于儿童故事复述能力的发展;指示性手势有利于儿童浅层故事理解能力的发展,象似性手势有利于儿童深层故事理解能力的发展;节奏性手势对儿童故事复述能力和故事理解能力的发展均未起到促进作用。

【关键词】5—6岁儿童;手势类型;叙事表现

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2024)05-0035-05

叙事又称讲故事,是个体对语言的一种有组织表达。依据叙事的任务类型,叙事表现可分为故事复述和故事理解。手势是与语言功能同步产生并为伴随的口头信息提供外部支持的非语言交流方式。已有研究发现,手势具有认知功能,〔1〕能够通过非语言渠道促进儿童理解语义表征,对儿童的词汇学习、言语表达及记忆能力等方面均存在影响作用。〔2-4〕然而,目前缺乏教师手势类型在儿童故事复述和故事理解中所发挥作用的相关研究。基于此,本研究旨在探索教师的象似性手势、指示性手势、节奏性手势以及无手势四种手势类型在儿童叙事表现中的差异,并据此提出教育建议。

一、研究设计

(一)研究对象

本研究以江苏省镇江市某乡镇公办幼儿园的80名5—6岁儿童作为研究对象,其中男生、女生各40名,所选儿童均智力正常,无语言、听力和认知障碍。

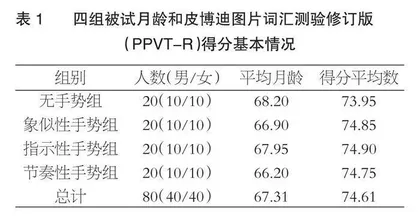

本研究将80名儿童随机分为无手势组、象似性手势组、指示性手势组以及节奏性手势组四组。每组20人,男女生各10人。本研究采用皮博迪图片词汇测验修订版(PPVT-R)检测儿童的一般词汇水平,以平衡组间儿童的语言能力和智力水平。实验前将每组被试的月龄和皮博迪图片词汇测验修订版(PPVT-R)得分进行差异性检验。单因素方差分析结果显示,四组儿童的月龄〔F(3,76)=1.818,p=0.151〕和皮博迪图片词汇测验修订版(PPVT-R)得分〔F(3,76)=0.036,p=0.991〕的差异性检验均不显著(见表1)。

(二)研究方法与材料

本研究使用马库恩和斯韦勒研究中采用的叙事视频文本《在公园的一个下午》作为叙事材料,〔5〕并将其英文原版内容进行中文改写,以贴合中国儿童的倾听习惯。本研究也参考了该研究的叙事视频拍摄模式,即由一位所有被试均不认识的成年女性讲述并录制,讲述者站在电脑一体机右侧,一体机用来呈现与故事内容相对应的部分情节图片作为视觉展示。

拍摄的4组叙事视频所呈现的同一故事的讲述分别伴有象似性手势、指示性手势、节奏性手势或无手势中的一种。在无手势条件下,讲述者面向正前方,双手保持不动。在象似性手势条件下,讲述者会做代表性的手部动作表征所描述的具体物体,如做单手假装戴帽子的动作代表“帽子”这一物体。在指示性手势条件下,讲述者会使用指示性动作以指明相对应的物品或场景,如用手指指向一体机呈现的帽子来代表叙事内容中的“帽子”。在节奏性手势条件下,讲述者会在对应节点有节奏地呈现某种手势,如讲到“帽子”时,讲述者双手有节奏地打开往外翻做摊开状。每一组手势动作所对应的叙事内容节点相同,并且只在关键节点做动作,其他部分均保持双手不动。

本研究采用单因素四水平实验设计考察教师手势类型(象似性手势、指示性手势、节奏性手势、无手势)对5—6岁儿童故事复述能力的影响。采用2(问题层次:浅层问题、深层问题)×4(组别:无手势组、象似性手势组、指示性手势组、节奏性手势组)的混合实验设计探究教师手势类型对5—6岁儿童故事理解能力的影响。

(三)研究程序

进入实验现场前,主试先与被试相互认识,建立熟悉感。正式测试时,在安静的空教室内,主试和被试并排坐在桌子面前,每位被试进行单独测试,平均时长25分钟。

首先,主试邀请被试观看与自己所在组别对应的叙事视频,主试指导语为:“小朋友你好,你喜欢听故事吗?今天我带来了一个有趣的视频,视频里讲了一个故事,请你仔细观看,看完再把这个故事讲给我听好吗?”询问过后,被试观看叙事视频。然后,被试在完成5分钟左右的干扰任务后进行故事复述,主试指导语为“首先,请你告诉我你记得的故事内容”。儿童叙述时,研究者不做任何主观判断,不介入儿童的叙事。最后,被试先后回答浅层问题和深层问题各五项,问题顺序随机。本研究根据王娟等对问题层次的界定与分类确定叙事视频的浅层问题和深层问题。〔6〕浅层问题包括描述性问题和判断性问题,被试无须深入思考,可直接根据叙事内容作答。深层问题包括推理性问题和分析性问题,被试需要根据叙事内容中的关键部分进行思考、推理和分析后作答。

(四)数据测量与处理

1.故事复述的测量及计分方法

本研究根据叙事内容中所描述的35个故事事件列出对应的35个故事清单(见表2),被试每回忆起其中一个故事事件计入1分,直至被试全部讲述完毕。故事复述无负面得分,最高分值为35分。

2.故事理解的测量及计分方法

浅层问题的提问借鉴马库恩和斯韦勒研究中的提问模式,即主试先进行描述性问题提问,回答正确进入下一题,否则进入判断性问题的作答。如被试在描述性问题“妈妈给了萱萱什么让她和弟弟一起玩?”的提问中没有正确作答,那么则进入判断性问题的作答,如“妈妈是拿球给萱萱和弟弟玩?还是拿飞盘给萱萱和弟弟玩?”。正确回答描述性问题得2分,正确回答判断性问题得1分,回答错误无负面得分,浅层问题共5题,最高分值为10分。

深层问题的提问会增加原因追问,以了解被试的思考过程,确保被试是在理解和推理的基础上进行作答而非盲目猜测。若被试的回答并非依据叙事内容思考所得,则不进行计分。深层问题共5题,每题2分,最高分值为10分。

二、研究结果与分析

(一)教师手势类型对5—6岁儿童故事复述能力影响的差异性分析

本研究对四组手势类型下儿童故事复述任务的成绩进行了单因素四水平方差分析。结果表明,教师手势类型对5—6岁儿童故事复述能力的影响有极显著的主效应,F(3,76)=8.76,p<0.001,偏η2=0.257。使用LSD检验的事后两两比较发现,象似性手势组儿童的故事复述成绩明显优于无手势组(p<0.001)和节奏性手势组(p=0.001),指示性手势组成绩也明显优于无手势组(p<0.001)和节奏性手势组(p=0.005),象似性手势组和指示性手势组儿童故事复述的差异性不显著(p=0.585),节奏性手势组和无手势组儿童故事复述成绩差异不显著(p=0.442)。

(二)教师手势类型对5—6岁儿童故事理解能力影响的差异性分析

首先,重复测量方差分析显示,手势组别的主效应显著,F(3,76)=9.795,p<0.001,偏η2=0.211。多重比较显示,象似性手势组儿童故事理解问题回答的成绩显著优于无手势组(p<0.001)和节奏性手势组(p=0.005);象似性手势组和指示性手势组成绩差异不显著(p=0.17)。指示性手势组成绩显著优于无手势组(p=0.005),节奏性手势组和指示性手势组成绩差异不显著(p=0.14),节奏性手势组和无手势组差异不显著(p=0.17)。这表明教师的手势类型影响5—6岁儿童的故事理解能力。其次,问题层次的主效应显著,F(3,76)=177.596,p<0.001,偏η2=0.7。多重比较结果显示,儿童浅层问题回答得分显著高于深层问题回答得分(p<0.001)。这表明问题的难度影响5—6岁儿童的故事理解能力。最后,手势组别和问题层次交互作用显著,F(3,76)=5.865,p=0.001,偏η2=0.188。简单效应分析表明,在浅层问题的回答中,手势组别间的差异显著,F(3,76)=2.916,p=0.04,偏η2=0.103。教师的四种手势类型中,儿童浅层问题回答分数由高到低分别是:指示性手势组>象似性手势组>节奏性手势组>无手势组。其中,指示性手势组分数显著优于无手势组。这表明教师的指示性手势更利于5—6岁儿童浅层故事理解能力的发展。在深层问题回答中,手势组别间的差异显著,F(3,76)=8.203,p<0.001,偏η2=0.245。教师的四种手势类型中,儿童深层问题回答分数由高到低分别是:象似性手势组>指示性手势组>节奏性手势组>无手势组。其中,象似性手势组成绩显著优于无手势组(p<0.001),象似性手势组和节奏性手势组的成绩差异显著(p=0.005)。这说明教师的象似性手势更有利于5—6岁儿童深层故事理解能力的发展。

三、讨论

(一)教师手势类型对5—6岁儿童故事复述能力发展的作用

研究发现,教师的象似性手势和指示性手势都能有效促进5—6岁儿童的故事复述能力,但节奏性手势并未展现出对儿童故事复述能力的促进作用。首先,象似性手势在促进5—6岁儿童故事复述能力上体现出明显优势。这是因为象似性手势能通过为儿童提供视觉动态信息吸引其注意力,同时作为本研究中与叙事文本最具有语义关联的一种,能够为儿童同步呈现视觉信息。〔7〕另外,在实验过程中,象似性手势支持下的儿童在故事复述时会主动产生与叙事视频中讲述者相同的手部动作,边做动作边说出叙事内容。这也表明象似性手势确实能够给儿童带来视觉记忆,并且儿童也能够在大脑中将这一视觉动态主动编码,形成更为精细的记忆痕迹,以便于之后的提取。

其次,教师的指示性手势也能有效提升儿童的故事复述能力。这可能是由于指示性手势可以通过空间指向性动作为儿童提供视觉焦点,形成个体事物的索引,在讲述者和儿童之间建立共同的关注点,使得儿童能够形成与表述内容一致的记忆痕迹,从而更好地记忆叙事内容。〔8〕

最后,教师的节奏性手势并不能有效提升儿童的故事复述能力。然而,已有研究指出节奏性手势可以起到“荧光笔”的作用,〔9〕将被试的注意力吸引到关键词上。产生这一差异可能有两点原因:一是节奏性手势不带有附加语义阐释,会使儿童对叙事内容的关注度不够;二是儿童在熟悉讲述者的重复性动作后便开始忽视这一手部动作,因而不能够支持儿童后续的故事复述和故事理解。〔10〕但在象似性手势和指示性手势的支持下,儿童有机会通过手势附带的语义信息和手势指向的视觉信息在大脑中形成相应的记忆痕迹,从而有利于其后续的叙事表现。研究同样发现,节奏性手势组的儿童并未比无手势组儿童表现得差,所以节奏性手势不会过度分散儿童的注意力。

(二)教师手势类型对5—6岁儿童故事理解能力发展的作用

研究发现,教师的指示性手势更利于儿童浅层故事理解能力的发展,象似性手势则更利于儿童深层故事理解能力的发展,而节奏性手势在儿童故事理解能力发展上没有体现出促进作用。这与故事理解问题的难易程度和不同手势类型所发挥的作用有关。首先,浅层问题大多为描述性或判断性问题,儿童可以根据自己所听到的内容直接判断,无须进行繁杂的信息检索和整合。虽然指示性手势和象似性手势都可以吸引儿童的注意力,但象似性手势所附带的语义信息在浅层问题回答中并不能发挥真正的作用。相较之下,提供空间视觉聚焦的指示性手势却能够直接帮助儿童更好地回答浅层问题,进行浅层故事理解。其次,深层问题大多为推理性问题和分析性问题,需要儿童进行深层次的信息检索和整合。而象似性手势所具备的高语义相关性能够向儿童提供额外的语义信息,以视觉-运动的形式进一步凸显讲述者所表述的内容,〔11〕向儿童呈现更加多维的诠释以及与叙事语义相关的含义补充。因此,象似性手势更能促进儿童深层故事理解能力的发展。

最后,节奏性手势在儿童故事理解中没有发挥任何作用。这可能是由于节奏性手势是强调性的而非表征性的,并不能向儿童提供有助于故事理解的有效信息。因此,节奏性手势并未有效吸引儿童的注意力。此外,也可能是由于儿童对节奏性手势的元认知功能并不敏感。麦克尼尔指出,7岁的儿童才能开始理解节奏性手势所反映的元认知功能,〔12〕而本研究中儿童的平均年龄为6岁左右,他(她)们并不能感受到节奏性手势强调表述内容的功能,因此节奏性手势并不能有效促进儿童的叙事表现。