高校思政课实践教学政策内容与特征研究

作者: 周雯 李晨瑜

[摘 要]政策是教育实践活动的指引与反映,新时代高校思政课建设创新需要从教育政策中汲取动力。随着“大思政课”理念的提出,实践教学的育人价值与地位日益得到提升,已成为高校思政课的必要组成部分。采用政策文本分析法与“工具—主题”分析框架,运用N-Vivo质性分析软件对2005年以来党和国家政策文件中有关实践教学的内容进行梳理,对政策文本的外部特征与内容主题开展综合分析,总结政策趋势特征,厘清未来路向,为新时代高校思政课实践教学的高质量发展提供借鉴。

[关键词]高校思政课;实践教学;政策文本;内容

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2025)02-0061-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.02.009

在学校思想政治理论课(以下除政策名称和直接引语外,均简称“思政课”)教师座谈会上,习近平总书记强调,“要高度重视思政课的实践性,把思政小课堂同社会大课堂结合起来,在理论和实践的结合中,教育引导学生把人生抱负落实到脚踏实地的实际行动中来”[1]。2005年,中共中央宣传部、教育部发布了《关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》,首次明确提出“实践教学”概念,详细阐发其实施要求,要求各高校加强组织管理、完善实践教学规范。实践教学从原本的“建议实施”开始转为“规范化实施”,其理论研究与实践探索快速发展,成为高校思政课必不可少的课程组成部分和教学环节。此后党和国家相继出台一系列关于高校思政课建设的政策文件,对实践教学的管理制度、学时学分、工作体系、实施方式等诸多方面不断加强规范和指引,并将“大思政课”作为高校思政课改革创新的目标指向,令实践教学的创新成为高校思政课改革创新的重要着力点。

从当前研究来看,学界已对高校思政课实践教学的理念内涵、实施方式、教学模式等开展了较为广泛的探讨,但从政策分析视角开展的研究成果尚不多见。关于高校思政课实践教学的政策规定数量并不少,只是大多散见于关于高校思政课建设、高校思想政治工作的各个政策文本之中,缺少系统的、集成化的研究。这些政策是一定时期内政府意图的可视化表现,也是思政课实践教学建设现状的反映与未来的指引,具有相当的权威性与强制性。因此,文章借助N-Vivo质性研究工具,梳理2005年至今党和国家关于高校思政课实践教学的政策规定,对其进行政策外部属性与文本内容的综合分析,探究高校思政课实践教学的核心内容与发展趋势,以期为推进新时代高校思政课实践教学建设提供借鉴。

一、研究设计

主要采用定性与定量分析相结合的方法,选取国家部门的官方政策文件作为样本,遵循“基本特征—内容特征—工具特征”的分析逻辑,对高校思政课实践教学政策文本展开研究。

(一)研究方法与思路

研究主要采用计量分析和文本内容分析的方法。文献计量分析旨在对2005年以来高校思政课实践教学建设政策的文本形式、发文时间与数量、政策主体、政策类型、政策工具等进行统计分析,从政策角度反映高校思政课实践教学建设发展的大致历程。文本内容分析主要借助N-Vivo质性分析软件,将政策文本汇总、梳理、分类、编码后进行质性解读,呈现高校思政课实践教学政策文件的核心主题。在计量分析与内容分析的基础上,构建教育政策工具与高校思政课实践教学建设主题要素的二维分析框架,对高校思政课实践教学政策工具的使用程度和不同主题要素的受重视程度进行量化分析,并进一步剖析高校思政课实践教学政策文本的主要内容与特征趋势。

(二)文本选择

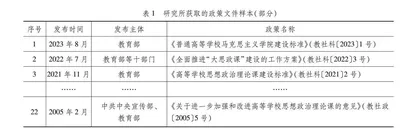

从政策文本的权威性来看,本研究所选取的政策文件均出自中华人民共和国教育部、宣传部等国家部门,文本内容大部分来源于2022年人民出版社出版的《中华人民共和国学校思想政治理论课重要文献选编》,少部分来源于中央人民政府、教育部等部门的官方网站。从政策文本的全面性来看,政策文件是以“实践教学”“社会实践”“实践研修”等为关键词进行组合搜索而获得,包含工作方案、建设标准、规定、通知、意见等多种类型,覆盖高校思政课实践教学建设的各个方面,具有一定的全面性。从政策文本的直接相关性来看,研究对初步检索得到的文件进行了多轮遴选,筛除一些工作性通知与无关文件,如“骨干教师社会实践研修通知”等,以确保政策文本与高校思政课实践教学的内容、主体、制度、路径等方面内容具有直接相关性。依据上述原则性要求,研究最终获取22份关于高校思政课实践教学建设的主要政策文件(如表1所示)。

二、高校思政课实践教学建设的政策文本分析

为明晰高校思政课实践教学相关政策文件的基本情况,对所选取政策样本的基本形式、发文时间与数量、内容文本、政策工具使用情况等展开定性与定量相结合的分析。

(一)政策文本形式分析

如表2所示,在政策文本中,以“意见”“标准”形式出现的政策文件居多,占总数的50%以上。“意见”虽不像法规一样具有强制执行力,但指导性相对较强,内容通常较为灵活宽泛,能够为下级部门与各高校开展实践教学提供原则性与方向性的引导。如2012年教育部等发布的《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》,就在宏观层面上对实践育人理念、实践教学方法、实践教学管理规定等作出指导。“标准”主要包括《普通高等学校马克思主义学院建设标准(2019年、2023年本)》和《高等学校思想政治理论课建设标准》(2011年、2015年、2017年、2021年本)。这些文件对思政课实践教学作出了规范性、量化性、统一性和普适性的要求,有助于统一和规范实践教学的建设,保障教学公平与一致性。例如规定马院需统筹各门课程的实践教学,将实践教学纳入教学计划等,其要求随着实践教学建设的动态发展也不断更新。此外,“通知”“方案”“规定”“要求”等其他多种类型的政策也有出现,可见实践教学已成为高校思政课有关政策文件中的一项重要主题。

(二)政策年度与数量分析

统计发现,2005—2014年的十年间,高校思政课实践教学政策共有5项,而在2015—2023年间,相关政策文件就达到了17项。年均发文数量总体呈现上升趋势,说明国家对高校思政课及其实践教学的重视程度在不断提升。且2015年正值“05方案”强调实践教学以来的十年之际,是一个关键节点,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》,要求“要建设学生真心喜爱、终身受益的高校思政课”[2]。同年,教育部更新了高校思想政治理论课建设标准,并实施《普通高校思想政治理论课建设体系创新计划》,将“坚持理论与实际相结合,注重发挥实践环节的育人功能,创新推动学生实践教学和教师实践研修”作为实施这一计划的基本原则。自此,关于高校思政课实践教学的文件数量迎来了重要增长期,2017年、2019年、2020年的发文数量均达到了3篇。2019年,学校思政课教师座谈会对新时代思政课建设的地位与意义予以高度肯定,对加强思政课的实践性、推动“思政小课堂与社会大课堂相结合”作出指导。后习近平总书记又多次强调与现实相结合的“大思政课”理念。在中央部署下,国家各部门相继在实践教学基地建设、推进“大思政课”建设等方面大量颁布了有关政策文件。

(三)政策文本的内容编码

如表3所示,研究采用开放式编码的方式,通过N-Vivo工具将22份政策文件中涉及实践教学的内容进行梳理和编码,共建立99个参考点。在初步编码的基础上,采用轴心编码的形式对上述参考点进行归纳整合,建立“教学目标”等21项三级节点和9项二级节点,并进一步归纳整合,采用选择性编码的形式对二级节点进行更高层次的联结归类,形成“理念深化”等4个一级节点。

(四)政策文本的“工具—主题”分析

政策文本编码所形成的4个一级节点也可称为政策主题,说明政策文件主要围绕高校思政课实践教学的指导理念、工作体系、运行实施、教师素养展开。基于政策主题,可进一步进行政策工具分析。政策工具是政府实现政策目标的手段与途径[3]。当前国内关于教育政策工具的研究大多采取以下几种分类方法:一是麦克唐奈和艾尔摩尔(Mcdonnell & Elmore)的分类理论,将政策工具分为命令性工具、激励性工具、能力建设工具、系统变革工具、劝告告知工具[4];二是豪利特和拉美什(Howlett & Ramesh)的分类理论,将政策工具分为自愿性工具、混合性工具、强制性工具[5];三是施耐德和英格拉姆(Schneider & Ingram)的分类理论,将政策工具分为权威工具、激励工具、能力建设工具、象征和劝告工具、学习工具[6]。基于本文政策样本的具体内容和教育政策研究的特点,借鉴黄忠敬[7]所采取的教育政策分类理论,将2005年以来我国高校思政课实践教学的政策文件所使用的主要政策工具划分为权威工具、激励性工具、能力建设工具、系统变革工具、劝告/诱导工具(如表4所示)。

将政策主题与政策工具分析相结合,可进行高校思政课实践教学政策的“工具—主题”分析。计量发现,围绕“理念深化”主题,主要使用的是权威工具,频次为14,其次是系统变革工具,频次为5,二者分别约占比63.63%和22.72%。这两种工具的使用旨在以“大思政课”理念为指导,推动构建政府、社会、学校协同联动的实践教学育人共同体,以及推动思政课实践教学与其他育人活动的衔接与融合。在“工作体系”主题中,主要使用的是能力建设工具,频次为17,约占比37.84%,侧重于提高思政课实践教学主管部门及其他相关职能部门的实践育人能力、协调沟通能力;其次是权威工具,频次为9,约占比23.08%;激励工具、系统变革工具、劝告工具则使用较少。“运行实施”主题中,使用最多的是权威工具,频次为16,约占比33.33%,主要目的在于完善高校思政课实践教学的管理制度,并推动制度的落地实施;其次是系统变革工具,频次为12,占比25%;劝告工具使用10次,占比20.83%,主要集中于建议各高校积极推进思政课实践教学方法改革与形式创新;能力建设工具和激励工具使用最少。围绕“教师素养”主题,主要使用的是能力建设工具,频次为12,约占比36.36%,旨在以多种途径提升教师的社会实践能力、实践教学素养;其次是激励工具,频次为7,约占比21.21%,表明党和国家注重运用多种方式调动高校思政课教师开展实践教学的积极性、主动性;劝告工具、权威工具和系统变革工具分别约占比18.18%、15.15%、9.09%。

将政策工具类型统计结果归类可以发现,高校思政课实践教学政策中使用最频繁的政策工具是权威工具、能力建设工具和系统变革工具。权威工具的使用频次最高,共45次,达到总数的32.14%。能力建设工具的使用频次为34,约占总数的24.29%。系统变革工具、劝告工具和激励工具的使用频次与占比则相对较少。同时从政策内容主题维度看,“运行实施”主题中使用政策工具最频繁,其次是“工作体系”主题,“教师素养”和“理念深化”主题使用政策工具的频率相对较低。

三、高校思政课实践教学建设的政策内容解析

高校思政课实践教学相关政策主要围绕“理念深化”“工作体系”“运行实施”“教师素养”四大主题展开,每一主题各有着鲜明的主旨内容、工作目标和具体措施,也反映出自2005年以来我国高校思政课实践教学建设与发展的演进历程。

(一)理念深化:加强目标引领与育人理念指导

马克思主义哲学认为,实践是人的本质和存在方式,也是人认识和改造主客观世界的根本途径。国家对思政课实践教学予以重视和强调,正是因为它对于青年学子成人成才具有重要价值。思政课唯有切实开展实践教学,才能贯彻理论性与实践性的统一,才能引导大学生成为堪当民族复兴重任的时代新人。在有关政策文件中,对思政课实践教学基本理念作出指导与规定的有13份、28个参考点,分别围绕“目标引领”“指导原则”“构建‘大思政课’育人格局”展开。在目标引领方面,强调思政课实践教学具有教学与育人的双重目标。在教学上,推进深化教学改革,提升学生对思政课的参与度与获得感[8];在育人上,“教育引导广大学生在实践中感悟党的创新理论的思想魅力和实践伟力,增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,争做堪当民族复兴重任的时代新人”[9]。在指导原则方面,“要切实改变重理论轻实践、重知识传授轻能力培养的观念”[10],一切活动都需“坚持理论教育与实践养成相结合”[11],“把思政小课堂与社会大课堂相结合,突出实践教学,将生动鲜活的实践引入课堂教学,将课堂设在生产劳动和社会实践一线,全面提升育人效果”[12]。在“大思政课”理念下,思政课实践教学尤其强调向社会场域的拓展和多元主体的参与,以“调动一切育人主体、发掘一切育人资源、形成强大育人合力”[13]为善用“大思政课”之必需条件。新时代以来,许多文件都要求贯彻“大思政”理念,积极拓展思政课建设格局,将思政课实践教学与其他社会实践、育人工作相融合,“推动构建政府、社会、学校协同联动的‘实践育人共同体’”[14]。对思政课实践教学地位、作用、基本原则、工作理念等的相关规定主要来源于党中央领导人关于思政课建设的指导思想,同时也侧重于引导高校思政工作者、思政课教师教育教学理念的深度革新,故较多使用权威工具与系统变革工具,彰显了国家高位推动“大思政课”建设、推进高校思政课实践教学改革创新的定位。