国内高校课程形成性评价研究现状及趋势探讨

作者: 程子轩 黄喜生 乔亚茹

[摘 要]为更全面地反映高校学生学习效果,形成性评价考核方式越来越多地应用于课程教学之中。本研究基于中国知网所载国内高校课程形成性评价相关的文献资料,利用CiteSpace软件绘制可视化知识图谱,从发文量、研究机构及学科分布、研究热点、研究趋势等方面进行梳理和分析。研究表明,国内高校课程形成性评价的实践在早期存在一定的局限性;数字化技术对形成性评价的理论与实践研究影响显著;未来开展的形成性评价应在教育政策、教学改革和教育技术的驱动下,依托数字化技术平台建立更完善的评价体系和更广泛的课程应用。

[关键词]学习效果;高校课程;形成性评价;教学改革;数字化技术平台;教育导向

[中图分类号]G642.3 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2025)02-0149-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.02.021

随着我国高校教学改革的不断深入细化,课程改革不仅专注于教学设计、教学方法、教学模式、教学过程等方面,教学考核和教学反思等也得到不断调整和创新[1]。国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》中提出,建立科学的、符合时代要求的教育评价制度是当下教育改革的重要任务。形成性评价是与传统的终结性评价相对的,主要是指教师在教学过程中不断记录和观察学生的学习过程并给出反馈,以提高学生后续的学习成效所进行的评价过程。形成性评价最初包含6个阶段:自评、专家评价、一对一评价、小组评价、实地评价以及进行中的评价。顾名思义,形成性评价更注重学习的全过程,迎合了当下工程教育专业认证的OBE理念,是一种更加全面、客观的考核方式[2]。

在不断的探索与实践过程中,由于时代变迁、学情差异、教学开展形式不同等因素的影响,学者们提出了不同教育发展时期下的形成性评价指标和方法。笔者利用CiteSpace软件梳理关于国内高校课程形成性评价研究的相关文献,总结形成性评价的相关理论和研究热点,分析研究热点的演化过程,并对未来高校课程形成性评价的研究趋势展开讨论,以期为一线教育工作者和教学研究者进行高校课程评价体系理论创新和高校课程形成性评价实践,提供参考和启示。

一、国内高校课程形成性评价研究概述

形成性评价是对学生学习过程的考核,需要通过多种多样的方式方法获取学生的学习行为作为评价依据。因此,形成性评价的实施对教学环境、技术支撑等方面有特定要求,且国外教学环境和体系与国内差别较大。为使研究结论更具借鉴意义,本研究针对国内课程的形成性评价展开研究。同时,由于中小学教学与高校教学方式和重点存在明显不同,本研究聚焦于高等教育教学方面的研究。

本研究文献资料来源于中国知网(CNKI),构建检索式:篇名“形成性评价”(精确)、“过程性评价”(精确)、“高校”(精确)、“课程考核”(模糊);截止日期为2023年11月。共检索文献556篇,经人工筛选,最终保留552篇文献作为研究数据。为直观展示国内高校形成性评价的研究概况、研究热点和研究趋势,使用CiteSpace软件实现可视化分析。选用文献数据中“题目”“摘要”和“关键词”等内容,时间段为2001—2023年,时间切片为1年,得到研究概况、研究热点及研究趋势等可视化结果。

(一)发文量统计

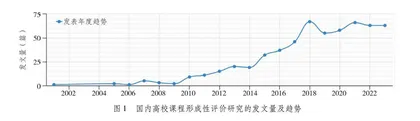

国内关于高校课程形成性评价的相关研究最早发表于2001年,是对大学生体育学习效果展开的过程性评价[3],指出过程性评价的全面性和公平性的重要性。在随后的20年中,形成性评价研究发文量逐年增长,在2018年达到发文量高峰(67篇),近3年发文量持续为60篇以上,如图1所示。其中,以“形成性评价体系”“教学中的应用”和“混合式教学”为主题的研究发文量较高,如图2所示。

从发文量来看,国内高校课程形成性评价研究可以分为初期缓慢发展(2001—2010年)、中期稳步增长(2011—2017年)和爆发期(2018年至今)3个阶段。从研究初期的每年发文量不足10篇,到中期年发文量逐渐增至50篇,再到爆发期年均发文量60篇以上,高校课程形成性评价被越来越多地研究和应用到实际教学当中。研究角度包括理论研究和实践研究。随着新型的混合式教学模式兴起,形成性评价也逐步在新的教学模式下得到应用,并且考核形式更为多样、更加便利。

(二)研究机构及学科分布

对于教育教学相关主题的研究来说,学科分布情况能够说明该主题研究在不同学科领域教学的应用情况,如表1所示。首先,除了教育学相关学者

之外,医学教育相关工作者对形成性评价研究较多,达到17.82%;其次是对外国语和计算机专业的相关研究,均超过10%的占比。关注学科课程特点发现,医学、计算机等学科课程常伴随实际操作环节,有利于在学习过程中实现考核。同时,终结性考核很难全面考核学生的学习成果[4],所以该类型课程采用形成性评价考核方式会使教学效果更好。语言类课程学习注重培养学生听、说、读、写多方面能力,形成性评价在教学过程中能够考核学生的综合性能力,提升学生自主学习意识。

研究机构的分布情况能够说明该主题研究力量的分布情况。如图3所示,在国内高校课程形成性评价研究发文总量前20名的研究机构中,医药类大学有11所,综合类大学有7所,师范类大学有2所,这进一步表明形成性评价在医学相关课程及实验教学中有广泛研究与应用。

二、国内高校课程形成性评价研究热点及演化过程解读

(一)国内高校课程形成性评价研究热点

关键词相当于一篇研究论文主要内容的标签,通过分析关键词能够有效了解文章主题内容。研究利用CiteSpace软件绘制关键词共现知识图谱和关键词聚类知识图谱,间接获得国内高校课程形成性评价研究热点,如图4、图5所示。图4中,除去教学改革、教学评价、高校、教学等基本关

键词,大学英语、医学教育、评价体系、教学质量、雨课堂、实验教学等关键词出现频次较高,一定程度反映出国内高校课程形成性评价的研究热点。在图5的关键词聚类图谱中,选取了关键词包含较多的9个聚类,依次为实验教学、学习评价、大学英语、教学、思政课、教学质量、反馈、信息技术和课堂教学。通过对文章内容、高频词和关键词聚类的总结分析,从形成性研究的理论框架、技术支撑、实践应用、效果反馈等角度归纳出以下4个研究热点。

1.形成性评价体系研究。形成性评价是对学生的学习过程进行记录并予以评价,然而将什么内容作为考核指标暂时没有统一的标准,且不同学科课程间存在差异性,故学者们结合应用课程实际情况对形成性评价体系指标展开研究。因此,国内关于形成性评价体系指标的研究具有课程针对性,以某一门课程或一类课程为例,多采用问卷调查、专家访谈等方法,根据课程教学特点建立多级评价指标。在众多课程中,医学领域课程对形成性评价的研究开展得相对较多。韩丝琪等以医学课程为例,将理论学习、实践性学习和素质能力学习作为主要考核内容,共设立10个一级指标和41个二级指标[5];卜小丽等以社区护理学课程为例,共设立3个一级指标,14个二级指标,19个三级指标[6]。其他学科课程的评价指标与医学课程的评价指标明显不同,如陈卉将英语翻译类课程考核内容增加了翻译项目和科研创新两部分[7];方霞对计算机类课程的评价体系进行研究,课外学习成果纳入评价内容,如计算机等级考试、计算机设计大赛成果等[8]。总体来说,随着研究不断深入,形成性评价体系融合了越来越多的考核内容,评价指标也逐渐细化且兼具课程针对性,使课程评价环节更具公平性和全面性。

2.数字化技术赋能形成性评价研究。形成性评价是对学生学习的全过程进行考核,在学习过程中有哪些考核指标以及如何量化是形成性评价实施的关键。在研究初期,对学生学习过程考核多采用课堂观察、学习反思、测验、访谈等形式[9];随着教学形式的不断丰富,在形成性评价的实施中引入了学生自评、互评等形式[10]。然而在数字化技术推动下,在线课程、智慧教室、移动端学习平台等新兴学习资源逐渐在教学改革中得到应用,同时为形成性评价的实施提供了有效手段。李俊波等借助学习通平台对学生的出勤、课后作业、测验、视频学习等完成情况进行评价,跟踪学生的学习过程[11];杨晨晨等利用雨课堂实现了对学生出勤、师生互动、预习效果、任务完成情况等学习过程的考核,考核方式改革得到了超过90%同学的认可[12]。张国俊等依托慕课开展课程的形成性评价,由系统自动对单元测试、作业、课程讨论等方面进行评价,既能记录学习过程又能节省教师评价的工作量,提高工作效率[13]。总体来说,数字化教育技术学的发展对形成性评价的研究与实践起到了推动作用,在扩大理论方面考核范围的同时,丰富了形成性评价的实施方法。

3.实验实践类课程的形成性评价研究。在实践应用方面,实验实践类课程成为学习评价改革的重点。相比于理论课程,这类课程的考核内容和形式更加单一,改革成效明显。传统的实验类课程考核主要依赖于实验结果和实验报告,然而这些考核内容并不能真实地反映学生实验数据处理情况和报告撰写情况,容易产生抄写报告、修改数据等现象。对实验过程中学生表现出来的学习能力、解决问题能力、团队协助能力等方面也无法进行有效考核。由此可见,对实验实践类课程的学习开展形成性评价能够督促学生重视学习过程,使课程评价更客观更完整。韩绍程等基于云平台教学,对学生实验课程学习全过程进行监督,增强了学生的自主学习意识,提高了教学质量[14]。在实验教学领域,形成性评价分为绝对评价和成长评价两方面。吕念玲等将实验操作评价细化为现场操作和技能成长两部分,更加真实地反映了学生的学习过程[15]。

4.形成性评价的教学效果研究。研究表明,公正全面的考核能促进学生的学习投入[16],形成性评价教学改革的目标并不是单纯提出一种更全面科学的学习评价方法,更重要的是以评促学,通过对学习过程的评价促进学生重视学习过程,达到更好的学习效果。因此,形成性评价的效果与反馈也是学者和教育工作者们研究的热点之一。赵婵娟等认为,形成性评价下的课程学习效果与考试目标、考评方式倾向以及对平时成绩占比的态度有关,建议师生共同参与学习任务,并在学习过程中关注学生的思考[17]。赵云娟等对3个年级的同学在采用形成式评价前和后学习成绩对比,发现形成性评价有助于对学生进行综合评价,有利于学生综合能力的提高[18]。形成性评价能够将教学反馈及时应用到后续的课程教学中,在教学细节中不断探寻优化,以获得更好的教学效果。总体来说,采用形成性评价进行课程学习考核,能够关注学生学习的整个过程,并对学习中遇到的问题及时反馈。研究表明,不管应用了哪种评价体系指标、选用何种实施过程、做了哪些教学设计,都能一定程度地提升教学效果。同时,评价关注的指标不同,对学生最终获得哪方面的能力提升也有所影响。

(二)国内高校课程形成性评价研究演化过程

关键词代表一篇文章的重点内容,能够体现领域研究热点。将关键词与时间线相结合,能够总结出研究热点随时间的变化,进而了解研究领域的发展过程和趋势变化。根据发文量统计结果将研究的演化过程分为3个阶段:研究初期(2001—2010年)、研究增长期(2011—2017年)和研究爆发期(2018年至今)。笔者利用CiteSpace软件绘制国内高校课程形成性评价研究关键词时间线图谱,对研究演化过程进行解读。

国内高校课程形成性评价在其研究初期发展缓慢。在这个阶段,研究主题集中在教学问题探讨和教学改革方面,由于形成性评价的实施与课程自身特点相关,语言类课程和实践类课程更有利于形成性评价考核方式的实施,因此开展形成性评价实践探索的课程门类主要是体育和大学英语。在研究增长期,关于形成性评价的理论研究和实践研究都有所拓展,学习评价、医学教育、实验实践教学、教学评价和反馈等研究逐渐成为研究的重点。在实践研究方面,更多门类课程开始尝试形成性评价,特别是医学相关的课程应用广泛;在理论研究方面,相关学者对形成性评价体系、指标、效果、反馈等内容进行研究,提出了利用课后作业、实验操作、课外学习等多种方式的形成性考核方式方法。到了研究爆发期,结合教育教学发展方向,研究进一步深入到高校教学、课程思政、思政课、教学质量等方面,这些领域的研究深度和广度都在不断扩大。同时,研究开始关注信息技术和翻转课堂等方面,关于课程形成性评价实施的技术和方法的研究热度持续上升。总体来说,国内高校课程形成性评价研究的课程类型呈现出从理论课程研究向实验教学发展;学科方向由集中于大学英语、医学领域课程向多领域多学科课程发展;评价体系逐渐细致、完善;评价形式朝着多元化、数字化、智能化的方向发展。