基于问题链驱动思维深度进阶

作者: 余印

在科学教学中,教师要通过精心设计一系列由浅入深、环环相扣的问题,不断激发学生的好奇心和求知欲。《高架引桥的学问》是基于五年级“简单机械”单元“斜坡的启示”内容的改编课。学习该课前,学生已经知道生活中很多地方用到了斜面,但对于为什么要使用斜面,其中有什么科学原理,缺少认知和思考。该课在高架引桥与斜面之间建立关联,学生通过经历提出猜想、设计实验、收集数据、分析推理、质疑问难等相关活动,在环环相扣的问题链中逐步理解使用斜面的科学原理,实现浅层学习到深度学习的跨越,促进思维深度进阶。

一、聚焦:创设情境,提出核心问题

创设情境是聚焦科学问题的关键步骤。通过巧妙的情境设置,不仅能够吸引学生的注意力,还能让他们在寻找答案的过程中深化理解,提升解决问题的能力。课堂伊始,教师引导学生关注晚高峰交通拥堵的现象,激发了他们的探究欲望,自然而然地引出该课的核心问题。

片段一:情境导入

师:下班路上,交通怎么样?谁来描述一下?

(播放晚高峰交通拥堵的视频。)

生:下班的时候,车来车往,行人缓行,交通很拥堵。

师:为了缓解城市交通压力,高架桥成为一种重要的交通建设方式。(出示图片)这座高架桥预计在年底通车,但是它还缺少一条引桥,让汽车从地面开上高架。你能设计一条引桥让汽车从地面开到桥面吗?

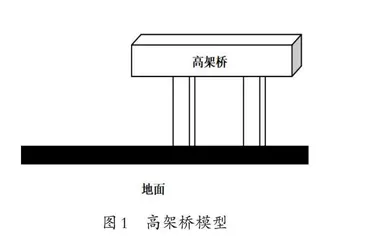

(出示“高架桥模型”板贴,如图1。)

师:谁上台来用纸胶带贴一贴你设计的引桥?

生:我用纸胶带贴了一条比较长的引桥,汽车开上去轻松一点,没那么陡。

生:我用纸胶带贴了一条短一点的引桥,汽车开上去的路程短了。

生:我用纸胶带贴了一条中等长度的引桥,距离适中,也不陡。

生:我用纸胶带贴了一条弯曲的引桥,以前坐车上高速有经过这种旋转上升的引桥。

师:大家设计了不同的引桥让汽车开上高架,它们都是倾斜的,在科学上把它叫作斜面。为什么要设计斜面让汽车开上高架?有什么好处?

生:我认为汽车沿着斜面开上高架,更轻松、省力。

师:这只是我们的猜想。斜面真的能省力吗?我们可以怎么做?

生:我们可以做实验来验证自己的猜想。

教师通过创设交通拥堵的情境,让学生设计不同的引桥,鼓励他们跳出常规思维框架,考虑多种可能的引桥设计方案,如长短不同的直线式引桥、螺旋式引桥等。学生通过讨论提出汽车沿着斜面开上高架更轻松省力的假设,进而思考核心问题“斜面真的能省力吗”。接下来通过科学方法来验证假设,可以培养他们的科学探究精神、批判性思维。

二、探索:设计实验,深度剖析问题

教师要引导学生选择合适的实验方法,亲手搭建实验装置,验证猜想。每一个实验步骤都是对问题本质的深入挖掘,每一次数据记录都向着真理的更深处迈进。在动手动脑中,他们不断答疑解惑。

片段二:选择合适的实验方法

师:你们需要什么材料来做实验?小组讨论一下。

(学生讨论后回答。)

生:我们小组需要小车、塑料长板、若干本科学书来做实验。

生:我们小组有补充,还要加上弹簧测力计,测量沿斜面拉小车的力。

生:我们小组准备用小车、长木板、高木块、弹簧测力计来做实验。

师:下面给大家提供小车、木板、纸盒和弹簧测力计来做实验。它们分别模拟的是什么?你们打算怎么设计实验?小组再次讨论。

(学生讨论后回答。)

生:小车模拟的是汽车,木板模拟的是引桥,纸盒模拟的是高架,弹簧测力计可以用来测力。我们小组准备将木板搭在纸盒上制作斜面,用弹簧测力计沿着斜面拉动小车。

师:只测沿斜面拉小车的力就够了吗?要想知道能不能省力,我们还需要测量什么力对比?

生:平地拉小车的力。

师:沿斜面拉小车,小车从地面到了高架桥上,高度上升了。在平地上拉小车,小车的位置有高度变化吗?

生:在平地拉小车,小车的位置没有高度变化。

师:看来不能测量平地拉小车的力进行对比。想想看,如果没有斜面,小车想到高架上,怎么办?

生:我们可以测量直接提升小车的力去进行对比。

学生以小组讨论的形式交流与协作。在讨论过程中,学生分享各自的想法,倾听他人的观点,共同协商出合适的材料清单,这有助于发展他们的团队协作能力、沟通能力和批判性思维。科学思维强调对问题的全面考虑、对变量的精确控制以及对数据的客观分析。教师通过提问“只测沿斜面拉小车的力就够了吗”,引导学生反思实验设计的完整性,促使他们思考还需要测量什么力去进行对比实验,让他们意识到实验设计要严谨。

片段三:明确规范的实验操作

师:使用弹簧测力计的过程中,我们需要注意些什么?

生:沿斜面匀速拉动小车。

生:弹簧测力计使用前要检查指针是否对齐零刻度线。

生:弹簧测力计与斜面保持平行。

生:用弹簧测力计读数时,视线与它平齐。

生:多测几次取平均值。

师:同学们很善于思考和总结。了解了实验步骤和注意事项,谁愿意到前面当一当小小示范员?现场撘一搭斜面,演示一下实验过程。

(学生上台演示。)

师:你搭斜面的诀窍是什么?和大家分享一下。

生:木板的一端固定了螺丝钉,将凸起的螺丝钉搭在纸盒上,这样搭建的斜面很稳固。

教师让学生分享搭建斜面的诀窍,鼓励他们交流经验和分享技能。这种互动不仅有助于学生相互学习,还能提升他们的成就感和满足感,使他们积极探索更多有效的实验方法,为后续进一步探究问题作铺垫。

片段四:收集并分析实验数据

师:请组长上前领取实验材料,大家按照实验步骤,边探究边完成实验记录单,如图2。小组完成实验后,请将你们的数据填到实验记录单中。

(学生实验,填写实验记录单。)

<G:\K\科学课\2025\1期\2025.1内文\Image\image2_6.png>

图2 实验记录单

师:谁先分享你们的数据?谁想继续分享?

生:我们小组经过实验探究,得出以下数据:直接提升小车用力的平均值是2牛,沿斜面拉小车用力的平均值是1.2牛。

生:我们小组直接提升小车用力的平均值是2牛,沿斜面拉小车用力的平均值是0.7牛。

生:我们小组直接提升小车用力的平均值是2牛,沿斜面拉小车用力的平均值是1.6牛。

师:对比这三组数据,大家发现了什么?

生:斜面能省力。

师:像这样可以帮助我们省力的工具,就是简单机械。继续研究数据,你还有什么发现?

生:有的斜面省力多,有的斜面省力少。

师:怎样的斜面更省力?请数据差距比较大的两个小组带上你们的斜面到讲台上展示一下。大家有什么发现?

生:斜面的省力程度与长度有关,斜面越长越省力。

生:斜面的省力程度与坡度有关,坡度越小越省力。

师:科学要用数据说话。用什么测长度?用什么测坡度?

生:长度用直尺测,坡度用量角器测。

师:我们需要注意些什么?

生:不管是长度还是坡度,测量时都要多测几次取平均值。

生:在测量坡度的时候,由于木板有一定厚度,为了减少误差,我们可以统一规定测量木板底部的边。

师:请组长到前面领取钢尺、量角器、实验记录单。每个小组完成后,将你们的数据填写到黑板上的汇总表格中。为了方便比较,这些数据应该怎么排序?

(各小组按照斜面由短到长给数据排序。)

师:现在数据看着清晰多了,仔细研究,你有什么发现?斜面越来越长,坡度有什么变化?坡度越小,沿斜面拉小车的力又发生了什么变化?

生:我们发现斜面越长,坡度越小。坡度越小,斜面越省力。

问题链中的每个问题都是相互关联、相互支撑的,通过深度剖析“怎样的斜面更省力”这一问题,激发了学生的好奇心和求知欲,促使他们不是仅仅停留在斜面能省力的认知上,而是主动探究斜面省力背后的原理。学生将零散的知识点串联起来,形成系统化的认知结构。通过重新调整斜面长短的顺序,直观地对比不同小组的数据,学生清晰地感受到斜面长度和坡度之间的差异对斜面省力程度的影响,从而意识到收集和分析数据的重要性。

三、研讨:质疑问难,挖掘深层问题

在研讨的环节中,教师要鼓励学生勇于质疑,挖掘深层问题。学生围绕“优化引桥”的主题,提出不同的方式方法。在师生对话中,不仅仅是寻找答案,更是在思维的碰撞中激发灵感。这样的学习过程,不但深化了理解,更培养了发散性思维与解决问题的能力。

片段五:优化引桥

师:现在你能优化这条引桥,让它更省力吗?

(学生上台再优化引桥。)

师:城市空间有限,引桥不能建得太长。针对这个问题,你们想探究什么?

生:在有限的空间里,能否设计省力的斜面让汽车开上高架?

(上台画变形的引桥。)

师:你对笔直的斜面进行了怎样改造?

生:我把笔直的斜面画成一圈一圈的了。

师:为了让同学们看得更直观,老师还带来了立体模型。你们发现变形的斜面有什么优点?想不想我们现场来对笔直的斜面进行变形?木板太坚硬了,弯折它很难。老师带来了纸制长斜面,谁来对它进行变形?

生:变形的斜面很省空间。

生:上台对纸制长斜面进行变形。

师:螺旋式引桥在我国非常多,工程师们为了节省空间,在上海南浦大桥、重庆菜园坝长江大桥、山西云龙山大桥都建造了这样的引桥。

在质疑问难的研讨环节,学生挖掘的深层问题是“在有限的空间,能设计省力的斜面吗”,这对他们有一定的挑战,能激发他们的求知欲望。立体模型能够帮助学生将抽象的结构具象化,使学习内容变得更加生动、易于理解,加深他们对“变形的斜面”的理解和记忆。

四、拓展:回归生活,解决实际问题

科学探究的最终目标是将所学知识回归生活,培养学生解决实际问题的能力。斜面不仅仅应用在引桥上,许多生活场景里都蕴含着待解的斜面谜题。在多样化的拓展活动中,学生不只是知识的学习者,更是生活的亲历者。每一个问题,每一次实践,都让他们更贴近真实,更懂得如何运用所学知识解决实际问题。

片段六:应用拓展

师:斜面和它的变形不光用在引桥里,生活中还有哪些地方用到了斜面?

生:我们家开车去超市停车场时就走的是螺旋式通道。

生:在搬家的时候,工人会搭建斜面来搬沙发等一些重的物品。

师:这儿还有一些图片,你找到斜面或它的变形了吗?它们分别起到什么作用?

生:我发现无障碍通道可以让残疾人省力地上楼。

生:我发现盘山公路可以让我们省力地上山。

生:我发现工人在搬运货物时可以省力。

生:我发现螺丝钉上的螺纹可以让我们省力地安装。

师:最后一幅图中的两个螺丝钉有什么不同?到底哪个更省力呢?

生:一个螺纹密,一个螺纹疏。

生:我猜测螺纹密的更省力。

生:我猜测螺纹疏的更省力。

师:这只是你们的猜测,怎么才能比较呢?刚刚我们把笔直的斜面一圈圈卷成螺旋,反过来我们也可以把螺旋怎么样?