《升旗的方法》教学实录与评析

作者: 张秀杰 顾长明

《升旗的方法》是五年级“简单机械”单元的第三课,主要围绕“滑轮的结构及作用”展开学习。学生在二年级时运用过工具,拧过螺丝、做过小板凳,但是对于简单机械是否省力认识不足,在该单元的《撬重物的窍门》《拧螺丝的学问》两课中他们了解了简单机械的原理,认识了杠杆的作用及省力与费力杠杆,通过活动意识到拧螺丝的工具就是一种变形的省力杠杆,这为滑轮知识的学习做了铺垫。该课的教学设计基于“做思共生”的教育理念,倡导学生在动手动脑和亲身体验中学科学,在“做”与“思”的过程中不断提升科学探究的能力。教师通过生活中的升国旗现象引发学生思考,引导他们通过有结构的材料探究动滑轮、定滑轮能否改变用力的方向以及是否省力,并在一系列“做”与“思”的过程中探究滑轮的性质。

一、观察旗杆顶端滑轮

师:同学们,你们当过升旗手吗?(出示升旗视频)观看升旗视频,看看国旗是怎样升上去的?

生:在旗杆的顶端有一个滑轮,我们通过绳子将国旗拉上去。

师:我们发现升国旗时滑轮起到了非常大的作用。滑轮是如何使用的呢?它有哪些性质呢?通过这节课的探究我们一起去寻找答案。组内观察讨论交流滑轮的结构特点。

(学生分组观察讨论交流,教师引导他们重点观察滑轮的挂钩和滑轮的槽沟,为下面的实验操作奠定基础。)

生:滑轮的中间有一个轴,滑轮可以围绕这个轴转动。

生:中间旋转的圆轮四周是凹陷的,这样可以避免绳子在里面脱落。

生:滑轮的两端有钩子,可以悬挂重物或者固定滑轮。

师:滑轮槽沟供线绳环绕,挂钩用来挂重物或固定滑轮,滑轮轴可以让轮子自由转动。

评析:教师通过播放升旗视频,让学生直观地认识到旗杆顶端的滑轮装置,并在不断的追问下,引导他们有目的地观察,为接下来学习滑轮的结构与功能埋下伏笔。学生观察滑轮的结构特点,并对结构的作用作出猜测,在明确结构的基础上,为研究定滑轮和动滑轮的性质做好铺垫。

二、探究滑轮是否改变力的方向

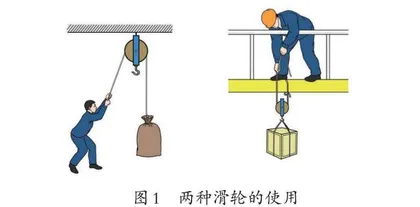

师:观察下面的图片(如图1),两种使用滑轮的情形有什么不同?

(让学生结合两幅图片,描述使用滑轮的异同,观察滑轮和重物位置的变化,分析物体运动及用力的方向。)

生:第一幅图中的绳子穿过滑轮,绳子的一端固定重物,工人用力拉绳子的另一端,重物就被提起来了。

师:提升重物的过程中,滑轮的位置动了吗?

生:没有动。

师:生活中,我们提升重物用力的方向是怎样的?

生:向上。

师:第一幅图中将重物提上去的用力方向是怎样的?

生:向下。

师:像第一幅图这样,滑轮的位置不随重物的移动而移动的滑轮叫作定滑轮。

(继续引导学生分析第二幅图的动滑轮,略。)

师:请同学们总结一下两种滑轮是否改变力的方向?

生:定滑轮可以改变用力的方向,动滑轮不能改变用力的方向。

评析:教师引导学生分析定滑轮和动滑轮的结构和连接方式,直接指向接下来其是否省力的探究,提高了实验的操作性和流畅性。教师让学生动脑在前,动手在后,为接下来的动手操作埋下伏笔。

三、探究滑轮是否省力

1.探究定滑轮是否省力

师:滑轮作为简单机械的一种,在给我们工作提供便利的同时能否省力呢?如果要研究定滑轮是否省力,你打算怎么做呢?请同学们小组讨论交流,制订实验方案。

(学生分组讨论交流实验方案。)

生:我们组讨论交流的结果是首先组装一个定滑轮,然后利用定滑轮提升物体,通过比较物体本身的重力和利用滑轮来提升这个物体所用的拉力大小来判断定滑轮是否省力。如果拉力大于重力,则说明定滑轮费力;如果拉力等于重力,则说明既不省力也不费力;如果拉力小于重力,则说明定滑轮省力。

师:你们打算通过实验得到几组数据来得出结论?

生:最少3次。因为在实验的过程中可能存在误差,为了实验数据的准确性,所以要至少测3次取平均值。

师:在这个实验过程中,我们利用什么来测量物体的重力和使用滑轮提升物体所用的拉力?

生:弹簧测力计。

师:在使用弹簧测力计的过程中要注意什么?

生:让指针对准“0”刻度线,读数时要注意视线与刻度齐平。

生:匀速直线拉动弹簧测力计,否则测量的数据不准确。

评析:在动手探究定滑轮是否省力之前,先思考实验器材的使用方法以及实验数据的采集等,为下面的探究做准备。

师:动手实验之前,我们来认识一下实验器材:铁架台、滑轮、钩码、弹簧测力计、棉线、剪刀。钩码有三种规格,分别是0.5牛、1牛和2牛,请同学们在实验过程中合理选取器材,小组合作一起实验并完成实验报告。

(学生分组探究,教师巡视指导。)

师:同学们,实验做完了,谁来汇报一下你们小组的结果?

生:我们组的猜测是利用定滑轮提升物体能够省力。首先将滑轮固定在铁架台上,组装一个定滑轮,并用它分别提取三种规格的钩码,测得的拉力分别是0.5牛、1牛和2牛。通过分析实验数据,我们得出利用定滑轮提升物体不省力也不费力。

师:还有同学补充吗?

生:我们组通过实验发现定滑轮虽然不能省力,但是可以改变用力的方向。

师:通过以上学习,谁来说一说国旗是怎么升上去的?

生:在旗杆的顶端有一个定滑轮,国旗就是利用定滑轮升上去的。

评析:有效的探究离不开有结构的材料。在探究定滑轮是否省力的过程中,教师为学生提供了三种规格的钩码,避免了他们在增加和减少钩码的过程中产生的操作失误,提高了他们动手操作的效率。

2.探究动滑轮是否省力

师:我们通过实验研究了定滑轮的性质,接下来我们一起来研究动滑轮的性质,我们要怎么操作呢?小组讨论交流,设计实验方案。

生:我们组打算首先组装一个动滑轮,然后利用它来提升重物,比较重物的重力和利用动滑轮提升时所用的拉力大小,如果拉力大于重力则费力,如果拉力等于重力则不省力也不费力,如果拉力小于重力则省力。

师:同学们,滑轮本身有重力吗?在本实验中比较拉力和重力大小的时候,是否需要将滑轮和重物一起测出重力呢?

生:我们比较拉力和重力的时候,要测量动滑轮和钩码的总重力,因为利用动滑轮提升重物时,动滑轮和重物固定在一起,动滑轮也被提升了。

师:请选取合适的器材,小组合作实验,并完成实验报告。

(学生分组探究,教师巡视指导。)

师:哪组来汇报一下,你们发现了什么?

生:我们组首先测量了滑轮和钩码的重力为0.6牛、1.1牛和2.1牛,利用动滑轮提升时测得的拉力分别是0.3牛、0.6牛和1牛。通过以上数据分析,我们发现动滑轮能够省力。

师:谁还有补充?

生:我们发现动滑轮可以省力,大约能省一半的力。

生:我们发现动滑轮能省力,但是不能改变用力的方向。

师:是的,动滑轮可以省力,但是不能改变用力的方向。同学们,如果我既想省力,又想改变用力的方向,应该怎么设计呢?

生:可以用一个定滑轮和一个动滑轮来实现。

师:怎样连接呢?小组内交流并试着画一画设计图。

评析:学生在研究定滑轮性质的基础上设计动滑轮实验,对于他们而言,研究动滑轮的实验操作具有一定的复杂性,这里包含动滑轮的组装,棉线的固定及缠绕,拉力、重力的测量以及数据的采集对比分析。教师在引导学生制订实验方案的过程中提示滑轮也是有重量的,让他们意识到实验操作及数据采集的准确性离不开实验方案细节的设计。

四、拓展运用

师:在生活中,滑轮通常是以滑轮组的形式使用的。同学们想一想,生活中哪些地方使用到了滑轮组呢?

生:工地的塔吊上使用了滑轮组来吊取重物。

生:港口吊取集装箱用到了滑轮组。

生:我在科技馆用过滑轮组把自己拉上去。

师:滑轮组在生活中运用十分广泛,下面我们通过一个视频来看看风力发电机是如何使用滑轮组完成安装的。

(学生观看视频。)

师:这节课快要结束了,你们有哪些收获呢?

生:我知道了国旗是通过滑轮升上去的。

生:我知道了滑轮的使用方法,定滑轮可以改变用力方向,但是不能省力;动滑轮不可以改变用力方向,但是可以省力。

生:我知道了滑轮组既可以省力,又能改变用力方向。

师:同学们在这节课收获真大。滑轮也是一种简单机械,它的工作原理和杠杆是一样的,你能找出滑轮的支点以及动力臂和阻力臂吗?我们今后将进一步开展对滑轮的研究,欢迎大家课后与老师和同学交流探讨。

总评

该课教学中,教师引导学生共同经历发现问题、提出问题、分析问题和解决问题,体现了“问题导向”是“做思共生”课堂的核心,教学设计体现了以下四个特点。

一是在升旗的情境中引发探究的问题。学生通过视频观察到旗杆顶端有一个滑轮,进而继续探究滑轮的结构、滑轮的使用方法以及是否省力,在升旗的情境中引发问题更容易让学生进入理性探究的状态。

二是基于滑轮在生活中的使用提出探究的问题。从滑轮在生活中的运用入手开始探究,学生在了解了滑轮结构的前提下,通过了解定滑轮和动滑轮的连接方式,意识到定滑轮可以改变用力方向,而动滑轮不可以改变用力方向,在此基础上探究定滑轮和动滑轮能否省力,这是该课探究的重点和难点。整节课的教学设计通过创设不同的“做”与“思”的情境,调动了学生探究滑轮的兴趣和内在需求。

三是通过有结构的实验材料导引问题。实验室使用的钩码通常是0.5牛,学生要频繁增减钩码来控制重物的重量,该课中教师提供的是定量的三种规格的钩码,有结构的材料便于学生实验探究操作且在过程中发现并提出问题。

四是通过有效的“做”和“思”来解决问题。在探究滑轮结构的过程中,教师直接提供滑轮让学生观察交流,从而调动他们对滑轮结构与功能的思考,先观察后思考使他们的“思”更加高效;在制订探究动滑轮和定滑轮是否省力的实验方案时,教师引导学生针对实验环节进行充分的预设与思考,先动脑后动手,先思后做使他们“做”得更科学、更流畅。

(作者:张秀杰,执教,江苏省连云港师专第一附属小学;顾长明,评析,江苏省连云港市教育局研究室。)