《发现变化中的新物质》深度教学实践

作者: 张秀瑜

科学课堂要以学生为本,融合多学科知识,强调在真实情境中开展探究式学习,实现深度教学,寻求教学价值和教学目标达成的深度、知识处理与知识理解的深度、学习过程与学习方式的深度。在科学课堂中如何才能呈现出深度教学?现以《发现变化中的新物质》一课为例进行分析。

一、依据课程标准,科学定位教学目标

教师在备课时要以课程标准的四大核心素养为依据,整合教材中涉及的探究活动和实验,科学定位教学目标。

在小学阶段,关于化学的知识不多,专门关于化学变化的内容更少。对应课程标准“物质的变化与化学反应”,小学的学习内容以物体的“三态”变化、物体的溶解和溶液为主,关于化学变化只要求“知道有些物体发生了变化,构成物体的物质也发生了变化”,如纸的燃烧、铁生锈等现象。5~6年级相应的学业要求是:①能举例说明有些物质发生变化时产生了新物质,有些则没有;②能寻找证据解释和判断物体发生变化时,其构成物质是否改变。教师要以课程标准为准绳,准确把握教材和学情,找到合适的突破口,可将《发现变化中的新物质》一课的目标调整为解释和判断物体发生变化时是否发现有新物质产生。这样修改符合5~6年级学生的学习特点,也符合课程标准提出的“建立证据与解释之间的关系并提出合理见解”的科学思维目标。

在实施教学的过程中,学生知道蜡烛的燃烧产物有二氧化碳、一氧化碳、水、炭等,由于比较复杂的原因,还会形成水雾(或者小水珠)和烟雾(有白烟和黑烟),同时能观察到固态蜡变成液态蜡流出来,然后很快又凝结成固态的蜡等。“蜡烛的燃烧”对于观察物理变化和化学变化的现象是一个很好的素材,对于小学生的认识水平来说,是比较容易达到的高度。因此,教师把科学观念目标定位为寻找到1~2种能证明蜡烛燃烧产生了新物质的证据。

二、精心整合教材,让课程内容结构化

课程内容结构化目的在于体现学习内容之间的关联,使学生更好地理解学科的基本原理,促进其掌握学习内容和发展相关能力。教师可深入研究教材,从大单元角度分析整合教材,合理地安排教学内容,挖掘教材中的核心内容和关键点,引导学生明确为什么研究、怎样研究和研究了什么。

1.教材内容结构化

该单元的7课可分为3个部分。第1课,从学生身边熟悉的“厨房里物质与变化”现象开始研究,初步认识哪些变化就是产生了新物质,感受化学变化就在身边,培养他们对研究化学变化的兴趣。第2~4课,通过一步一步分解化学变化中的显著特征,即产生气体、生成新物质、生成沉淀物等易于观察到的现象,循序渐进地引导学生通过伴随发光、发热、变色与生成沉淀物、产生气体等现象去分辨怎样的变化才是产生了新物质的变化,区别物理变化和化学变化。第5~7课观察身边的化学变化,涉及的活动有观察探究矿石、宝石、煤、石油等的形成;探究食物吃进人体内经过化学变化转变成人体成长需要的营养物质;研讨生活中物体的化学变化;从不同角度认识化学变化与人类生存、生活的紧密联系,感受科学的神奇。

2.教学活动结构化

鉴于实验内容丰富,实施难度较大,教师对教材进行了重组。第1课专注于“蜡烛燃烧产生新物质”的探究,第2课则深入探讨“加热白砂糖产生新物质”,引出核心问题“通过实验发现新物质是怎么产生的”,这样的安排不仅使每节课的主题更加明确,也便于学生集中精力深入探究,深入理解物质变化的过程,并通过钢铁生锈、用面粉烘制面包等现象,认识到生活中处处存在着物质变化。两节课按照“问题—设计—实验—交流—应用”的流程教学,课程设计呈现结构化,有助于学生更好地进行深度探究。

结构化设计探究活动的目的是使学生了解所学内容之间的关联,从中体会、掌握核心概念(或基本观念),并在后续学习中反复运用和强化这些概念。

三、优化教学过程,引发学生深度思考

课堂实践中,教师要把握教学的深度与广度,明确为什么教、教什么、教到什么程度和怎样教,思考如何引发学生深度思考。

1.设置递进的问题

适当的递进问题能引起学生对探究活动的深度思考,发展他们的科学思维,从而建构概念。在科学课中,教师可以设置一个核心问题,然后将其分解成若干个具有递进关系的子问题逐步解决,引发学生的深度思考,实现深度教学。该课聚焦的核心问题是“通过实验发现新物质是怎么产生的”,教师将其进行分解,引导学生分别思考蜡烛燃烧、加热白砂糖、钢铁生锈、虾被煮熟变红、用面粉烘烤面包等生活中常见的变化是否有新物质产生。

“观察蜡烛的燃烧”为主要的探究活动,教师设置了两个问题:①蜡烛燃烧有没有产生新物质呢?②怎样证明你观察到的现象就是蜡烛燃烧产生的新物质?教师先让学生观察蜡烛燃烧有什么现象,他们比较容易看到点燃蜡烛后有火焰,蜡烛变短了,可能还能看到烛泪流了下来,然而观察到的这些现象对于“蜡烛燃烧有没有产生新物质”这一问题没有指引性。接着,学生吹灭蜡烛,继续观察现象,看到有烟雾产生。教师进而提问:烟雾是不是蜡烛燃烧的产物呢?怎样做进一步的研究?自然而然地引导学生思考如何设计实验,开展下一步的观察活动。

教师通过有层次的递进问题,引导学生从不同的角度思考,围绕科学探究中的“为什么”和“怎么样”深度思考,为实验的真实性和可行性打下基础,实现真正意义的深度学习。

2.改进实验器材

如何让实验器材发挥作用,让学生体验实验的乐趣?这要求教师能改进并精选实验器材,引导学生有效开展实验。

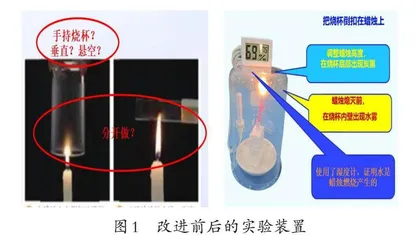

“探究蜡烛燃烧产生新物质”的实验,具体教学中有以下不足:一是手持烧杯,因为烧杯倒扣在火焰上方会很热,可能会灼伤学生的手;二是不明确烧杯悬空倒扣在火焰上产生的水珠从哪里来,是蜡烛燃烧产生的还是周围水蒸气受热的产物,对此没有更明确的探究活动;三是把探究炭黑的活动与产生水雾的活动分开。针对以上的不足,教师在上课的过程中进行了改进(如图1):调整蜡烛的高度,把烧杯倒扣在蜡烛上,让蜡烛的火焰能直接把烧杯底部熏黑,这样就能看到炭黑,同时解放了手,避免了灼伤手的情况发生;蜡烛从燃烧到熄灭的过程中,能在烧杯壁看到水雾。

实验的过程中,教师引导学生思考:水是由什么产生的?是蜡烛燃烧产生的,还是烧杯内的空气在温差的作用下附着在烧杯壁上产生的?经过讨论,学生认为:如果是蜡烛燃烧产生的,烧杯里面的水会增加,湿度就会增加;如果是因为烧杯里面空气中的水蒸气附上的,那么湿度不会增加。怎么知道烧杯里面的湿度有没有增加?此时,教师引入电子湿度计,引导学生通过分析湿度的变化,证明水是蜡烛燃烧产生的新物质。

教师用合适的实验仪器帮助学生理解实验设计,通过改进和更新实验器材让他们的实验探究活动顺利开展,实现深度学习。

3.优化实验记录单

学生进行探究性学习,使用能使思维可视化的记录单,用图文并茂的方式记录实验现象,从而理清实验探究的思路,分析实验的结果,形成知识体系。记录单不能太复杂,要简而精,图2是教师在试教中发现学生记录的缺陷后优化的记录单,能帮助他们在实验中记录有用的信息。

4.应用先进技术

该课教学中,通过微课、AI等技术的合理使用,引导学生深度学习,同时通过中央电教馆虚拟实验平台实现技术赋能,体现先进科学技术辅助下教学的优势。

(作者单位:广东省广州市番禺区市桥东城小学)

参考文献

[1]郭元祥.深度教学——促进学生素养发育的教学变革[M].福州:福建教育出版社,2021.

[2]崔允漷,王少非,杨澄宇,等.新课程关键词[M].北京:教育科学出版社,2023.