《火山》教学实录与评析

作者: 蔡旭 苑少梅

《火山》是五年级“地球剧烈变化”单元的第4课,旨在让学生理解火山喷发是地球内部能量集中释放的自然现象,并能解释其成因。该课的重点聚焦于火山喷发的成因推测、模拟实验的设计与观察,以及基于实验证据对火山喷发成因的解释,引导学生深入研究地球内力作用导致的地表变化,让他们在经历“认识原型—建构模型—回归原型”的过程中,总结出规律性经验和方法,学习模型建构思维的一般范式,培养他们根据观察现象进行合理推测的科学态度。

一、认识原型,提炼要素

1.认识原型

师:同学们,新闻报道中有些国家曾发生过火山喷发的自然现象,我们通过这段视频来感受一下。(播放火山喷发视频)视频看完了,谁想分享一下你此刻的感受?

生:我感受到火山喷发的威力巨大,场面令人震撼。

生:火山喷发的时候火光四溅,还冒着浓烟,我感觉有些害怕。

师:你们的感受很真实。火山喷发是地球上非常危险的自然灾害之一,那么,关于火山喷发,大家有哪些想要了解的内容或者好奇的问题吗?

生:火山为什么会喷发呢?

师:想要更深入地了解火山喷发,我们可以从它的现象入手,捕捉关键信息。

2.提炼要素

师:现在请大家回想刚才观看的视频,然后在小组内讨论两个问题:①你在火山喷发的过程中观察到了哪些现象,说明了什么?②结合生活经验和已有知识,你能推测火山喷发的成因吗?

生:我们观察到有红黄色的岩浆喷出来。

师:岩浆是火山喷发的关键物质。关于岩浆,你们还了解什么信息?

生:我知道岩浆的温度极高,非常炽热。

师:很好,岩浆来自地幔层,我们前几课学过地球内部的温度是怎样的?

生:地球内部温度很高,地幔层的平均温度在1000~2000℃。我们观察到岩浆红黄色的状态,也很好地验证了这一点。

生:我们还看到岩浆是喷出来的,因此推测火山喷发可能与压力有关。

师:你们在生活中见过类似某些物质因受到压力而喷涌出来的现象吗?

生:我见过可乐瓶摇晃之后,里面的压力增大,一开瓶盖可乐就喷涌出来的现象。

师:这是因为内部压力增大导致物质喷涌出来了,地球内部的岩浆也会受到巨大压力。大家见过高压锅吗?(出示高压锅喷气的动态图片)高压锅内的气体是从哪释放出来的?

生:从锅盖上的小孔喷出的。

师:根据高压锅喷气的启示,你们认为火山喷发还需要什么条件?

生:我看到岩浆都是从火山口喷出的,我想火山口下面肯定还有一个通道通向地球内部的地幔层,所以我认为火山喷发还需要有通道和出口。

师:你用类比的方法分析得很到位!火山喷发时,岩浆确实是从火山口或缝隙喷涌而出。因此,我们推测火山喷发需要有一个通道。

评析:通过组内讨论,学生对火山喷发现象有了更深入的分析,并且在问题的引导下,他们的生活经验被唤醒,思维被有效激发,通过对各个现象进行分析,提炼出火山喷发的要素。教师通过巧妙提问、适时补充生活实例,引导学生观察、类比,推理火山喷发的条件,有效培养了他们的科学思维能力,特别是类比推理和逻辑思维能力。

3.作出假设

师:通过分析火山喷发现象,大家已经抓住了一些关键要素。我们一起来回顾一下吧,火山喷发的物质基础是什么?

生:岩浆。

师:岩浆处在地球内部什么样的环境下?

生:高温高压。

师:最后,岩浆从地球内部喷发出来还需要什么?

生:有喷发的通道。

师:现在大家能不能把这些要素综合起来考虑,对火山喷发的成因作出完整的假设?

生:火山喷发是因为岩浆在地球内部高温高压的作用下,沿着通道喷涌而出。

评析:火山喷发这一现象远离学生的生活经验,他们对火山喷发成因的猜测是有一定难度的。教师引导学生经历分析、综合的思维过程,先对各种现象进行分析,然后推测出火山喷发原因的各个要素,最后将各个要素综合起来,从而降低了学生作出假设的难度。

二、设计方案,建构模型

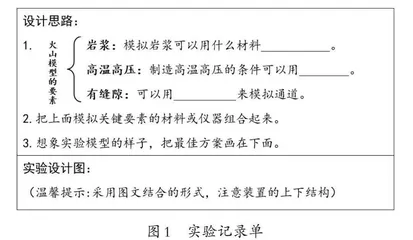

师:虽然无法亲身进入火山内部观察,但我们可以通过模拟实验来验证假设。设计火山喷发的模拟实验时,大家可采用头脑风暴的方法在小组内讨论怎样模拟火山喷发的要素。可以从这三个方面来考虑:用什么材料模拟岩浆?用什么装置或仪器制造高温高压环境?用什么材料或装置模拟通道?然后,把你脑海里实验模型的样子以图文结合的形式呈现在实验记录单上(如图1)。

生:我们组决定用红色的食用色素和洗洁精混合来模拟岩浆,因为这样既能看到明显的颜色效果,又能模拟岩浆的流动性。为了制造高温高压的环境,我们计划使用酒精灯加热一个密封的玻璃瓶。至于火山喷发的通道,我们将在瓶盖上钻一个小孔,并插入一根细长的塑料管,让岩浆能够从这个通道喷出来。

师:大家听完他们组的实验方案后,有什么建议吗?

生:我觉得他们的方案还是比较可行的,但我有一点小疑问,就是有些塑料在遇到特别热的水时会变形,你们使用塑料管模拟通道,会不会被加热后的岩浆烫变形?

生:我们可以换成耐高温的玻璃管。

(其他组继续交流,略。)

师:通过刚才的展示和评价,大家都受到了一些启发,现在老师给大家1分钟的时间对自己组设计的实验方案进行完善和修正。老师也设计了一套方案,经过不断检验、修正,目前做成这样的实验模型:模拟高温高压条件,我用酒精灯加热烧瓶;模拟岩浆的物质,我选择了面糊和番茄酱的混合物;模拟缝隙和通道,我在烧瓶的胶塞上插了一根耐高温的玻璃管。

评析:设计实验环节是该课的亮点之一,教师引导学生自主设计实验模型,从材料选择到装置设计,充分激发他们的创造力和想象力。在这个过程中,教师注重对学生进行思维方法的指导和训练,通过发散、组合、想象、呈现,将他们设计实验的思维过程显性化,为他们设计实验搭建支架,培养他们的科学思维。

三、获取证据,回归原型

1.实验观察,搜集证据

师:下面就用经过检验的这套实验模型模拟火山的喷发,我们先来学习操作方法:①把教师准备的火山模型平稳地放置在三脚架上;②点燃酒精灯,并放置在火山模型的下方;③调整好保护罩,观察火山模型内部加热前后的变化;④当看到红色液体喷涌出来后,将酒精灯移出并盖灭两次。

(学生动手实验,如图2。)

师:大家觉得在这个实验中有什么需要注意的地方吗?

生:使用酒精灯的时候要轻拿轻放,注意安全。

生:保护罩要调整到既能遮挡住喷出的岩浆,又能让我们清楚地看到火山内部的情况。

师:你们考虑得很周到,请同学们在实验过程中认真观察模型内部岩浆的变化情况,以及火山喷发的过程。

2.分析证据,得出结论

师:下面请小组派代表来汇报一下你们实验中观察到的现象。

生:我们小组观察到,加热一段时间后,红色的液体开始翻滚,烧瓶口上方还冒出了白色的热气。再继续加热,红色液体就从烧瓶口喷出来了,就像火山喷发一样。

生:我们小组注意到,在加热的过程中,红色液体刚开始翻滚的时候没有喷发,后来随着翻滚在不断上升,当接触到玻璃管下端后,过了一会就开始往外喷。

师:你们组观察得很仔细,还关注到了红色液体上升的过程。那么,接下来我们一起分析实验现象,烧瓶内红色的液体在酒精灯加热下温度会有什么变化?

生:温度会升高。

师:随着温度的升高,红色液体逐渐开始翻滚,瓶内的液位也在不断升高,直至液体堵住了玻璃管口的下端。此时烧瓶内部就会形成一个什么样的环境?

生:相对密闭的环境,这样压力会逐渐增大。

师:分析得特别好。然而我们的玻璃管口并没有密封,所以,当瓶内压力增大之后,红色液体会怎样?

生:在压力的作用下,红色液体就会沿着玻璃管上升,最终喷出来。

师:现在你们能总结模拟实验中的火山是怎么喷发的吗?

生:在模拟实验中,红色的液体被加热后产生了大量的气泡和热气,并且不断翻滚、上升,直到堵住玻璃管下端后,瓶子内部形成了高温高压的环境,在这样的环境下,红色液体通过玻璃管喷了出来。

评析:这一环节教师关注学生思维的发展,不仅让他们汇报现象,还让他们对现象进行分析,理清现象背后的原理,最后把所有分析的内容综合起来,总结出火山喷发的原因。这使学生经历了“分析—综合”的思维过程,既锻炼了他们的思维能力,也为他们推测自然界中火山喷发的原因奠定了基础。

3.类比推理,回归原型

师:现在,想想我们实验材料模拟的分别是大自然中什么条件,参照老师的课件我们逐条来对应分析。

(课件展示:模型—原型的对比图。)

师:模拟实验中的红色液体模拟的是大自然中的什么?

生:岩浆。

师:用酒精灯加热烧瓶,模拟的是地球内部什么样的环境条件?

生:高温和高压。

师:最后实验中的玻璃管代替的是岩浆喷出过程中的什么条件?

生:岩浆的通道。

师:试着用我们实验得出的结论推想一下自然界中火山喷发的成因吧。

生:在大自然中,地球内部的岩浆就像我们实验中的红色液体,它在高温的作用下不断积聚能量,当能量积累到一定程度时,岩浆就会受到巨大的压力,一旦找到裂缝或者火山口这样的出口,岩浆就会像我们的实验中那样喷发出来,形成火山喷发。

生:地球内部的岩浆在高温高压的作用下,遇到缝隙就会上升,形成火山喷发。

师:你们借助模拟实验的结果,解释了自然界中火山喷发的成因。这节课我们学习用证据支持自己的假设,科学家在研究问题的过程中也是这样做的。最后,我想请同学们思考一个问题:火山喷发给我们人类带来了什么?关于这个问题你们可以辩证地思考。课下,请大家收集资料,我们下节课来一场小辩论,看看哪一组能够更全面地阐述火山喷发的利与弊。

评析:该环节巧妙运用“模型回归原型”的策略,首先将模型中的要素与原型进行对应,再让学生利用实验中得出的结论,推想自然界中火山喷发的原因,引导他们从具体到抽象,逐步理解火山喷发的科学原理,培养了他们的类比推理能力。至此,学生体验了模型建构的一般过程,发展了模型建构思维。

(作者单位:河北省石家庄市金马小学教育集团)