“画科学”助推学生科学思维启蒙

作者: 吴秀娟

科学课程标准指出,科学思维是从科学的视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,主要包括模型建构、推理论证、创新思维等。在科学学习中,学生需要掌握基本的思维方法,形成科学思维能力。实验教学是培养科学素养的关键,能促进学生动手体验和思维发展,但学生的思维过程难以被直接观测和量化评估。在实验教学中应用“画科学”的教学理念,可以帮助学生构建科学思维体系,深化难点理解,洞悉现象本质,把握知识内涵,补足思维漏洞,预见科学趋势,进而发展科学思维。

一、“画科学”的内涵及价值

“画科学”是一种以绘画为媒介,通过动手实践与深入思考相结合的方式,展现科学原理、探究科学现象、传递科学精神的活动。它不仅要求绘画者具备一定的绘画技巧,而且要求他们具备科学思维,将科学与艺术完美融合,达到做思共生的境界。1~2年级学生因年龄限制,认知和抽象思维水平有限,教师在教学时需借助直观手段,将抽象的科学知识具体化、形象化,以便学生更容易地理解和掌握。“画”成为理解知识之“锚”,助其具象理解。3~4年级学生年龄逐渐增长,抽象思维也在逐步发展,但是他们仍然需要一些直观的辅助来更深入地理解复杂的科学概念。“画”成为连接知识之“桥”,助其概念理解。5~6年级学生年龄相对成熟,抽象思维水平提升,能够通过自己的思考分析周围事物。“画”成为探索知识之“钥”,助其抽象理解。

1.基于学生发展

“画科学”是一种教学策略,使得教师能够根据学生的实际认知水平来设计和实施更有针对性的教学活动,确保教学内容与学生的实际情况紧密相连,体现以学生为中心的教学理念。学生是学习的主体,通过绘画活动主动操作、表征和总结知识。这种亲身体验的学习方式使学生更积极地探索和理解科学概念,使学习过程充满生机和意义。它关注学生的个性化成长和多样化发展需求,鼓励学生以自己的节奏和方式探索,促进创造性思维、批判性思维和问题解决能力的发展,为学生终身学习和全面发展奠定基础。

2.关注学生思维

“画科学”是一种教学方法,特别强调对学生思维能力的培养,鼓励他们在科学学习的各个环节中积极地展现自己的思维路径,致力于将他们内在的、隐性的思维过程通过可视化的方式呈现出来。让思维可视化,可为教学带来四大转变:整合零散知识点,形成系统知识框架;具象化抽象理论和概念,便于学生理解;显性化学生内在思维过程,促进师生交流;模型化解题规律和方法,提高解题效率。这些“画”成为科学语言,帮助学生深入分析情境和问题,把握关键要素和逻辑关系,培养科学思维方式和创新精神。

3.指向学生素养

新时代的教育强调培养全面发展的高素质人才,包括高尚品德、强健体魄、广泛知识面,并特别注重艺术审美、创新能力和劳动精神的培养。“画科学”正是这样一种集科学和艺术、智育和美育于一体的创新实践。它鼓励学生将严谨的科学知识与艺术灵感相结合,通过绘画展现对科学的理解和探索,激起对美的追求和创造渴望,拓展思维空间,发展创新精神。“画科学”可以体现学科的交叉与融合,整合不同学科知识,形成全面深入的知识体系,培养创新思维和问题解决能力。

二、深入策略,外显思维起点

“画科学”可以将内隐思考外显化,将显性思维结构化,将结构思维形象化,展现学生对科学概念的理解。

1.隐性思维显性化

概念教学在实验教学中至关重要,但是其抽象性与学生的形象思维相冲突。儿童认知遵循“动作感知—表象形成—概念建构”的规律,操作学具或画图有助于将抽象概念“图形化”,促进理解。“画科学”能够代表冗长复杂的语言文字,将“拗口”的科学概念形象地表达出来。[1]

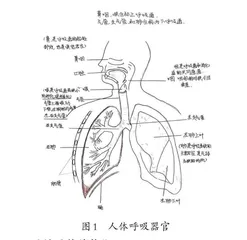

在教学“呼吸器官”内容时,教师可以让学生感受呼吸,展示人体图,引导他们思考呼吸时各器官的变化,并让他们画出呼吸器官及作用。教师利用学生的作品了解其前概念,为后续教学奠定基础(如图1)。

2.显性思维结构化

感官系统是信息接收的渠道,而理解需要依赖于丰富、典型、正确的感性材料。科学模型画这种形式很直观,通过教师的生动语言描述唤起表象,能帮助学生想象并理解生理功能知识。

在“解剖并观察蚕豆种子结构”实验中,学生撕开种皮,用放大镜观察蚕豆的内部结构,并绘制结构图,标出关键部分。这一过程能帮助学生系统地理解蚕豆种子的结构,为后续观察奠定基础。在教学《养蚂蚁》一课时,学生观察蚂蚁并记录其结构和习性,教师鼓励学生用图文结合的方式记录观察结果,并基于观察提出问题。

3.结构思维形象化

趣味性情境能激发学生科学学习兴趣,唤醒已有经验,清晰展示思维,暴露学习起点,提供精准导航,定位学生的疑惑与成长点。科学漫画以幽默、直观的方式展现知识本质,将其引入实验教学,可以提升学生的学习兴趣和接受度。

在教学“摩擦力”时,教师运用科学漫画展现摩擦力的应用(如图2),结合幽默元素帮助学生记忆,并通过分析漫画与教材内容之间的联系,引导他们理解知识,提升学科素养。在教学“各式各样的恐龙”时,教师通过恐龙漫画创作任务,促进学生观察恐龙特征并将其融入作品中。这加深了学生对恐龙的理解,激发了他们对恐龙群体的兴趣,也发展了他们的思维能力,使他们能够变换视角、关联知识,感受科学思维之美。

三、深究策略,呈现思维路径

“画科学”可以将抽象知识转化为可视化作品,学生运用想象力和创造力,通过画实验、画概要、画自然等方式,明晰思维发展路径。

1.画实验,让思维有形有范

实验是通过精确控制变量,经过严谨的实验操作与思维过程,获取科学结论的探究活动。实验教学的目标应转向思维层面,教师要让学生通过“画实验”来提升科学思维。[2]

画实验仪器。实验仪器的规范使用对科学研究至关重要,教师引导学生绘制实验仪器图可以让他们更直观地理解仪器形状、结构及功能,提升操作熟练度和效率。在显微镜的绘图过程中,学生需要关注细节,目镜、物镜、反光镜等,以此训练观察力和注意力,使实验操作更细心和专注。

画实验过程。训练学生实验技能时,实验过程图有助于展现步骤之间的关联,使问题清晰化。如“火山喷发”实验,学生分组绘制详细过程图,可以明确实验目的、材料、步骤和操作要点,规范操作流程,提升实验技能(如图3)。

画实验原理。绘制实验原理图能加深学生对实验的理解,提升操作能力,锻炼空间想象力、逻辑思维和动手能力。如“水循环”实验中,学生通过绘制原理图,清晰地呈现蒸发、凝结、降水等环节,提升学习兴趣和创造力。

画实验结果。实验结果的直观展示能清晰揭示实验结果和发现,比文字描述更易于理解。绘图过程中,学生需观察和分析数据,这样可以提升科学思维能力。“热传导”的实验中,学生通过绘制“温度-时间”图像,可直观得出结论“热传递不会无限进行”,展示图表的强大解析力。

2.画概要,让思维有理有据

画概要能帮助教师洞察学生思维的模糊点,了解其前概念,评估其对新知识的理解和概念准确性,助力解决实验教学中的“解暗箱”问题。

画思维导图。在科学实验中,学生常面临知识点散乱的问题,而知识间的关联是构建完整知识体系的关键。思维导图能够帮助学生串联散乱知识点,构建完整知识体系。在复习“神奇的能量”单元时,教师启发学生化点为线,把所学的知识点串联成线,梳理关系、整理归类、综合提炼从而整体建立关联(如图4)。

画示意图。科学示意图在解析实验过程、解决科学问题中至关重要,能清晰展现复杂要素的关系。在教学“清洁的水源”时,引导学生绘制地下水形成示意图,可帮助他们串联和整合知识点,构建完整知识体系。绘制过程中,学生需深入思考降水渗透地下、地下水形成等要素之间的关联,以全面理解地下水形成机制,进而有效应用知识解决实际问题。

画维恩图。在科学实验教学中,维恩图能有效展示不同概念间的关系。学生绘制维恩图时需要深入思考各概念的特点及其异同,这有助于他们对各个概念的理解,并培养逻辑思维和批判性思维。

画鱼骨图。鱼骨图是一种直观分析工具,用于组织某个问题有关的所有因素。在教学《清洁能源》一课时,教师利用鱼骨图帮助学生分析小车速度问题,展示相关因素,使他们深入理解其本质,突破教学难点。

3.画自然,让思维有路有标

观察是学习和认识世界的基础,能激发探究兴趣,促进问题解决和数据收集。自然笔记作为一种户外学习方式,不仅培养学生的观察力,还深化他们对自然科学的理解。[3]

画动物。科学教学鼓励学生参与科学探究,重视过程和乐趣;强调亲身体验,通过观察、实验、交流和分享,激发探索精神。教学“动物的繁殖”时,教师可通过布置预习任务,让学生观察和记录小鸡孵化,提高他们的学习兴趣,增进直观理解,并体验生命的奇妙。

画植物。科学教学应具有开放性,激励学生探索自然现象和生命价值。通过图画展示植物特征,学生能直观理解其结构和生长原理,比纯文字更吸引人。在“多样的植物”项目中,教师指导学生通过做自然笔记深入探索植物,观察视角从颜色、大小扩展到环境、昆虫痕迹等,展现学生思维的多元转变。

画微生物。小学科学课程重视学以致用,强调将知识应用于生活并借助生活经验深化理解。在“馒头发霉了”实验中,教师引导学生观察馒头在何种环境中容易发霉——温暖潮湿的环境容易使馒头发霉,这一实践不仅丰富了学生的生活常识,也提高了课堂知识的应用价值。

四、深刻策略,促进思维进阶

实际教学中,教师不能满足学生“画科学”,要善于引导他们向“科学画”“话科学”“科学化”转变,通过作品评估并促进他们的思维进阶。

1.由“画科学”到“科学画”,用科学符号表征思维

教育家思莱恩说过,若抽象的知识点或问题转化为直观的图形,那么学生便形成更深刻的认知和思维,自主进入思考和探究的学习状态中。[4]将“画科学”转为“科学画”,融合艺术与科学,能激发学生想象力与创造力,增强学习主动性,深化科学理解。在教学“建构银河系模型”时,教师引导学生绘制银河系模型图(如图5),将课后作业转变为富有创意和教育价值的作品,激励学生主动学习,探索银河系的奥秘。

2.由“画科学”到“话科学”,用科学语言表达思维

“话科学”鼓励学生用科学语言表达,由“画”转“话”促进表征方式转换,思维多元化,推动知识多元构建。[5]在教学“地球”内容时,为加深学生理解和提升兴趣,教师可布置创意任务:选画图或录制短视频展示对地球的理解。画图可直观呈现地球结构,锻炼学生的空间想象力;短视频则生动结合动画、图片和讲解,提升学生的表达能力。

3.由“画科学”到“科学化”,用科学操作发展思维

科学思维并非孤立,而是深深植根于具体的科学活动中。从“画科学”到“科学化”的转变体现了从具体到抽象的科学思维过程,这一过程促进学生深度思考,帮助他们理解知识本质,完善认知结构,提升思维品质。在“手工升降梯”项目中,教师指导学生绘制设计图纸和步骤(如图6),通过实践让学生理解“画科学”的重要性,并激发他们主动绘画的愿望,实现从“画科学”到“科学化”的转变。

结语

“画科学”这一创新教学方式为学生打开了理解科学的新视角。它激发学生思维,将内隐思考外显化,通过绘画展现对科学概念的理解。学生需运用想象力和创造力,将抽象知识转化为可视化作品,深化理解并培养逻辑思维能力。同时,教师能通过学生的作品观察评估其思维,指导学习。

[项目:2024年江苏省教育科学规划课题“画科学:科学理性精神早期培养的小学实践研究”,编号:C/2024/03/86]

(作者单位:江苏省连云港市苍梧小学东校区)

参考文献

[1]陈静.基于思维可视化的小学数学教学模式研究[J].教书育人,2023(13).

[2]武艳丽.科学思维导向的小学科学实验教学新路径[J].湖北教育(科学课),2023(09).

[3]魏淑芹.小学科学实验教学中观察能力的培养措施研究[J].教学管理与教育研究,2023(17).

[4]周宁.基于可视化思维“画”科学[J].湖北教育(科学课),2023(03).

[5]季荣臻.基于“思维可视化”的小学科学探究教学策略[J].江苏教育研究,2018(02).