数字化可视实验在科学课堂的应用

作者: 冯岑晨

随着信息技术的迅猛发展,数字化实验作为一种新型的教学手段,逐渐受到教育界的关注。与传统实验相比,数字化可视实验具有直观性和生动性特征,特别契合小学科学学科特点,强化了学生的课堂主体地位,对他们自主学习习惯的养成和深度探究能力的发展起到了积极的促进作用。教师可以借助虚拟实验室、音频分析软件、实时监测器、智能平板端,使得实验现象、内容更加清晰、直观、精准,提升科学课堂效率。

一、虚拟实验室:构建科学探究的数字舞台

在传统教学环境中,有些科学实验很难在课堂实现,为克服这一难题,教师可以巧妙地利用信息技术,模拟真实的科学实验场景。虚拟实验室是一种基于虚拟现实(VR)和数字仿真技术的实验环境,它通过计算机模拟技术,创建一个虚拟的、类似于真实世界的测试环境,使得学生无须真实的实验设备和实验室条件,就能进行实验操作、验证理论、分析实验现象和解决实验问题。实际教学中,有的实验受客观因素的影响,很难在小学阶段传统的、条件有限的实验室里高效完成,但通过虚拟实验室可以让学生在一个便捷、安全的虚拟空间里进行动手操作,体验观察记录、数据分析、结果验证等科学探究环节,从而锻炼他们的实证研究能力。

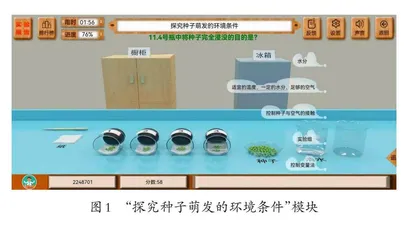

以种子发芽实验为例,教师可以设计并引入虚拟实验室环境。通过虚拟实验软件中的“探究测定种子的发芽率”模块和“探究种子萌发的环境条件”模块(如图1),学生可以高效地完成本课的学习任务。他们根据提示的步骤,一步一步完成实验,如果操作不正确或者不规范,系统将提示错误,直至完全正确才能进入下一步。在测定绿豆种子发芽率的过程中,学生能直观看到种子发芽的数量,选中正确的数据,马上就能进入下一天的观察,七天的观察结束后,会自动生成表格,便于进行数据分析,得出有关种子发芽规律的结论。学生可以选择更多数量的种子,多次重复做实验,设置温度、湿度、光照等关键条件,并进行模拟环境调控等操作。学生仿佛置身于真实的实验室,能够实时观察种子的变化,记录发芽过程中的各项数据,如发芽时间、发芽数量和幼苗生长情况。此外,学生可以进一步探究植物的生长过程,如单侧光、绿叶、二氧化碳浓度等要素对植物生长的影响。在学习过程中,学生对设置对照组、控制变量、重复实验等实验要求会有更加深刻的认识,能更好地锻炼科学探究的基本技能,如规范操作、如实记录、科学处理数据、客观得出结论等。

虚拟实验室突破了时间和空间的限制,原本需要一个月才能完成的实验,现在只要一节课就能完成。学生能够在虚拟软件中体验完整的科学实验流程,还能把长时间的单独现象快速连接成一个完整的现象过程,使结论的得出更加快速、准确,从而确保探究实验的实效性。这种教学方式不仅提高了教学效率,也极大地激发了学生的学习兴趣和探究欲望,为小学科学教学注入了新的活力。

二、音频分析软件:揭示声音奥秘的可视化工具

在小学科学教学领域,数字化可视实验为研究“声音的高低”开辟了全新的视角与深度。利用音频分析软件,如示波仪软件和测音频软件,可以实现声音感知从听觉到视觉的转变。

《声音的高与低》一课存在三个难点:声音的高低难以清晰分辨;声音的强度与高低难以准确区分;振动的快慢难以直接观察。教材的编排逻辑是:先让学生敲击铝片琴和吹奏口琴,引导他们猜测铝片琴和口琴发出高低不同的声音是与铝片和簧片的长短有关,然后通过改变钢尺伸出长度,探究钢尺振动快慢与声音高低的关系,进而理解发声物体的粗细、长短、大小都会影响声音的高低。然而,按照这一思路教学后,学生仍难以区分声音的高低与强弱。

为了突破上述教学难点,教师可以对教材进行一定的调整,并引入数字化可视实验增强教学效果。在探究活动中,先让学生敲打铝片琴,初步感知声音的高低与铝片长短有关;再给学生提供钢尺,研究钢尺发出高低不同的声音是否也与长短有关。在此过程中,学生会发现,钢尺伸出的长度不同,其振动速度(频率)也不相同。此时,教师出示提前录制的视频,以相同的倍速放慢视频,这样尺子振动的快慢就能基本看清了,学生能总结出“钢尺振动越快,声音越高,钢尺振动越慢,声音越低”。

在此基础上,教师出示大小不同的两个音叉,让学生猜测它们发出声音的高低是否也与振动快慢有关。由于音叉振动的快慢很难被看清,教师此时出示示波仪软件,将声音信号以波形的形式展示出来(如图2),使学生能够看到声音振动频率的变化,以此判断物体振动的快慢。波的一个周期表示振动一次,波形排列疏松则说明振动慢,波形排列紧密则说明振动快。在后续研究中,教师直接出示测音频软件(如图3),精确测出声音振动的频率,由此可得出物体每分钟的振动次数,将原本不可见的现象转化为直观的数据。通过分析“声音每秒钟振动的次数”,学生可以更深入地理解振动频率的差异,使科学实验更具说服力,他们由此认识到,同一实验结论可以通过多种方法进行验证。

三、实时监测器:捕捉数据的实时变化

数字化可视实验的应用范围极为广泛,能取代传统的测量工具,对包括力、声、光、电、热、磁在内的各种物理量进行精确的数据采集。

在《地球家园的化学变化》一课中,数字化可视实验为光合作用中二氧化碳浓度变化提供了有力支持。通过实时监测和记录数据变化,学生能够直观地观察到光合作用过程中二氧化碳浓度的变化,从而更好地理解光合作用的科学原理。

1.实验准备

在实验开始之前,教师首先向学生介绍实验的目的,即探究光合作用过程中二氧化碳浓度的变化及其对植物生长的影响。接着,解释光合作用的基本原理,尤其是让他们认识二氧化碳是重要的原料之一。最后,展示实验所需的设备:二氧化碳浓度传感器、数据采集器以及可能使用的植物、光源和封闭容器。教师还应详细说明实验的步骤,包括设备设置、实验操作和安全注意事项。

2.数据采集

在这一阶段,学生学习如何正确使用传感器和数据采集器。教师指导他们将传感器放置在封闭容器内的适当位置(如图4),确保它可以准确测量植物周围的二氧化碳浓度。学生需要了解数据采集的频率和持续时间,以及如何确保数据的准确性和可靠性。

3.实时监测

数据采集器连接到计算机后,学生使用专门的软件实时接收和显示数据。软件界面简单,能够以图表形式动态展示二氧化碳浓度随时间的变化。学生可以观察到随着光合作用的进行,容器内的二氧化碳浓度逐渐降低。这种实时监测不仅增加了实验的互动性,也让学生能够直观地看到实验操作对环境产生的影响。

4.数据分析

实验结束后,教师引导学生如何分析收集到的数据。通过曲线图,学生可以很容易看出二氧化碳浓度的变化趋势,如早上七点半时二氧化碳浓度开始下降,这是由于太阳出来后,植物就能进行光合作用,吸收了空气中的二氧化碳,同时释放出氧气。教师可以继续提出问题:光合作用开始后,二氧化碳浓度如何变化?光照强度变化对二氧化碳浓度有何影响?引导学生进行深入讨论,并帮助他们理解光合作用与二氧化碳浓度之间的关系。

5.结论归纳

在数据分析的基础上,学生开始归纳实验结果。他们根据观察到的二氧化碳浓度变化,推断光合作用的效率,并讨论不同变量(光照强度、温度、二氧化碳初始浓度)如何影响光合作用。学生将自己的结论整理成报告,并在班级展示,与其他同学分享发现和学习经验。这一过程不仅巩固了学生对光合作用的理解,也锻炼了他们的交流表达能力。

四、智能平板端:连接互动学习的“桥梁”

智能平板端通过整合多样化的表达形式,将教学内容以学生喜闻乐见、生动活泼的方式呈现,能增强师生之间的互动,激发学生主动探索知识的热情和求知欲。这种教学方式使他们能够以愉悦的心态和积极的态度参与学习,真正成为学习的主人,实现了有效教学的初步目标。

在《像火箭那样驱动小车》一课中,运用智能平板端中的希沃软件,可以实时上传实验现象和实验数据,便于教师随时调取、使用这些信息。课堂伊始,教师演示释放两个吹大的气球,一个直接释放,另一个固定后再释放,引导学生观察和比较两者的运动情况,引出“反冲力”这一概念。在理解反冲力时,可以让学生在平板上进行反复操作,观察气球的运动过程,从而发现气球运动方向与喷气方向是相反的,由此猜想哪些因素可能会影响反冲力的大小。在学生形成初步猜想后,全班分成三大组分别探究小车重量、吹气多少、喷气角度对小车行驶距离的影响。实验由于涵盖多个变量,实验数据特别多,各小组数据的统计和分析在传统课堂上要浪费不少时间,但是智能平板端可以大大提高课堂效率。平板使用方便、灵活、易操作,借助计算软件学生可以更快地处理数据,减少计算错误,再通过希沃将数据快速传到电脑终端,等每组的数据传完,电脑就能快速生成图表,便于学生直观地分析数据,得出实验结论。

该实验相对来说比较杂乱,教师还可以让学生用平板将整个实验过程录制下来,并上传到指定的文件夹中。这样一来,在后期数据分析中出现较大误差时,可以快速将误差大的小组的实验视频拿出来剖析原因,帮助学生改进实验中的不足,让他们意识到规范操作对于实验结果的重要性。此外,没有被抽到的小组,教师可以在课后给予评价,及时反馈存在的问题,条件允许的情况下,还能组织小组互评。

结语

数字化可视实验在科学课堂中的应用,不仅提升了教学实效,还有助于培养学生的科学素养和创新能力。教师应充分发挥数字化可视实验的优势,为学生创造一个更加生动、直观、互动的科学学习环境,助力他们更好地理解和掌握科学知识,为未来的学习和发展奠定坚实的基础。

(作者单位:江苏省吴江实验小学)

参考文献

[1]曹春燕,丁红明.指向高阶思维培养的项目式教学策略分析——以小学科学“揭秘蜂巢”为例[J].教育观察,2023(35).

[2]李松叶.基于概念建构的学科项目化学习策略[J].小学教学参考,2022(12).