美国教材Science Fusion单元命题设计的剖析与启示

作者: 张康 李骏扬

我国中小学科学教育致力于培养学生的综合素养,面临着他们创新能力不足与主观意愿薄弱等短板。这些问题的根源深植于课程、教材及教学环节的诸多挑战之中。[1]与此同时,在教育领域的宏观视野下,培养学生对科学概念的深度理解与长效认知已成为关键任务,而教材作为知识传播的核心媒介,其设计的科学性与合理性深刻影响着教学成效。美国教材Science Fusion在这方面展现出了一定的优势,尤其是单元命题(标题、课题命名)设计方面。深入研究该教材的单元命题设计,剖析其内在逻辑以及应用潜力,可从中获取一些启示,助力我国中小学科学教育的发展。

一、大概念和核心问题的理论基础

该教材的每个单元都以大概念作为单元标题的引导语,而每节课则以若干核心问题为标题。这种独特的内容组织方式,犹如一张精心编织的知识网络,有序地引导着学生积极投身于学习过程中。在此过程中,学生并非被动接受知识,而是作为主动参与者,逐步建构科学概念,实现知识的内化与升华。

1.大概念的定义与意义剖析

大概念作为一种具有高度概括性的概念范式,展现出宽泛且强劲的统摄力。它宛如一座知识的桥梁,将那些在表面上看似相互独立、毫无关联的事实与事件紧密相连,从而编织出一个有机的知识网络。从本质上讲,大概念是一种隐含于知识体系之中的深层次理解,是人们认知世界、解读现象的关键钥匙。在教材的知识载体中,大概念扮演着至关重要的角色,它清晰地界定了单元的整体教学与学习目标,为学生勾勒出一个宏观且全面的知识框架,如同为在知识的海洋中搭建起一座灯塔,为他们探索科学知识指引方向。

2.核心问题的定义与功能解析

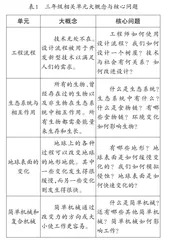

核心问题在知识体系中扮演着定义“文件”信息的关键角色,它与大概念相辅相成,共同构成教材的知识组织逻辑。每个核心问题都精准地确定了一节课的概念重点,如同大厦中的基石,为学生深入理解相关大概念提供了有力的支撑。在教材中,核心问题作为各课的标题,发挥着引导学生深入探究科学知识各个维度的重要作用,是学生开启科学知识宝库的钥匙,如三年级相关单元大概念与核心问题(见表1)。

3.建构主义学习理论

建构主义学习理论强调,学生是知识构建的主体,他们通过积极主动地参与学习进程来建构概念。在这一理论视角下,传统的知识灌输式学习方式逐渐受到质疑,而以学生为中心、注重探究与实践的学习模式备受推崇。[2]教材的单元命题设计与建构主义学习理论高度契合。它通过大概念和核心问题的引导,为学生搭建自主探究的平台,使他们能够在问题的驱动下积极思考、探索,进而构建科学知识体系。这种设计方式突破了传统教学模式的局限,为学生的深度学习和知识迁移创造了有利条件。

4.图式理论

在认知科学的理论体系中,图式理论占据着重要地位。该理论指出,知识在人类的认知结构中并非杂乱无章地存在,而是被组织成一个个单元,信息如同文件存储于数字或纸质文件夹中,有序地存放在这些单元里。[3]教材的单元命题设计借鉴了这一理论,以大概念作为统领性的“文件夹”,将核心问题视为具体的“文件”,从而将纷繁复杂的科学知识进行了系统化地组织。如此一来,学生在学习过程中能够更加便捷地存储和提取信息,突破碎片化知识的局限,形成完整、系统的知识结构。这不仅有利于学生对当前知识的理解与掌握,更为后续知识的拓展和应用奠定了坚实的认知基础。

二、大概念与核心问题的内涵与协同作用

大概念与核心问题在该教材中紧密结合,两者共同促进了学生科学知识的学习、科学思维的培养以及应用迁移能力的提升。

1.大概念的多元作用阐释

构建稳固的知识框架。大概念为学生提供了一个整体性的知识架构,这一架构是学生组织所学知识的重要依托,有助于他们将碎片化的知识整合起来,形成一个条理清晰、逻辑严密的知识体系。以 “简单机械和复合机械”单元为例,其大概念精准地概括了简单机械的核心作用,明确了单元的主要科学概念。该大概念就像一张知识地图,为学生学习简单机械相关知识指引了方向。学生在学习过程中始终聚焦于此,能够将各种与简单机械相关的知识点(不同类型简单机械的特点、工作原理等)有序地纳入这个知识框架之中,从而实现知识的系统化存储与理解。

助力知识迁移的实现。大概念所具有的普遍性和通用性特质,使其成为知识迁移的有力推动因素。在学习过程中,学生借助大概念能够突破特定情境的限制,将所学知识灵活应用到新的情境当中。在“简单机械和复合机械”单元的学习中,学生掌握了简单机械的大概念后,能够敏锐地在日常生活中识别简单机械的应用:在使用剪刀时,理解其作为杠杆类简单机械是如何通过改变力的方向和大小来使裁剪工作更轻松;在使用螺丝刀时,明白其作为轮轴类简单机械的工作原理与大概念之间的内在联系;等等。这种应用迁移能力的培养,不仅加深了学生对知识的理解,更提高了他们应用知识解决实际问题的能力,使他们能够在复杂多变的现实情境中自如地应用科学知识。

科学思维能力的培养摇篮。大概念的学习过程是一个充满思维挑战的过程,需要学生充分调动分析、综合、评价等多种高层次思维活动,这一过程对于培养学生的科学思维能力具有不可替代的作用。在理解“简单机械和复合机械”单元的大概念时,学生要深入分析各种简单机械的工作原理,剖析其内部结构与力的相互作用关系;要综合不同类型简单机械的特点,探寻它们在功能实现上的共性与差异;要对简单机械在实际生活中的应用价值进行评价,权衡其在不同情境下的优劣。通过这些思维活动的锻炼,学生的科学思维能力得到了全面提升,他们学会从科学的视角审视问题、解决问题,为未来的科学探索和创新奠定了坚实的基础。

2.核心问题的多重作用剖析

学习内容的精细化分解。核心问题将单元的学习内容进行了精细化分解,将其转化为一个个具体且明确的问题,如同为学生铺设了一条逐步深入科学知识殿堂的阶梯。以“简单机械和复合机械”单元的核心问题为例,什么是简单机械、还有哪些其他简单机械、简单机械如何影响工作等核心问题之间存在着逻辑递进关系,从对简单机械的定义和种类的探究,逐步深入到简单机械如何影响工作。这种循序渐进的单元命题设计,使学生能够逐步拓展知识深度,从对简单机械的初步认识过渡到对其工作原理及影响的深入理解。

明确学习方向的指引。核心问题为学生在学习过程中提供了清晰的方向感和明确的目的感,使他们在知识的海洋中不再迷茫。在每课的学习中,学生通过聚焦核心问题,能够迅速明确自己的学习目标,从而更有针对性地开展学习活动。当学生面对“什么是简单机械”这一核心问题时,他们知道该课的重点是了解简单机械的概念内涵,进而会主动围绕这一目标寻找相关资料、参与课堂讨论、进行实验观察等。这种明确的学习方向指引能够有效提高学生的学习效率,避免学习过程中的盲目性,使他们能够更加高效地获取知识。

知识深度拓展的推动。核心问题的设计具有严密的逻辑递进关系,它们相互关联、逐步深入,引导学生从对科学知识的初步认识逐步过渡到深度理解。“简单机械和复合机械”单元的核心问题,从对简单机械的定义和种类的初步探究,到深入分析简单机械如何影响工作,这一过程体现了知识深度的不断拓展。学生在回答这些核心问题的过程中,思维不断受到挑战,知识的边界不断被拓宽,对简单机械的理解不再停留在表面,而是深入到其原理和应用价值等深层次,从而实现了知识的深化与拓展。这种由核心问题驱动的知识深化过程,有助于培养学生的探究精神和钻研能力,为他们在科学领域的深入学习和研究奠定了良好的基础。[4]而且,每个核心问题都确定了一节课的概念重点,引导学生深入探究各个方面的科学知识:“什么是简单机械”问题引导学生了解简单机械的定义和种类;“还有哪些其他简单机械”问题引导学生拓展对简单机械的认识;“简单机械如何影响工作”问题引导学生探究简单机械的工作原理和影响。同时,核心问题的设计有助于学生将所学的知识整合起来,形成系统的知识体系。例如,学生在回答“简单机械如何影响工作”时,需要综合应用前面所学的关于简单机械的定义、种类等知识,从而更好地理解简单机械对工作的影响。

这种具体的案例分析进一步揭示了教材命题设计的科学性和有效性,为教育教学实践提供了有价值的参考。

三、大概念和核心问题的具体教学流程

在该教材体系中,单元页于整个教学环节中占据着关键地位,其犹如一座重要桥梁,有效地连接起大概念、核心问题与学生的学习进程。单元页的设计独具匠心且精妙入微,整体划分为两页,每页均涵盖特定内容,这些内容相互协同,共同为教师的教学活动以及学生的学习过程提供了明晰的指引方向和丰富多样的素材资源。现以“简单机械和复合机械”单元为例,阐述单元页的设计架构以及教师用书建议的教学流程(如图1)。

1.单元首页的教学流程

引导学生梳理已知与问题,激发学习内驱力。单元首页有着独特的设计,其背景图片展示了有人在钓鱼的场景,文字部分包含了两个关键信息。其中一个是单元的标题“简单机械和复合机械”,并伴有大概念“简单机械通过改变力的方向或大小使工作更容易”,这一标题与大概念构成了该单元核心知识的初步提示。另一个是引人深思的问题“为什么钓鱼竿要用卷线器”,教师引导学生列出一些他们所知晓的关于钓鱼竿及其工作原理的事实,此步骤是对学生已有知识储备的挖掘,让他们初步整合脑海中碎片化的信息。随后,要求学生列出一些关于钓鱼竿希望得到解答的问题,这一环节至关重要。它如同在学生的知识探索之路上设置了一个个待解之谜,极大地激发了他们的好奇心,为后续深入学习奠定了心理和知识的双重基础。这种从已知到未知的引导方式,符合以学生为中心的教学理念,能够有效调动他们的学习积极性,使他们从被动接受知识转变为主动探索知识。

组织分享会,洞察学生认知水平。教师利用单元首页中的问题“为什么钓鱼竿要用卷线器”,组织学生分享他们的想法。在此过程中,学生被鼓励积极思考并勇敢表达自己的观点,这不仅锻炼了他们的思维能力和语言表达能力,更为教师提供了一扇洞察学生已有认知水平的窗户。教师可以通过学生的回答,了解他们在相关知识领域的理解程度、思维方式以及可能存在的误解,从而为后续教学内容的调整和教学方法的优化提供依据。这种互动式的教学环节打破了传统教学中教师单向输出的模式,营造了积极活跃的学习氛围,促进了师生之间的知识共享和思维碰撞。

2.单元次页的教学流程

张贴大概念,明晰学习目标与重点。单元次页同样具有丰富的教学引导信息,被划分为两部分,其中一部分是对单元首页问题的解释“钓鱼卷线器是一种轮轴装置,它有助于把很重的鱼拉上来”。这一解释与单元首页内容紧密相连,进一步深化了学生对钓鱼竿相关知识的理解。另一部分是单元的目录,以及大概念和基本问题。教师将单元的大概念张贴在黑板上,引导学生阅读核心问题,这些核心问题同时也是单元各课的标题。这一教学行为具有明确的指向性意义,它就像在学生的学习旅程中树立了一座灯塔。大概念作为宏观指导,为学生勾勒出单元知识体系的整体轮廓,使他们对即将学习的内容有一个高屋建瓴的认识;而核心问题则如同灯塔上的灯光,照亮了学习路径上的各个关键节点,帮助学生明确每一课的具体学习目标和重点内容。这种将大概念与核心问题相结合的呈现方式,有助于学生迅速定位知识点,避免学习过程中的盲目性,提高学习效率。

剖析大概念与核心问题的逻辑关联。教师引导学生讨论核心问题如何帮助他们聚焦于大概念,这是整个教学过程中的关键环节。在这一过程中,学生需要深入思考大概念与核心问题之间的内在逻辑关系,理解每个核心问题如何作为一个支撑点,从不同角度和层面助力对大概念的理解与掌握。这种讨论有助于学生构建一个层次分明、逻辑严密的知识网络,使他们能够站在系统的角度看待单元的学习内容,而不是孤立地看待各个知识点。通过对这种逻辑关系的剖析,学生能够更好地把握学习的主线和重点,将精力集中在关键知识的理解和应用上,从而提升学习效果。

基于标题预测课程内容,激发学习兴趣。教师让学生根据标题预测课程中将要教授的内容,或者让他们举例说明期望看到的图片,这一教学策略巧妙地利用了学生的好奇心和想象力,为学习注入了活力。通过预测课程内容,学生将自己置身于知识的探索者角色,主动猜测将要学习的内容。这种主动参与的过程能够激发学生的学习兴趣,使他们对课程内容充满期待。同时,举例说明期望看到的图片这一活动,进一步调动了学生的形象思维,让他们将抽象的知识与具体的图像联系起来,加深对知识的记忆和理解。这种预测和想象的过程为后续的学习营造了积极向上的氛围,为学生更好地接受新知识做好了心理准备。