跨学科学习课程设计及反思系列(2):悬崖勒马

作者: 高云峰

我专门为五年级学生设计的“悬崖勒马”活动,不属于科学教材中的内容,希望学生通过这一内容的学习了解到跨学科学习的问题从何而来,如何利用控制变量得出结论,如何建模解释现象,如何从实验现象中得到启发。

一、基于核心素养的考虑

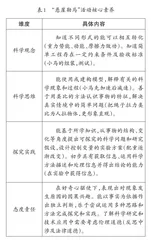

“悬崖勒马”活动对应5~6年级学生核心素养的具体内容见表1。该内容重视科学思维和处理问题的方法,特别是在“科学思维”中突出建模、类比的思维方式,在“探究实践”中突出控制变量的方法,以及运用科学方法描述和处理信息并得出结论的能力。

二、学情分析及学习重点

平时学生学习科学,主要是接受书本知识,即使有实验也是书本上设计的内容,很少有机会接触真实的问题,从而也不容易解释平时看到的一些现象。另外,5~6年级学生已经学习了一些力和运动的简单知识,了解拉力、压力、摩擦力的特点,但是对于受力和运动并没有深刻理解。

在该内容中,拉力、压力和摩擦力相互关联并存在转换关系,给学生提供了自主进行实验、观察、发现的机会。教学的重点是处理问题的方法,注重启发教育,让学生接触真实的问题,进行测试、观察和思考,并尝试用简化建模的方法解释观察到的现象。具体测试中主要采用控制变量的方法,找到合适的配重范围,同时专门介绍如何简化建模,如何把复杂的问题通俗易懂地解释清楚。

三、简要教学过程

1.引出问题

课的开始,我问学生是否知道成语“悬崖勒马”是什么含义(如图1),他们通常会回答是指看到了危险并果断采取措施避免。成语“悬崖勒马”出自哪里呢?学生一般不知道,我简单介绍清代纪昀的《阅微草堂笔记》,其中有一句:“此书生悬崖勒马,可谓大智矣。”

纪昀,字晓岚,主要成就是编纂《四库全书》。

接着进入探究环节,真的会有“悬崖勒马”吗?探究从问题开始:先看一段视频,是我为中央电视台《加油!向未来》栏目设计的节目。在视频中,嘉宾坐在平台上的小车中,小车由配重拉着冲向平台边缘,结果小车冲出边缘约20厘米后,自动停了下来,但是观众和嘉宾都紧张到了极点。

视频播放后,我让学生提出科学问题,他们一般会提出“悬崖勒马是怎么实现的?”“为什么小马开始加速、后来减速?”等问题,并猜测这一现象可能与配重有关。

2.探究验证

下面就是学生开始验证的环节,他们需要拼出小马,做纸盒装配重,然后进行测试,复现小马能够“悬崖勒马”的现象,并尝试找出其中的原因(如图2)。

学生经历拼装小马、系绳、加配重、测试等过程,在实验时做记录,并在遇到问题时适当调整(如图3)。

经过尝试,学生在实验中验证了“悬崖勒马”是可以实现的(如图4)。

四、总结与点评

1.原理解释

做完实验,验证了“悬崖勒马”的现象,怎么进行解释呢?学生经过观察,发现了其中的奥秘,给出了初步的解释。

科学课应该重视科学思维,如建构模型,运用模型分析、解释现象和数据,描述系统的结构、关系及变化过程等。由此,我把小马、绳子和配重简化为更简单的图像(如图5左)。

一般容易理解:开始时桌面上的绳子接近水平,配重相当于人在拉物体(如图5左)。人的拉力小(相当于配重较轻)时,物体不运动;人的拉力大(相当于配重较重)时,可以使物体运动起来。

但为什么小马开始加速后来减速呢?要点是:当物体超出桌面时,绳子竖直,配重不再提供水平拉力(如图6),而是相当于增加了物体的重量,摩擦力会使物体减速,直至停止。所以配重合适时,小马会略微冲出桌子边界一点,然后停下来。

2.启发意义

我与学生继续讨论,在日常生活中,法律、道德就是必须遵循的,如果到了法律、道德“红线”,就很危险,需要及时回头。但是怎样才能发现到了危险的边缘呢?要么人们自己主动认识到,要么设计一种机制,能自动提醒,以防止产生危险。

人们通过学习提高自己的认识,但是有时容易疏忽,所以用某种机制来防止或保护更为重要。

电路中的保险丝。如果哪里的电路出问题,对应的保险丝就会断掉,能防止引发更大事故,方便检查更换。如果没有保险丝,就麻烦了。

高压锅中的安全气阀。高压有利于提高沸点,更容易煮熟食物。但压力高容器可能会爆炸,所以需要一个自动调整压力的高压阀,压力大时会顶起高压阀放气,压力小时高压阀会由于自重落下而关闭。

抽水马桶自动进水断水结构。利用浮筒跟随水面上升下降,使之成为开关,水位低时打开进水开关,水位高时关闭进水开关。

猫眼瞳孔在不同光线下缩放。猫的瞳孔可以在强光下收缩成一条缝,以保护视网膜;在弱光下则全开,进入更多的光以看清黑暗中的物体。

“悬崖勒马”活动,是利用摩擦力减速来防止小马从桌面落下,反映了科学探究的整个过程。

观察现象提出问题:如何实现悬崖勒马?为什么开始加速、后来减速?

作出假设:这一现象是否与配重有关?

制订计划:制作简单道具,模拟悬崖勒马。

搜集证据:用不同配重进行尝试,得到小马运动的规律。

处理信息:比较小马运动前后的状态,尝试发现其中的道理。

得出结论:配重的作用是开始产生水平拉力,后来变为压力,转化为摩擦力减速。

3.学生感受

上完课后,学生特别兴奋,有学生写了一篇作文。

一节好课

上课的铃声,悦耳地响起。盼星星,盼月亮,终于盼到了清华大学高云峰教授给我们上课啦!

教授缓缓走上讲台。他,戴着一副金丝眼镜,镜片闪闪发光,这光一定是智慧之光吧。一想到清华教授给我们上课,就激动、紧张。但是,看着教授和蔼慈祥的面容,听着他亲切的自我介绍,我的心便渐渐平静了下来,认真地听起了课。

教授点开了一个视频:尼格买提叔叔坐在一个高台上的箱子里,高台边缘有一个与箱子连着的杠铃,随着杠铃下滑,箱子也迅速地向“悬崖”滑去。30厘米,20厘米,10厘米,箱子离桌子边缘越来越近了,眼看就要飞出桌面掉到地上了,关键时刻却奇迹般地在桌子边缘停住了。

什么情况?这是怎么做到的?难道这就是传说中的“悬崖勒马”?我们瞬间成了好奇宝宝。教授不愧是教授,早看穿了我们的心思,他让我们用桌上的材料做个实验,自己寻找科学的答案,以解决问题。同学们个个跃跃欲试。

于是,我们拿起棉线,一头绑在“马头”上,一头绑在小杯子上。我们将“小马”放到离“悬崖”20厘米处。我一边抓着“小马”,一边往垂在桌下的小杯子里放了10个垫圈。可我一放手,“小马”就“摔”了个倒栽葱,被拖行了大约20厘米后直接落下“悬崖”,颇有“风萧萧兮易水寒,壮士一‘掉’兮不复还”的气势。我们手忙脚乱地捡回垫圈,这次放了6个。一松手,“小马”全速前进,前行了大概15厘米,却在离桌子边缘还有5厘米处缓缓停住了。“继续跑……跑……跑啊!”我对“小马”发号施令,可它像在桌上生了根似的,不动分毫。我们就加了1个垫圈,“小马”重新开始行驶,可是它那么慢,那么慢,等得我们都好焦急。3厘米,2厘米……眼看着就要到“悬崖”边了。停,停,停,一定要停啊!“小马”似乎故意跟我们作对一样,轻轻向前一蹿,我们的心也猛地向上一蹿。关键时刻,在“悬崖”边,“小马”真的停住了。耶,我们成功啦!这调皮的“小马”呀!我们抱起它,把它举高高,以示我们的喜悦和激动。

更让我们喜悦的是,我们找到了问题的答案:原来,随着“小马”的移动,拉力的方向不断向下变化,使得“小马”受到的摩擦力越来越大,导致了它及时地停在了“悬崖”边上。真是长知识了!教授还告诉了我们一个道理:在我们的生活中,做得不对了,及时醒悟回头,只要想改正,还是来得及的。

一个成语,一段视频,一个实验,一个道理,一节好课!

(浙江省临海市大洋小学 吴瑾瑜)

五、涉及的跨学科及跨学科概念

“悬崖勒马”涉及语文(成语)、历史(人物)、物理(受力、运动)、技术工程(装置)、思政(启发意义)等多个学科。

语文。从成语“悬崖勒马”的含义讲起,引出问题:该成语出自哪里?

历史。涉及清代纪晓岚,他写过《阅微草堂笔记》,主要成就是编撰《四库全书》。

物理。小马的运动涉及受力和运动,受力与配重有关,运动先加速后减速,是需要学生在实践中进行验证并加以解释的。

技术与工程。要把小马拼装好,制造纸盒,连接成一个整体,然后进行测试。

思政。从成语“悬崖勒马”引出生活中的法律、道德“红线”,说明提醒或保护装置的重要性,要学会利用所学知识,避免自己出现重大失误。

“悬崖勒马”从不同的角度涉及跨学科概念(见表2),并不需要给学生讲,但是教师理解后有助于抓住教学的重点。

(作者:清华大学航天航空学院教授,义务教育科学课程标准修订组成员,“天宫课堂”策划人。致谢:浙江省临海市大洋小学五年级学生,浙江省上海师范大学附属宁波实验学校五年级学生。)