教师专业成长路径研究

作者: 肖妮

从城区调回长安工作以来,我于2021年被任命为长安区第一小学实验小学副校长,并主持学校工作,负责校建及全校教学工作。这段经历让我感受颇深。长安区教育局对小学教育教学工作高度重视,尤其是田局长常亲临一线指导调研,对教育进行大胆革新,提出诸多新举措、新方法和高标准要求,令我深受感动与鼓舞。我始终希望将自己深耕多年的先进理念和管理方法带回长安,付诸实践。实际上,自调回长安的第一天起,我便不断比较、观察和思考,欲将自己在后小23年的所学所得以及省市名校的优秀理念、经验和做法融入长安的小学教育中,以期锦上添花、取长补短、创造经验。长安区教师队伍庞大,学校众多,政府重视且投入充足,教育产业蓬勃发展。然而,城乡小学及新老学校间存在明显差异,尤其在教育理念、专业教研、课题研究、骨干教师培养、家校互动及学生综合素质等方面,仍有提升空间。

一、初步思路

学校之生命力,归根结底在于其“造血”系统,而教师个人专业化成长培养工程则是核心所在。学校教研组长多为选调的优秀教师,但大部分教师为刚步入工作岗位的研究生。如何让教师快速成长、展现风采?如何提高教学质量?如何有效开展教研活动?如何培养学生的思考与表达能力?如何做好家校共育?我对此进行了深入思考:借鉴名校“尊重、引领、学习”的先进理念,以建设高素质教师队伍为根本,遵循教师成长规律,让校园在“一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云”的教育氛围中,促进教师发展,推动学校向规范化、优质化、生态化方向迈进。经过深入思考,我尝试提出“师德培训”贯始终、“课标学习”有方法、“草根式”同伴互助互学、分层定向培养工程、“青训同盟”夯功底、“星级教师评定办法”等切合学校实际的发展策略。

二、几点做法和建议

(一)“师德培训”贯始终

师德建设是教师专业化发展的有力保障。我们应及时搜集并梳理全国各地教育体罚事件,从背景、恶劣性、后果及舆论评价等方面进行剖析,引导教师以反面教材为镜,深挖根源,敲响警钟。同时,开展多种形式的师德建设活动,如“读教育专著,树师德形象”活动,期末民主评议及优秀教师评选等,以提升教师师德修养,构建和谐师生关系。

(二)“课标学习”有方法

课标是教师实施课堂教学的根本。针对青年教师觉得课标理论性强、难以理解及操作的问题,我们一方面组织骨干教师进行分模块课标解读,另一方面采用“实战演练式”学习,即提前与执教教师共同将课标要求融入听课反馈表,使听课有本可依,引导教师逐步学会评课、议课、研课。

(三)“草根式”同伴互助互学

教研组是学校教研发展的基本单位。我们充分发挥教研组长的作用,以调动教师的积极性。

1.立足课堂编校本

精讲多练是提高教学质量的有效手段。我们要求课堂保证10分钟的练习量,并注重练习的有效性。针对课堂作业设计质量不一、随意性强的问题,教导处牵头,教研组长把关,统一设计每节课的作业练习,保证每节课10分钟的高效足量练习。题型多样,可操作性强,可出版成册,形成校本教材,年年修订使用,资源共享,减轻教师负担,促进学校整体快速发展。短短一年,我校多彩实践性作业设计便荣获区、市级评选一等奖,学校活动多次被教育局公众号报道。

2.课例研究家常化

教师渴望成长,但又害怕教研任务重。针对此矛盾,我们以课例研究为切入点,观察点放在训练学生的倾听与表达能力上,借助“课堂观察量表”“课堂诊断报告”等工具,采用“低起点、缓坡度、多活动、快反馈”的操作模式,鼓励教师集体分工式诊断观察,使教师在教研路上小步伐前进,增强职业自信与幸福感。短短一年,学校便培养出三位区级赛教能手。

(四)分层定向培养工程

我们借助长安区名师大讲堂、名师之路等活动契机,促进教师专业成长,让优秀教师脱颖而出,形成风格,提升职业满足感与幸福感。教导处将分层培养与分类培养相结合,让不同层面的教师得到相应发展。

1.重心下移育骨干

教师现状分为两类:一类是工作10年以上的教师,他们教学经验丰富,多为能手、名师,年龄在40岁左右,家庭负担重,易产生职业倦怠。为调动其积极性,我们发挥课题组长、青年教师基本功训练组长、学科教研组长等非行政组织负责人的作用,通过“分级管理”“项目管理”方式,让更多有能力、有热情的教师走上项目负责人岗位,接受任务、策划活动,实现管理重心下移,形成“人人有事做,事事有人做”的模式,使教师在引领团队中反复磨练,提高综合能力,增强职业自信。

2.青蓝工程促成长

针对新教师多、教学经验不足的问题,我们分层次、有针对性地规划每位教师的成长轨迹,开展青蓝工程,采用“老带青、强带弱”的结对子培养方式,三个月适应、半年走上正轨、一年后出师、三年承担校级或区级公开课、五年成为名师。

3.定向培养选苗子

虽然是新建校,但年轻教师是学校的活水。我们通过建立“青年教师实践+特邀研究员跟进+团队共同磨课”的教学展示制度,为青年教师搭建师训模式。参加定向培养工程的教师,每次上课前要准备详案,研讨结束后及时撰写教学日志。充分发挥特邀研究员的资源优势,使教师以更宽阔的视野把握教材、实施教材,从而缩短新教师的成长期,促进青年教师团队在实践洗礼中自我成长、自我成熟。

(五)“青训同盟”夯功底

学校教师普遍年轻、有朝气、有活力,不乏多才多艺的年轻人。为提高青年教师的个人专业基本功,我们组建“学习发展共同体”,即“习作组、书法组、朗诵组、多媒体制作组、手工组、读书组、舞蹈组”等同盟小组,形成5人左右的合作团队,营造人人参与、日有所练、周有所得、持之以恒的学习氛围,共同学习、共同研究、共同提高。

(六)营造书香校园氛围,做好读书引领

读书是最自然的生命状态,也是高贵至美的人生境界。我们积极营造书香校园,鼓励教师成为书香教师。教导处在教师队伍中开展读书活动:每周三(或周五)下午4:00—5:00精读学校配发的教育教学类杂志,并做好“业务笔记”摘抄;放假前每人向教师推荐一本好书,开学后每周定时召开读书会;假期精读一本经典名著,并做好批注。

三、完善考核激励机制促落实

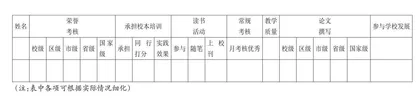

考核内容建议从以下方面着手(如上表所示)。

在具体考核激励过程中,要落实以下目标:

设立教师荣誉考核:教师在校级、区级、市级、省级、国家级等教学大赛中获奖,根据级别由1分起依次递增加分奖励。

设立承担校本培训考核制:根据教师承担校本培训任务的情况,由1分起依次递增加分奖励。

完善常规工作考核制:初步形成一套常规工作考核机制,考核以教研组为单位。

设立教学质量考核制:教学质量关乎学校发展命脉,教导处应对教师教学质量进行考核奖励。

建立读书考核制:通过读书沙龙等活动,引导教师及时捕捉思维亮点、课堂素材或教育困惑,共同分享、集体研讨。

总之,通过一年的努力,长安区第一小学实验小学在教育教学方面取得了一定成绩,得到了社会各界的广泛认可。未来,我们将继续在教师队伍专业化、素质化,教学课改创新性、研究性,家校共建互动性、体验性的探索之路上不断前行。

作者单位 西安市长安区第一小学实验小学