从惊异滑落到默享快慰

作者: 程继龙

摘要:昌耀的《峨日朵雪峰之侧》是统编版高中语文必修教材中的一篇课文,教师在教学中对其做了大量的解读尝试,但理解仍有不到位之处。昌耀固然有英雄主义、理想主义情结,但诗作的情感并非单纯指向这一点。而且,解读时由诗人的苦难经历直接跃升到“歌颂生命”这一主题,有简单化、鸡汤化之嫌。这就需要出入文本内外,化合审美的、历史的多重因素做出更有效的解释,乃至重新体认昌耀独特的悲剧精神。这样做有助于培养高中生的思辨能力和审美能力。

关键词:昌耀《峨日朵雪峰之侧》;惊异;默享;悲剧精神

昌耀早期的短诗《峨日朵雪峰之侧》享有崇高的声誉,姜涛评价它昭示了五六十年代“现代汉语的遒劲觉醒”。统编版高中语文教材幸运地选人了这首诗,必修上册将其放在第一单元“青春的价值”主题下,要求学生“感悟人生、思考未来”。“学习提示”中引导学生注意体味诗作意象“营造出的凝重而又壮美的氛围”,“感受其中蕴含的谦卑而强劲的生命力量”,这一定位也是大体合理的,看到了诗人经验、情感“壮美”“顽强”之外“凝重”“谦卑”的一面。教学过程中的大量讲解、实践,也注意到了诗作所关涉的理想与现实、崇高与卑微、苦难与幸福等方面的对抗与转化关系。但严格讲,不少中学语文教师对这首诗的内在构成、情感逻辑的把握是有偏差的。比如有教师认为这首诗是“充满生命强力的征服者之歌”,说充满“生命强力”可以,但真的只是表达了“征服者”豪迈精神吗?再有人认为,“蜘蛛”意象表现了诗人“内心十分恬淡,在荒漠野地中理解了生命的意义”,描写攀登者向上攀登的艰难,仅是为了凸显“生命之顽强”。这类做法,忽略了文本内部的复杂性,减损了理解的难度,将“登山”过程中孳生的复杂矛盾做了简单化的理解,甚至轻易地将苦难转化成了幸福,有鸡汤化之嫌。这就需要我们回到作品本身,正视诗歌中呈现出的繁难问题,进入诗人写诗时所处的特定的历史时代,在审美、历史、文化多个层面上做出有效解读,进而理解昌耀这样一类大诗人所获致的伟大的悲剧精神。

一、强力意象中的哀音

诗作首行“这是我此刻仅能征服的高度了”是一句总括性的判断,给出的结论并非积极昂扬的,“此刻仅能”两个修饰词大大缩减了“征服的高度”带来的气势。昌耀是熟悉“登高”“望远”这一类古典诗词所指涉的豪情逸兴的,但这些在“此刻”都不适用了。一种特殊的内在规定性限制了诗人向上攀登的可能,使他发出一声低沉的喟叹,险峰之上的无限风光可望而不可即。诗人深刻地明白这一点,在情绪上充满了犹疑、不甘,流露出了别样的哀音。

冒号之后的9行诗(第一节中),顺承而下,是对首行判断、喟叹的展开和证明。一个手脚并用艰难攀登的西西弗或埋首苦干的愚公般的伟大形象,突然停顿了下来,暂时抑制了一鼓作气直达巅峰的生命冲动,开始“探出前额”向侧面眺望。望见的景象,使他备感震惊、诧异:原本光辉四射,代表着光明和热力的“太阳”,变成了另一番模样,像一位老者一样“彷徨许久”,失却它的雄强、伟力,终于“决然跃入”一片引力无穷的山海。连绵起伏、闪耀着银光的雪山群峰,却有着广大的、超强的“引力”,向下拉扯着高处的事物,“山海”仿佛变成了“太阳”的坟场。这种颓丧的太阳形象,在六十年代的当代诗歌中是很少见的,与后来的先锋诗人芒克《阳光中的向日葵》中的“太阳”近似,也使人想起曼德尔施塔姆的“黑太阳”。人在高处,目光平视、向下,却看到了大地上一派溃败的景象。“石砾不时滑坡”“引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣”,高处的事物坚持不住了,引动下方持续不断的吵嚷、哀号,诗人特别指出“自上而下”,那下方的存在昏暗、无边,似乎要吞噬所有的“滑落者”。“棕色”不单是西北山地在阳光阴影下呈现的色彩,而且是血气和夕光交织形成的视觉影象。接下来一句“象军旅远去的喊杀声”,调动了听觉经验,按说军旅的喊杀声是威武雄壮的,但也“远去”了,零散而稀薄,历史的印记同样消隐在了充满超重力的大地深渊中。

到此,哀伤、犹疑的情绪遍布了登高的场域。很显然“攀登者”已经在身心困顿中停滞了下来,很难说他不会像石砾一样,加入滑落者的队伍,毕竟太困难了,只要一个不留神,那种阻遏下落,定住、向上的心力就会松动,就会一落千丈,葬身渊底。但是,诗人扛住了,“指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙。/血滴,从撕裂的千层掌底渗出”,这里充满了惊人的磅礴力量感,很难想象“攀登者”付出了怎样的努力,他简直是在挣扎、搏杀。鞋底血滴渗出的意象,简直是骇人的,给人以狞厉之感。

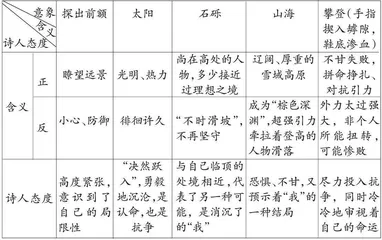

昌耀的过人之处,在于他有获致复杂性的能力,进入诗中成为意象的东西,均拥有了复杂的意涵:

每一意象的含义内部都是矛盾的,二项对立式的。例如“引力无穷的山海”,既指巍峨起伏的雪山、整个雪域高原,又指受难者生活其中的时代,前者是地理空间意义上的,后者是历史文化意义上的。对诗人个体而言,“群山”既是他生活的场所,他从那里出发,像泰坦那样从大地上汲取力量,也是最终接纳、消解他力量的恐怖深渊。一个人究竟能在多大意义上逃离“山海”,飞升至高处的玉宇琼楼,是大可怀疑的。而且,不同意象之间,形成了成对的关联。比如,和“小心地探出前额”相对的,是指关节揳入巨石罅隙的浴血攀登,一下一上,一谨慎一奔放。与彷徨许久的太阳一起滑落的还有石砾,以及预想中可能走向衰败的那个“我”。如此连类引譬,在不同层面以呼应或闪回的方式诉说着共通的情感指向。

进而在这个意义上,诗人的自我分化了,或者说产生了不同的主体。(在哲学领域中,自我和主体不是一回事,在这里为了服务于教学需要,不做区分)这首诗也可以看作诗人在登山的瞬间产生的纷繁复杂的内在经验的记录,不同的“我”带着相应的视野、幻象、情感,做出不同的反应,众多的自我相互审视、驳诘。看见彷徨许久而后决然跃入引力无穷的山海的那个“我”,心态是震惊、惶惑的,又透露着勇毅的决绝。而重新发动力量,抵抗向下的引力,将指关节揳入巨石罅隙的“我”,在刚强痛快中又流露着愈发沉潜幽婉的悲哀。整个体验到的精神可以说是悲欣交集、哀乐并置的,凡此种种,都消解了单向度的英雄主义、理想主义。

二、历史的遭遇与“蜘蛛”的出场

要想透彻理解这首诗的内涵,仅停留在作品字句、形式层面是不够的,还须返归一段特殊的个人历史,五六十年代的时代环境也提供了理解这首诗的必要条件。

昌耀十四五岁即参加抗美援朝战争,退伍后几经周折,怀着“贡献全部青春的许诺”的梦想来到了青海,进入《青海文艺》编辑部。1957年,青海省文联为了开展“反右”运动,把性格与众不同的昌耀打成了“右派”,说他《林中试笛》两首小诗“留恋旧日的地主生活”,认定他为“一般右派分子,混入革命队伍的阶级异己分子”,做出“送农业生产合作社监督劳动、以观后效”的结论。这给昌耀沉重的打击,“我以灵魂与肉体的双重痛苦,感悟了自己的真实处境与生存的意义。而清白无辜与欲加之罪带给我的心理冲突终难将息。我感觉到自己从来没有像那时强烈感受到的与普通劳动者的不同。不,我的处境还要等而下之,一个‘贱民’即便想融入‘普通劳动者’一族过一种平和的世俗生活亦不易得。”此后二十年的诗作,都是他这种心理状态的记录。

1958年5月,昌耀被分派到青海省湟源县北山崖头开凿土方工程,他回忆自己和同犯在山上抬水,沉重的驮桶从上面一端滑下来死死地顶着他的胸部,“像一个绝望的人意识到末日降临,我带着一身泥水、汗水不断踏空脚底松动的土石,趔趄着,送出艰难的每一步。感到再也吃不消,感到肺叶的喘息呛出了血腥。感到不如死去,而有心即刻栽倒以葬身背后的深渊……”1959年春,他在祁连山腹地牛心山后约三十公里的铅锌矿搬运矿石不幸受伤,“我倒下了。/石棱穿破了眉骨,/血浆从眼眶里涌出。/昏迷了三天三夜。”这一惨痛经历在《大山的囚徒》一诗中做了记录。这样的生活“是一种痛苦。是一种梦觉。是一种执着。是一种更带自觉的精神”。

由此,昌耀开始退出当时集体齐声歌唱的那种政治抒情诗,开始“品尝初雪的滋味”《鹰-雪·牧人》,“抬头啸然一声,随我对我们红色的生活/作一次惊愕的眺视。”(《群山》)那种常见的时代赋予的英雄主义、理想主义逐渐被“现实的苦难”浸透。“生命是活生生的现实”,尽管他们那一代人的观念、行动都是处在众类的牵连、协调中,但个体每日每时体会到的苦痛是切身的,不可逾越的。“这是一个被称作绝少孕妇的年代。/我们的绿色希望以语言形式盛在餐盘/任人下箸。我们习惯了精神会餐。”(《凶年逸稿》)粮食极度匮乏,肉体的饥饿被覆盖在各种说辞、诗意的口号之下,但肠胃空虚灼热乃至抽搐的感觉是难以忽略的。“直到夜深才跑到一处陌生村落,/我们倒头便在廊阶沉沉睡去”,黎明醒来“才发现自己是露宿在一片荒坟”(《凶年逸稿》),这是饥饿濒死的离奇体验。据燎原先生考察,1959年春,昌耀在矿场搬运矿石的那段日子,每月的口粮配额由最初的45斤,一度缩减到可怜的17斤,还不能足量发放,以至于他们只能吃草根野菜,掏挖田鼠洞里的粮食果腹。

由此来看,“指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙。/血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出”这样的刻画,实际上是诗人在流放地日复一日的劳作中常常会遇到极端吃力、疲惫乃至可能导致牺牲的处境的形象反映。如稍有松懈,就有可能失手、掉队,永远地赶不上队伍,甚而将尸身留在荒原上。更重要的是,诗人有着比一般人更沉重的精神负担,“我喜欢望山。望着山的顶巅,/我为说不确切的缘由而长久激动。/而无所措。/有时也落落寡合”(《断章》),他有着形而上的内在拷问,“哪怕只是‘精神上的流放’也会导致事实上的沉沦、颓废”,意志上的一闪念,极有可能导致精神上的猝然崩溃,再也站立不起来。因此,他才会在“绝域苍茫何所有”的境地里发出“呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍”的呼唤。“雄鹰”“雪豹”这一类事物,既是“雄强有力”存在的代表,又是孤独的象征,人在茕茕孑立无所依傍的时候,难免呼唤同类,哪怕是一个并不存在的幻影。

但是,雄鹰、雪豹并没有来,来的是一只小小的“蜘蛛”。蜘蛛不美,也许它真的拖着又细又长的丝线,倒挂于锈蚀的绝壁,在猎猎野风中晃荡,与“我”打了个照面。也许,它压根儿就没出现,只是“我”意念中一个活物、一个点。诗人强烈地感受到,这才是他的同类。他和蜘蛛一样,不能翱翔长空,不能独步雪域,只能收敛自尊与锋芒,固守在某个岩砾的罅隙中,睁大眼睛盯视着外界的风吹草动,绷紧全身的精肉准备着克服下一个随时到来的危机。只有这样,他才可能捱过风雨的抽打,岁月的考验,不可思议地生存下去,“挺住,即意味着一切”。这一情节是对流放者绝地挣扎的真实写照,这首诗也是处在历史遭遇中的诗人将上未上、将下未下的尴尬处境的精妙象征。

三、理解昌耀的悲剧精神

从诗作悲欣交集的语调、血气奔涌的意致可以感到,它所承载的强烈的悲剧精神。昌耀一再强调自己对“悲剧”“不幸”的偏好。“悲壮的牺牲者,是一种‘美’。幸存者的悲壮之思,也是一种‘美’”。“‘不幸’比之于‘幸福’可能有着无可比拟的魅力……所谓不幸则更多体现为变幻莫测的命运,精神的劫难史、灾变史,刻骨锥心而无定。”从“反右”开始,一直到八十年代,昌耀在人与诗两个层面上,铸造着他的“悲剧诗学”。

昌耀将诗理解为生命与审美相互滋养、持存的过程,他是在生命真实、艺术真实两个层面上来实践“悲剧的诗”的。他直言“我爱生命”,离弃了对生命的欣喜、忍受、凝望,诗便无所依附。“我所理解的作家或诗人当是以生命为文,以血之蒸馏为诗的”。生命是诗的根源、本体,为诗歌提供最初的来源、动力,也为诗提供着最终的归宿。诗又是对生命的抽象、保存,“艺术创造的魅力其精义所在莫不是人世生活的诗化的抽象?抽象的基础愈是丰厚,抽象物的蕴积也愈丰厚”。诗人知道自己在受难,他是西风中即将摧折的芦苇,但他要珍惜自己“会思想”的特权,并借此将生存中的冲荡、静穆记录下来,进而以审美为标的,规约人自身到应该抵达的境界。

一方面,悲剧精神表现为对世界荒诞本相的体认。中国人在四时代序、人事变换中体会到“悲”的情感,并将之普遍化为一种常态的人生哲学。西方人认为,悲剧最终源于非人的外物对自我的束缚、摧残。被缚在高加索巉岩上的普罗米修斯自叹“我既知道定数的力量不可抵抗,就得尽可能忍受这注定的命运。这些灾难说起来痛苦,闷在心里也痛苦!,”普罗米修斯清楚地知道自己受罚的结局不可更改,因为这出自至高无上的宙斯的命令。加缪说,“荒谬的本相”源于一个微不足道的开始,当你低头转过街角或在饭馆吃饭时,觉得一切都匪夷所思、不再是你认识的了。从这一瞬间开始,传统、理性、道德、情感,“一切都变得不再确定”,不再有先验的、稳固的基础了。世界本就处在巨大的混乱、不公之中。现代社会的战争、压制、孤立剥除了人身上所有可倚靠的东西。就像西西弗终日推着巨石上山,巨石如山的重量压迫着它,粗糙的表皮摩擦着它的肌肤。推着巨石向上移动这件事占据了他的时间,疲累、痛苦充斥着他生命的每一个间隙。这是无可逃避的,人知道它在受苦,但是没有逃脱的可能。他只有面对、体会、把玩这种不可抗拒的非人性的终极力量。