科教育人:创新型人才早期课程培养的学校实践

作者: 陈岱

【摘 要】拔尖创新人才的培养是一项复杂而又艰巨的工程。在基础教育阶段,激发学生创新意识,发展创新思维,开展创新实践,培养创新品质,是学校创新人才早期培养的重要使命。学校应从课程改革的育人目标出发,寻找一条适切的创新人才培养的路径:以学生创新素养培育为导向,重点落实科学教育,弘扬科学家精神,开发指向学生以科学创新素养为主项的育人课程体系;探索指向学生创新素养的课程推进机制,重点优化科学创新思维的培养方法,提供创新实践的平台和项目情景;实施指向学生创新素养激发的课程评价模式,让富有学校特色元素的创新课程育人模式启智学生迈向未来。

【关键词】科教育人 创新型人才 育人课程

党的二十大报告指出,我们要坚持教育优先发展,科技自立自强,人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国。党的二十届三中全会进一步提出教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。2023年5月,教育部等十八部门联合发布了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。因此,在基础教育阶段,牢牢抓住学校育人方式变革的总切口,持续完善创新型人才尤其是科技创新型人才早期培养的大格局,则可响应“创新驱动”的国家战略,顺应“教育强国”的时代意义,实现“人才培养”的蓝图愿景。

基础教育的小学阶段是创新思维发展的重要时期。学校课程作为学生创新素养培育的重要载体,其知识的系统性、活动的实践性、科学的探究性和跨界的综合性等特点,对于拔尖创新人才的培养具有重要的实践之义。2023年的《基础教育课程教学改革深化方案》,形成了“培养目标—课程体系—教学方式—评价方式—教学空间”的系统化顶层设计,也为学校对创新人才的早期培养清晰解读了课改的方向和原则。而且,聚焦科学、系统的课程架构,推进学校课程育人模式改革,重点关注科教育人的策略,也是学校高质量发展、创新人才早期培养的切入点、突破点和生长点。

一、把握创新教育蓝图:开发指向学生创新素养的育人课程体系

科学教育具有基础性、实践性、综合性的特点,对学生创新思维的培养具有较大优势。2022年版各学科新课标都将学生创新能力的培养作为深化课改的着力点,具体指向科学观念的提炼、科学思维的建构、科学探究的养成、科学态度的形成等四个维度。基于此,学校创新课程体系架构,在内容上既要考虑学生的认知特点,又要契合学科基本知识,同时突出科学创新元素,关注生活实际问题,强调用问题解决的方式来促发学生创新素养的达成。

(一)主旨明确,让国家基础性课程的创新元素得到校本化落地

国家课程是学校育人的主要载体,是学生创新思维培育的重要途径,因此,开足开齐国家基础性课程,并调适与整合各学科中的创新教育元素,强化科学类课程并进一步优化方案和实施,是确保学生创新素养提升的坚实基础。

1.基于课程,拓宽学科外延

小学各学科,因具有全员性和基础性的特点,其内容外延的供给是有限定的,但为了培养创新型学生,就应该予以科学维度的拓展。如在教学“神奇的水”的内容时,教师就可新拓展“倒不出来的水”“溢不出来的水”“流不出来的水”“能断层的水”“会逆流的水”“会翻墙的水”等主题,有效提升科学的学习层次。

2.突破课程,融入特色元素

作为幅员辽阔的国家,统一教材具有常态性和普适性,但教师只有让学生对接自己家乡和身边的“现实科学”,方能将所学的科学知识与日常生活紧密相连,如教师可以引导学生对宁波“书藏古今·港通天下”的科学成因,对“宁波历史·它山堰”“宁波后花园·东钱湖”“宁波市树·樟树”的科学归因探究,融入了属地特色元素,就能使学习变得有趣起来。

3.优化课程,提升学生思维

创新思维的培养是创新型人才培养的核心,在小学阶段宜坚持三类创新思维的培养:一是顺向和逆向思维,如“顺光与反光”“加热与冷却”“提纯与稀释”“定轮与活轮”“作用与反作用”“叠加与抽离”;二是聚合和发散思维,如聚焦于器皿本身的造型与体积、刚度与韧度、隔热与隔水,发散于器皿外在的各类多功能的类比与转换、借用与化用、艺术与审美;三是批判性和创造性思维,用新的发现与建构去替换或迭代,如探究“爬山虎的秘密”,从探究土壤的水分、酸碱度发展到探究墙体砖块水泥的水分、酸碱度,再如探究“减速带”,从探究“月牙形”发展到探究“倒燕尾槽”的减速功能。

(二)主题整合,让校本探究性课程的创新实践得到融合化开发

校本探究性课程是国家课程的拓展,旨在联结教材主题与生活问题,打造契合学校特色的探究性课程体系,让学生体验合作、分享、欣赏、创造的乐趣,形成想象、探究、创新、发明的志趣。

1.信息科学类课程

信息科学技术领域的探究性课程,包括编程、3D打印、神奇超声波、无人机、OM、AI等,通过教材的整合编著,课程资源的配套配备,教学课时的合理安排,分层次开设课程,在拓宽学生信息知识视野的同时,为他们在未来信息技术领域的深入学习埋下创新的伏笔。

2.工程科学类课程

该类课程致力于培养学生的创意设计、工程实践及动手操作等综合能力,探究工程和科学之间“思”之不同的内隐。如“竹签塔承重”需要利用有限的竹签和胶带搭建能承受一定重量的高塔;“意面棉花糖塔”要求使用意面和棉花糖建造一座尽可能高的稳定塔等,这都需要考验学生的设计能力和对结构力学、材料属性等知识的掌握情况。

3.农业科学类课程

该类课程让学生走向农林牧渔,建立科学和生活的连接,如利用物联网技术运作的“智慧农场”“智慧鱼池”“智慧蜂巢”“智慧酿造”等,让学生既可实现远距离实践操控,又可了解现代农业的魅力,把农业技术、劳动实践和科学教育紧密结合,从而愿意学、主动学、轻松学。

(三)主体纵深,让个性特长类课程的创新空间得到特色化延伸

学生是接受教育的对象,更是教育践行的主体,教师要突破常规教学中的条条框框,联结学生学习兴趣和完整生活,构建适合学生发展的课程,引导他们在真实情境中深度学习、深度体验、深度参与。

1.开发“走进我的城市”实践课程

该课程围绕研学主题,具体以体验任务为导向,引导学生将在学校习得的知识、技能、感悟等运用到真实的环境中去,完成资料查找、计划制订、学习研究、体验获得、成果介绍等系列活动,真正实现“研”途皆成长的“奇妙之旅”,如“书”何以藏古今,“港”何以通天下,“水则碑”究竟准不准、“报国寺”究竟有没有麻雀飞虫、“半支烟囱”为何不倒、“逆风船”为何还能前行等。

2.开设“我是小小科学家”宣讲课程

科学家精神对于创新人才的培养,在树立科学之志、形成科学精神和锤炼人文品格上有着重大关联,因此,用好屠呦呦、胡思德、童第周、周尧等宁波籍科学家的资源,开设“我是小小科学家”宣讲课程,让学生通过投入时间和精力搜集资料,深入了解科学家的生平事迹,并将其整理成文,学生可从科学家们的生命历程与卓越贡献中去感受深沉的家国情怀、务实的求真态度,强烈的责任担当。

3.开展“特色社团资源”拓展课程

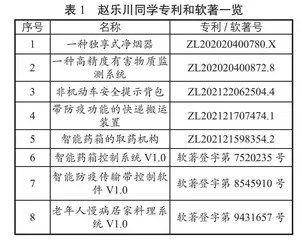

开发多维度、全要素的社团课程,能为学生创新特长的培育搭建平台。如创设科技、信息、无人机、桥梁、斜塔等实践探究类课程,让学生在“活动中成长,思考中启智”;开展趣味实验、航模创竞,Steam创客、Scratch编程等课程,于是“太阳花迷你电风扇”“智能污水处理装置”“智能宠物供水系统”“健康防疫通道”“会呼吸的杂粮罐”“会说话的药箱”“会说话的背包”等项目在学生手中应运而生。

二、优化创新教育策略:探索指向学生创新素养的课程推进机制

课堂教学、泛在平台和实践活动是创新素养培育的三大途径,即以教学形态的变革为主轴创新课堂样态,以泛在平台的建设为主场拓宽创造平台,以实践活动为主线丰富创意实践,是优化课程结构、打通课程壁垒、关照创新人才培养的有效机制。

(一)推进“双师·四力”培养的创新元素融合课堂

变革传统课堂,建立创新素养培育视域下的课堂模式,需强调课堂的实践性和综合性,为此学校特尝试“双师课堂”(学科教师与AI教师),全科全程培育学生思辨力、判断力、想象力、洞察力。

1.构建“双师”课堂,感知“四力”

将人工智能引入课堂教学,深受学生青睐,而根据目前学校师资和信息技术发展速度,实行“双师课堂”模式,更为合适。这些能化静态为动态、化不可视为可视、化留不住为留得住、化不可控为可控的“比实景更逼真”的虚拟,如“昙花一现”“知了的生命历程”“蛋壳里的秘密”“气缸原理”等,更能提升学生的思辨力、判断力、想象力、洞察力。

2.探索“三段”环节,深入“四力”

思维启动阶段,重在情景再现、实验观察、猜想站队、假设推理、两难选择、过程复盘,如“重合的玻璃”“分别被捂住嘴或腮的鱼”“被拦腰剪断的蚯蚓”“一张纸折叠10次后”等;思维闪光阶段,重在新旧知识关联后的“异想天开”“一叶知秋”,如“自动复位的跳高杆”“会给来客打分的水池”“拉链式红领巾”“会变色的照片”等;思维挑战阶段,则设计具有挑战性的问题,为拔尖人才提供拓展到创新的触点,如“原始取火”“临渊羡鱼”“教室西窗的三遮伞”“一辈子直了”等。

3.实施四步方式,优化“四力”

探究式的教学致力于打造“学为中心”的流程:一是独学,即自己先学、先想、先查、先试,如根据“智能卫生角”的创意提项目、出点子;二是对学,两个学生相互交流、检查、提问、考验、比较,如对电路实验进行观察、记录,以及验证数据的真实性和科学性;三是群学,一个小组共同研究一个科学主题,如收集水循环的降水、蒸发、地表径流等信息,以及通过对相关信息的分析,得出结论,包括调查统计、数据分析、设计制作、产品研发;四是展学,各小组通过PPT演示、视频播放、实物展示、现场实验演示、解答观众提问等形式介绍自己的研究成果,并利用学校数字化平台再展示。

(二)营造“双学·四敢”培植的创新氛围场域平台

科学家精神形成于漫长的科研探索中,尤其是“敢为人先、敢于担当”的创新品质和“敢于质疑、敢于试错”的科学态度,对创新型人才的培养更有着紧密的关联度和契合度。

1.创设科学文化之所,形成科学磁场

应显化校园文化环境,打造彰显科学家精神的场景化空间,让学生在校园文化浸润中感知科学家“四敢”精神。如树立形象鲜明的校园雕像,了解科学家探索之路;开辟精神传承的院士之路,体悟科学家成长之径,建立资源丰富的科创中心,体验科学实践之趣,直至以文化人,启发“四敢”品质。

2.开辟科学实践之地,建设科学广场

弘扬科学家精神、学习科学家方法的主阵地是实践,因此,以校内外科学实践基地开辟为契机,科学实践活动为抓手,是学生“四敢”品质形成的重要环节,可通过增设“思创一体”校内创新实验室,成全学生去逆向质疑试错、因果质疑试错、推理质疑试错,如对“水蒸发”与加热、光照、气压、风速、容器材质之间的因果关系,设计并进行了实验操作,体验“质疑是试错的前提,试错是质疑的经历”。

3.利用校外科学基地,扩大科学载体

到高校科技馆、校外文化馆、青少年科创馆、社会研学基地等地,能在真实项目中锤炼学生的科学探究品格,如“食物自动降温机”的创作,就启发于青少年科创馆一场别开生面的“科学家的故事”宣讲会,科学家的生平事迹由内而外地浸润着学生,触发他们寻找生活中“如何快速安全地对刚出锅的热食,如汤圆、面条等降温,以免耽误上学上班”等实际问题,进而经历“结构设计—材料选定—外观架构—原理运用—成品试用—反复改进”等一系列的烦琐步骤,增强了学生勇于面对挑战的信心。