从“读通”走向“读深”

作者: 喻雷群 俞小珍

【摘 要】古典名著节选类课文相对晦涩难懂,学生学习时往往存在畏难情绪,缺乏有效的阅读方法。为此,教师应根据学生的学习情况和教学内容的特点,设计学习任务,从易到难,逐步引导学生理解知识、掌握技能。

【关键词】古典名著节选类课文;阅读;教学策略

古典名著节选类课文是统编教材的重要组成部分。由于这类文章相对晦涩难懂,学生学习时往往存在畏难情绪,缺乏有效的阅读方法,难以提升思维能力。对此,教师应根据学生的学习情况和教学内容的特点设计学习任务,从易到难,逐步引导学生理解知识、掌握技能,从“读通”走向“读深”。下面以统编教材五年级下册第二单元为例,进行实践研究。

一、读通:聚焦感知与理解,把握内容

学习古典名著节选类课文,首先要整体把握文章内容。教学中,教师要善于结合文本特点,精心设计任务,拉近学生与名著之间的距离,提升学生的自主学习能力。

(一)梳理情节,理清脉络

本单元编排了《草船借箭》《景阳冈》《猴王出世》《红楼春趣》这四篇课文,它们都有明晰的情节线。在教学初始,教师可安排“梳理故事情节”的学习任务,让学生从课文中提取信息,借助关键词,梳理故事的主要内容。如:教学《草船借箭》时,可提供“接受任务—( )—( )—(如期交箭)”的支架;教学《红楼春趣》时,可提供“拾风筝—( )—( )—( )”的支架;教学《景阳冈》时,可提供“喝酒—( )—( )—(下冈)”的支架。围绕这些支架,学生组成学习小组,进行讨论交流,分小组展示学习成果,最后自主修改,串联故事内容,初步感知人物形象,提升梳理信息的能力。

(二)影视体验,加深理解

很多古典名著都改编成了影视作品。在教学古典名著节选类课文时,教师可根据教学需要,让学生借助这些影视作品体悟文本。比如,教师教学《猴王出世》时,在学生借助第一自然段的关键词语,梳理出石猴出世的过程后,适时引入影视资料。如此,无须用过多的语言去引导启发,学生就能直观形象地理解文本内容,感受石猴的神奇,可谓事半功倍。再如,《草船借箭》中借箭的部分无疑是最震撼人心的。教师可引领学生潜入文本,了解借箭的具体过程,再适时地播放相关影视资料,这样学生会有更深的感悟。

(三)了解背景,补充空白

受篇幅限制,古典名著节选类课文编入教材时会有所删改,承载的信息有限。对此,教师可引入相关背景资料,如作者生平、创作意图、所处时代等,帮助学生更深入地理解课文,同时也拓展学生的视野。比如,《草船借箭》这篇课文是根据古典名著《三国演义》中的相关情节改写的。课前,教师可以让学生自主阅读《三国演义》第四十六回之前的内容,对整个故事的背景有一定的了解。课上,在出示课文题目后,可以让学生介绍《三国演义》,了解学生的课外阅读情况。同时,适时链接背景资料,让学生通过回溯历史,走近“心胸狭窄的周瑜”“忠厚老实的鲁肃”“神机妙算的诸葛亮”这些经典的人物形象。可见,用好背景资料拉近了学生与文本之间的距离,提升了学生的阅读理解能力。

二、读懂:立足品味与思辨,感知人物

在学生读通课文,初步了解文章内容之后,教师还要让学生在阅读过程中从“品味”走向“思辨”,领悟文本的表达特色,深化对人物的认知。

(一)通过细节描写了解人物

关注细节是感知人物形象的重要方法之一。教师在教学过程中,应引导学生聚焦人物的语言、动作、神态等细节描写,通过联系上下文、结合资料等方式,揣摩人物形象。比如,教学《景阳冈》时,教师让学生聚焦武松打虎的片段,关注动作描写。学生发现,“一扑”“一掀”“一剪”把老虎凶猛残暴、让人生畏的气势显现无遗,“揪、按、踢、提、打”把武松打虎的场景描写得有声有色,使打虎英雄的形象跃然纸上。又如,教学《猴王出世》时,教师引导学生找出猴子成王过程中的语言,说说感受。学生反复地朗读“我进去!我进去!”“大造化!大造化!”等重复又短促的语言,体会石猴的自信。再如,在《红楼春趣》的教学中,教师引导学生关注宝玉放飞风筝失败后的动作与语言,通过“摔”“指”等字词感悟宝玉的率真。

(二)通过评价人物增强思辨

教学中,教师可鼓励学生边读边思、边读边问,充分讨论辨析,提升思辨能力。比如,学习《草船借箭》时,围绕“对诸葛亮有什么进一步的了解”这个问题,学生自觉从课文中寻找证据,让诸葛亮的“神机妙算”具化为知晓天文地理、识人心、顾大局等,通过评价人物,增强思辨能力。再如,《景阳冈》中,武松这一人物给人留下了深刻的印象。然而,对于武松的行为,人们往往持有不同的评价。有人认为武松勇敢无畏,是英雄好汉的典范;也有人认为武松过于鲁莽,缺乏必要的谨慎和智谋。教师可以根据这两种截然不同的评价设计学习任务,引导学生潜入文本,找出支持不同观点的证据,并进行对比和分析,在思维的碰撞中提升思辨能力,从而学会从多个角度思考问题和表达自己的观点。

(三)通过比较人物感受性格

古典名著节选类课文中往往人物众多。围绕同一事件,比较不同人物的处理方式,可以帮助学生更好地感知人物形象。例如,《红楼春趣》描写了不同人物放风筝的场景。围绕“放风筝”,教师设计了以下任务。任务一:文中哪些场面给你留下了深刻印象?通过文中对风筝样式的描写,你对放风筝有了哪些了解?任务二:阅读“阅读链接”中的《风筝》一文,找一找有哪些说法和课文中的一致。在任务的引领下,学生感受大观园内众人放风筝的热闹场景,通过人物选择的风筝样式和放风筝时的反应,体会不同人物的性格特征。

三、读深:着眼迁移与展示,拓读探究

学习古典名著节选类课文的目的之一是引导学生从“读一篇”到“读一本”,再到“读一类”,增加学生的阅读量,拓展学生的阅读视野。本单元的教学中,教师可结合“快乐读书吧”,围绕“读古典名著,品百味人生”这一主题,引领学生展开整本书阅读,更全面地了解中国古典名著。

(一)迁移阅读方法

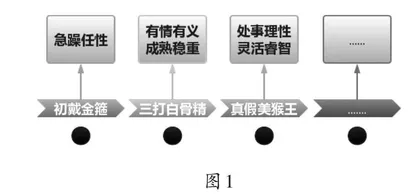

古典名著往往篇幅长、人物多,阅读起来有一定的困难。为此,教师可指导学生迁移运用从单篇课文中习得的阅读方法。比如,《西游记》中,主角的成长历程是一条暗线。阅读时,学生可围绕孙悟空这一人物,借鉴梳理课文内容时使用的情节支架,找一找书中能体现孙悟空成长的情节,提炼关键词,把“时间轴”补充完整(如图1),在比读辨析中,感悟孙悟空的成长历程,让人物形象丰满起来。又如,阅读《红楼梦》时,学生对照不同章节中人物的行为表现,通过绘制人物事件图来探究林黛玉、贾宝玉、薛宝钗等人物之间的关系和性格特点。在这个过程中,学生不仅巩固了阅读方法,提高了专注力,还提升了文学鉴赏能力,陶冶了情操。

(二)拓展阅读内容

聚焦古典名著中的事件和人物开展阅读,在此基础上对照不同文本,可以发现事件与事件、人物与人物之间的联系,进而更全面地了解人物。例如,学习了《草船借箭》后,学生感受到曹操生性多疑,不轻易出兵。为全面了解曹操这个人物,在教师的引导下,学生先阅读了《三国演义》,再阅读并翻译了曹操的《蒿里行》《求贤令》,最后阅读了李国文《话说曹操》中的片段和历史故事《曹操起兵》。这样,学生从一篇出发,多文本比照,通过分析“演义中的曹操”和“历史上的曹操”的相同点和不同点,对人物有了更全面的了解,培养了独立思考的能力,发展了批判性思维,为今后的学习打下了坚实的基础。

(三)展示阅读收获

阅读收获的展示方式多种多样。可以将文本中的主要情节改编为连环画或者课本剧。可以围绕某一问题展开讨论,以书面形式提交探索成果。在这一过程中,融入多学科知识与技能。比如,利用美术知识,绘制《三国演义》兵器谱,结合《西游记》中人物的相貌、装扮、名号等制作人物名片;借助信息科技课上学到的方法搜索资料,研究《三国演义》中的军事策略,或探讨《西游记》中的仙术法宝;运用地理知识,绘制《西游记》中的取经路线图,或标注《水浒传》中梁山泊的位置。这些多样化的展示方式有助于激发学生持续阅读古典名著的兴趣,也有助于培养学生的批判性思维和创新能力。

古典名著是宝贵的文化遗产。教师应引领学生在任务驱动下,激发阅读兴趣,感知文本语言,提升思维品质,提高文化品位。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]徐鹏.义务教育课程标准(2022年版)课例式解读:小学语文[M].北京:教育科学出版社,2022.

[3]姚惠平.高质量思辨:让阅读走向理性与清明:“思辨性阅读与表达”学习任务群的实践探索[J].教学月刊·小学版(语文),2023(4):36-39.

[4]吴欣歆,孙凤霞.小学整本书阅读教学指导:下册[M].北京:教育科学出版社,2020.

[5]王国均.读写教室:语文教学新样态[M].上海:上海教育出版社,2022.

[6]缪仙梅.一核三联五环:小学语文“思辨性阅读与表达”任务群教学探寻[J].语文教学通讯·C刊,2023(4):54-56.

(1.浙江省杭州市钱塘区观澜小学

2.浙江省杭州市钱塘区学正实验学校)