基于问题解决的民间故事教学路径探析

作者: 汪健 倪琛

【摘 要】目前对民间故事的学习,往往由教师主导,容易忽视对故事主题、人物形象、思想情感的深层次挖掘。为解决这一问题,教师可以沿着“知民间故事风趣—识民间故事精粹—展民间故事情怀”的教学路径,深化学生对民间故事的理解,增强学生的文化自信,培养学生的核心素养。

【关键词】民间故事;课堂教学;文化自信

民间故事是古代劳动人民创作的文学作品,是培养学生文化自信的有效载体。目前对民间故事的学习,往往由教师主导,容易忽视对故事主题、人物形象、思想情感的深层次挖掘,导致学生无法感受民间故事的神奇浪漫,无法体会人们对真善美的追求。为解决上述问题,教师可以沿着“知民间故事风趣—识民间故事精粹—展民间故事情怀”的教学路径,引导学生深入文本,提高对民间故事的学习和理解能力。下面以统编教材五年级上册的民间故事单元为例,谈谈具体做法。

一、知民间故事风趣

在单元教学伊始,教师依据单元人文主题,创设“我是民间故事传承人”的情境,让学生知晓本单元的学习目标,通过搜集民间故事、讨论民间故事以及动手制作民间故事集等方法,拓宽阅读视野,感受民间故事的传奇与风趣,提高对文学作品的审美能力。

(一)搜集故事拓视野

为激发学生阅读民间故事的兴趣,教师发布了民间故事征集令。学生通过采访祖辈、借阅书籍等方式搜集故事,并借助信息技术,对获得的资料加以阅读、整理,同时在网络平台上进行分享。例如,针对中国古代四大民间故事,学生阅读后从“核心人物关系、故事主要内容、我的问题、我的发现”等方面完成梳理。在阅读、分析民间故事的过程中,学生不仅认识了许多性格各异的人物,还感受到了民间故事的风趣生动。同时,随着阅读资源的积累,学生发现民间故事常常呈现特有的叙事模式,如多以“从前”开头,以人物幸福或悲痛结尾。

(二)展开讨论助思辨

为深化学生对民间故事的认识,教师可以组织学生展开讨论,提高学生的思辨能力。

先比一比。学生聚焦中国古代四大民间故事,从人物、情节、结局等方面进行对比,关注故事的共同点:在这四个故事里,都有人试图阻拦男主角与女主角相爱相守;男主角与女主角都经历了许多磨难;结局都含有一定的悲剧色彩。

再找一找。学生对照自己搜集的民间故事,针对开头、结尾以及故事发展过程中印象深刻的情节,说说自己的发现。如:民间故事一般有固定的类型和重复的段落,惯用“三段式”;民间故事从现实生活出发,但又不局限于现实生活,它们往往包含着超自然、异想天开的成分。

这样教学尊重学生的主体地位,让学生在资源联读和对比分析中,深化对民间故事的认识,增强审美和思辨能力,从而充分感受民间故事的生动性。

(三)绘制故事助表达

为提高学生的学习能力,教师根据民间故事语言平实、情节生动的特点,创设了绘制民间故事连环画的活动,助力学生把故事讲解得更加生动。教师可从以下几个方面进行引导:①以故事情节为主线,抓住情节发展的关键点绘画;②根据人物关系推进故事;③聚焦故事的开头、经过、结尾绘画。学生用图画和简要文字来介绍、分享自己阅读民间故事的收获,并将绘制成果集结成册。

此次活动注重语文和美术的结合,既增强了学生学习的有效性,又让学生在绘画过程中提高了对故事情节的理解水平,培养了学生的审美能力和表达能力。

二、识民间故事精粹

要想当民间故事传承人,必须能够讲好故事。为训练学生的思维能力、表达能力、创新能力,教师可以通过多种方法,让学生学会创造性复述故事,感受民间故事精粹。

(一)想象补白,训练思维力

留白是中国传统艺术中常见的创作手法。为提高学生对民间故事的解读能力,教师可以善用故事中的留白,引导学生作出猜测。比如,《牛郎织女》提到牛郎与老牛相依为命。学生可以发挥想象力,说说他们在生活中可能会遇到哪些困难。再如,牛郎遇到织女后,“把自己的情形一五一十地说了”。他具体是怎么说的?学生可以转换人称,用牛郎的口吻补充情节。需要注意的是,在这一过程中,教师应指导学生留意故事的情节脉络,思考人物的性格,让补白具有合理性。

(二)长话短说,培养表达力

本单元的学习重点是创造性复述。因此,学生必须学会长话短说,知晓保留、删减什么,如何概括、改写,提高表达能力,为后期创编剧本和演绎民间故事做好铺垫。教学中,教师可引导学生按照“了解故事主要内容—列小标题,理清行文脉络—缩写故事内容(摘录、删除、概括、改写)—整合缩写内容,通读故事—同伴互读,评改分析”的流程,提高表达能力。

【范例1】与牛为伴,与牛亲密

古时候有个孩子,爹娘都死了。哥哥嫂子待他很不好。他每天放牛。那头牛跟他很亲密。他没名字,人家就叫他牛郎。(缩写方法:摘录、删除)

【范例2】离开故里,山里安家

过了几年,牛郎长大了。哥嫂跟他分家产,只分给他一头老牛和一辆破车。牛郎牵着老牛,拉着破车,离开村子,在山前边盖了一间草房安了家。(缩写方法:概括、改写)

(三)创意改编,增强创新力

民间故事虽然从生活出发,但并不局限于生活。它们往往包含着异想天开的成分。对此,教师可以让学生发挥想象力,对民间故事进行创意改编。创编时,可指导学生关注民间故事的写作方法,寻找合适的切入点。比如:明确人物之间的关系,根据人物性格设计情节;故事完整,有起因、经过、结果,按一定顺序讲述(如按时间顺序);善于设计悬念,让情节有转折。学生可以融入自己的生活、阅读经验,合理创编故事,提高创新能力。

故事创编仅仅是第一步。在故事创编工作完成后,教师还需引领学生对其创作的文本进行分享与探讨。鉴于学生的认知水平不同,故事的品质也会呈现出差异性。例如,部分学生拥有丰富的想象力,能为原有故事增添新奇元素;部分学生的语言积累颇为深厚,他们在词汇运用方面表现突出;部分学生擅长观察,能够细腻描绘人物的语言、动作、神态及心理活动;还有部分学生善于设置悬念,能有效安排情节冲突,让读者产生情感共鸣。教师应基于学生各自的强项,及时肯定学生创作的亮点与特色,并聚焦学生的“最近发展区”,鼓励他们互相学习。但需注意的是,故事创作的主旨必须始终保持不变,即确保结局能够彰显民间故事的特征与韵味,反映民间故事的精神内核。

三、展民间故事情怀

为了让更多人了解民间故事,培养学生的文化自信,可以融合语文和戏剧,让学生把民间故事改编成剧本,用读、演等多种形式传承和发扬中华优秀传统文化,增强学生的审美体验。

(一)撰写剧本

在撰写民间故事剧本的过程中,教师应充分尊重学生的意愿。学生以小组为单位,通过讨论,确定剧本大纲。之后,学生针对角色、核心事件,采用小组投票的方式制订方案,再次使用缩写故事的方法撰写内容。撰写时,要运用剧本创作技巧,明确故事主题与类型,构建丰富的情节与冲突,塑造立体的人物形象,融入文化元素,注意细节和逻辑。这样可以创作出既符合原作精神又富有创意的剧本。剧本创编不仅提高了学生的语言表达能力,还增加了学生合作交流的经验。

(二)表演故事

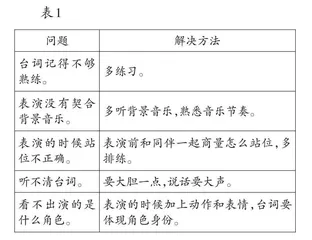

戏剧表演是学生展示自己对民间故事理解水平的一种方法,可以让学生真正与人物对话,激发情感共鸣,有利于增强学生的情感体验。在排戏过程中,教师引导学生针对出现的问题展开探讨(如表1)。在学生的演绎下,一个个动人的民间故事展现出了人们对美好生活的期盼。

教师借助表演,引导学生发现问题、解决问题、自我调适,通过互动讨论,获得合作交际的经验,从而提高学生的语言表达能力,丰富学生的情感体验。

(三)品评反馈

评价是诊断学生学习状态的重要工具。在此次学习过程中,教师设计了多元化的评价标准。比如,借助“人物饱满、情节合理、逻辑严谨”的标准评价剧本,借助“声音响亮、表演大方、情节完整、合作默契”的标准评价表演。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》鼓励学生参与评价。因此,可由学生、教师组成评价主体,根据学生的学习反馈和表现,依据评价标准进行点评,由此增加学生的参与感,实现以评促教、以评促学。

综上,在教学民间故事的过程中,教师要根据编者的意图,引导学生联动美术、戏剧、信息技术等方面的知识、技能,提高审美情趣,感受民间故事的神奇色彩和故事人物的美好品质。学生用语文知识解决实际问题,用多种形式展示学习所获,用实际行动传讲民间故事,感受语文学习的快乐,增强文化自信,提升核心素养,真正成为学习的主人。

参考文献:

[1]郑婷婷.小学语文项目式学习提升思维的策略[J].文理导航(上旬),2024(8):31-33.

[2]崔莹.基于“让学”思想探索微项目化学习在小学语文教学中的运用[J].教育界,2024(17):8-10.

[3]陈永腾,黄静.项目化学习背景下的小学语文教学策略探究:以五年级上册第一单元为例[J].语文建设,2023(24):67-69.

(1.浙江省杭州市临平区临平第一小学

2.浙江省杭州市余杭区五常小学)