小学习作微评价探索

作者: 牟茜

【摘 要】在习作教学中,教师常常要求学生评价自己和同伴的习作。由于缺乏理论指导和方法引领,学生评价时容易泛泛而谈。为此,可引入微评价,把评价的切入点变小,便于学生操作,让评价内容变得简练、具体、准确。这样可使学生更深入地了解习作要求,达到以评促学的目的。

【关键词】习作;评价;评价标准

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,要引导学生开展自我评价和相互评价。基于此,在习作教学中,教师常常要求学生评价自己和同伴的习作。实践发现,由于缺乏理论指导和方法引领,学生往往无法对习作进行有效诊断,容易泛泛而谈。要想解决这一问题,实施微评价不失为一条有效途径。

所谓微评价,就是指把评价的切入点变小,针对习作的某个方面进行点评。相较于传统的习作评价,微评价的内容短小、精练,更有针对性,便于学生上手。借助微评价,学生能深入地了解习作要求,提高自己的习作能力。

一、微评价内容

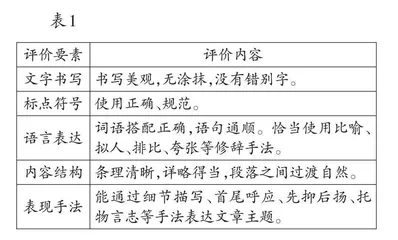

小学阶段的习作以记叙文为主。根据记叙文的习作要求,微评价的要素大致可以分为“文字书写、标点符号、语言表达、内容结构、表现手法”这几类(如表1)。教学时,教师要对其进行进一步细化,使学生明白评价标准。以“内容结构”要素中的“条理清晰”为例,学生应懂得要做到条理清晰,就要按照一定顺序叙述,保证内容前后连贯。

通常学生拿到一篇习作,首先会关注书写是否工整、标点符号是否正确、语句是否通顺等等,这也是习作的基本要求。对他们来说,这几项的评价难度相对较低。在此基础上,学生可根据自己的评价水平,尝试对“内容结构”“表现手法”中的一个或几个要点进行微评价。

二、微评价方法

找到微评价的切入点后,如何展开微评价呢?教师可将一篇习作分成若干部分,精选典型内容进行评价示范。之后,学生针对这篇文章的其他部分,迁移运用教师的评价方法,以达到触类旁通的效果。具体操作时,教师还要提醒学生注意以下三个方面。

一是找印象最深的方面评,不贪多贪全。这样,学生能有感而发,有话可说。如,有学生读了同伴的习作《游九峰公园》后,觉得文章没有按传统游记的写作顺序进行表达,于是对它的印象尤为深刻,便从这一特点入手进行微评价。

二是评语力求简练、准确、深入。比如,围绕“条理清晰”,可以紧抓某个段落的中心句、过渡句或者表明写作顺序的词语等进行微评价。仍以上文提到的《游九峰公园》为例,学生在教师的指导下,没有简单地评价文章“条理清晰”,而是抓住文中的一个点进行点评:第三自然段能紧紧围绕第一句话“龙珠湖的景色就更美了”来写,一个“更”字更是将上下两段连接起来了,真了不起!

三是放大亮点,以鼓励为主。比如,有学生把“桌”写成“卓”。对此,同伴是这样进行微评价的:一条腿的桌子可不容易保持平衡啊!你是个有同情心的人,赶紧给它添上两条腿,可别让它摔着了。此外,评语中还可以加入符号。如:想为习作“点赞”时,画一个大拇指;看到妙语连珠的地方,画条波浪线;遇到幽默的语言,画一个笑脸;看到令自己感动的话,画一颗爱心……使用这些符号,可有效降低微评价的门槛,让评价者勇于表达。

三、微评价形式

为了更好地实施微评价,学生可寻找“最佳拍档”,合作点评:可以找好友,便于沟通交流;可以找评价能力强的同学,从而发现彼此间的差距,学习对方的评价方法;可以找习作水平相近的同伴,在思维碰撞中共同提高习作能力。教师可本着强弱结对的原则,引导习作能力较强的学生与习作能力较弱的学生结对,使其在互帮互助中迅速提升习作水平。

在和搭档合作展开微评价后,学生根据评语对习作进行修改,而后组建评价小组,在小组内展示评价内容和修改成果。在此过程中,学生以口头形式再次进行微评价。需要注意的是,应秉持异质分组的原则组建评价小组,即组内成员有性别差异、知识差异、性格差异等。这可使组员在展示过程中产生思维碰撞,催生丰富的观点,为学生带来更多的启发,从而促进成员间的相互学习。

另外,教师可以设立微奖项,如细节大师奖、最佳创意奖、推荐发表奖、评改小能手等,进一步激发学生的评改兴趣。奖项的设置让不同层次的学生都能获得成功的体验,在潜移默化中针对习作的选材、构思、细节等形成更多思考。

综上所述,于细微处着手的微评价简约而不简单。学生在评价的过程中变被动为主动,习作积极性被全面激发,语文素养也得到进一步提高。

参考文献:

[1]刘芹.微评价:小学高年级习作教学的点金棒 [J].小学教学研究,2018(23):65-67.

[2]戴连红.小学作文评改方法的实践研究[J].语文教学通讯·D刊,2016(4):27-29.

[3]蒋燕琳.微评价在小学高年级习作教学中的应用[J].当代家庭教育,2019(30):137.

[4]毛雪军.小学高段学生习作自评能力培养的路径设计[J].教学与管理,2018(5):38-40.

(浙江省台州市黄岩区锦江小学)