小学语文分阶段循证导研的区域实践

作者: 葛永藤

【摘 要】教学研究是提升教师专业素养的重要途径。基于“循证意识不强、研究状态游离、可延续性不足”等区域内小学语文教研的现实问题,从“循证”出发,聚焦研究者的证据、实践者的行动和参与者的评估等维度,打通“研前”“研中”“研后”三个阶段,借助“研前植入预学”“研中深度融合”“研后物化成果”三大策略,推进教研全程、全域、全员覆盖,力求达成研前有预学、研中有介入、研后有产出的教研实效。

【关键词】循证;语文教研;区域实践

教研是引领教师专业成长的重要途径之一。然而,深入教研现场,可以发现存在诸多问题。具体表现在:教研主题以经验导向为主,参研教师多依赖引领者过往的教学经验,循证意识不强;教研方式受到局限,参研教师以被动接受为主,教研参与度不深;教研形式多以现场活动为主,参研教师获得的经验与策略缺乏前后联结,教研可延续性不足。

基于以上现实问题,浙江省桐乡市小学语文学科教研以“循证”为突破路径。“循证”指向“基于证据的实践”。首先,提供与教研实践相关的最佳证据,建立证据数据库;其次,实践者根据优选的证据展开实践;最后,实践对象积极参与决策、评估,形成结论。循证意识引领下的教研活动打通“研前”“研中”“研后”三个阶段,实施“前置预研”“关联循证”“物化输出”三大策略:在教研活动前,引导参研教师了解教研主题及相关任务,提前进行经验对接和策略梳理,奠定教研基础;在教研过程中,引导参研教师运用循证程序,构建线性渐进型、环形推进型、多点辐射型等教研范式;在教研活动后,引导参研教师实现多种形式的成果输出,发挥主观能动性。如此,做到研有基础、研有实证、研有成效,逐步实现能力进阶。

一、实证引领,研前植入预学,筑实教研基础

在教研活动前植入预学任务是循证教研第一程设计的核心,强调参研教师的前置感知。具体而言,在教研活动前,需要提供与教研主题相关的实证经验作为预学内容,让教师明晰教研主题,使自身经验与策略产生联系,为深度参与教研过程提供支持。

(一)研前依托实证调研,双向设定教研主题

循证教研的基础是确定适切的教研主题。首先要基于保持教研一致性的需要,自上而下。县区教研主题的确定以省、地级市和县级市教研部门在研主题和学科热点为主要依据,保持与上级重要教研主题的一致性。注重从问题看需求,通过线上征集、实地调研、问题梳理、重点筛选等方式,分类别建立以真实数据为支撑的教研需求。在此基础上,设置三个层级的教研主题:一级是以区域小学语文教研员为核心,围绕实证下的重点问题而确定的区域教研主题;二级是以嘉兴名师、学科带头人为核心,以各自研究方向为引领的定制式教研主题;三级是以学校团队核心成员为主,以解决需求为导向的自主式教研主题。其次要基于解决教师困惑的需要,自下而上。学校以教师个体教研的难点、痛点、堵点为循证研究基础,聚焦核心问题,以此定向创设教研主题,保证主题的适切性、方向性和实效性。每个学期初,都采用研前问卷调查、座谈等方式,了解教师的真实需求。

如2023学年第二学期对区域内316位小学语文教师展开的调研中,有63.2%的教师希望加强对评价(命题)的研究。于是,区域围绕评价导向,分别开展了“学业质量提升策略”“第一学段评价设计”等主题教研活动。学校也开展了基于评价的校本教研。

(二)研前依照循证视角,双向发展教研思维

基于循证的教研注重唤醒教师自我成长的意识。首先是从现场走向前置预研。有主题的提前准备和学习,能让教师更深入地探讨核心问题,从而增强活动的参与感和互动性。如拼音教学专题教研中前置了两项预学任务——“收集、研读拼音教学的相关论述”“思考如何让拼音教学吸引一年级学生”,使教师将学习视角从现场接受转变为策略先行。其次是从单思走向群学碰撞。基于循证的教研区别于一般接受式教研,改变单向思考的模式,主张在思维碰撞中建构多维策略。教师以共学体形式针对现有问题、事实证据和教学策略展开初步研究,经过分类梳理,形成融合性的预学成果。在每次教研活动中都安排了前置预研后的观点汇报,从而打开循证实践的视角。

(三)研前依照循证热点,双向定位教研目标

循证教研聚焦的研究热点一般是经过调研、筛选后产生的突出问题。如调研中呈现了“如何创设适切的教学情境”“不同类型学习任务群该如何实施”“如何在单元统整教学中实施过程性评价”“农村学校如何推进整本书阅读”“中高年级写字指导的策略”等热点。为了让研究热点落地,有效开展教研活动,还需要从服务学生学、促进教师教两个方向确定教研目标,使其与教师的专业化成长、学生的核心素养发展相匹配,切实解决一线教师面临的实际问题。

如开展“小学语文情境创设”主题教研活动前,引导教师从《义务教育语文课程标准(2022年版)》中寻找创设情境的依据,再根据学生的年龄特点展开思辨:如何让情境既符合学情又契合课标要求?基于这样的思辨,确定了本次教研的三大目标:(1)探索情境创设与教学内容、学生生活融通的策略;(2)构建借助合理情境来支持学生学习的路径;(3)形成关于多样态情境创设的教学资源。这样既把握了热点,又关联了研究的证据。

二、实证关联,研中深度融合,发挥教研实效

循证教研第二程设计的关键为前置预研与现场教研的深度关联,通过设计循证教研活动的具体步骤,开发观察工具和借助数据展开循证分析,从而发挥教研的实效性。下面以区域内“思辨性阅读与表达学习任务群教学专题”为例谈谈具体做法。

(一)关联主题,细化循证步骤

本区域在研究过程中逐步建构了线性渐进型、环形推进型、多点辐射型的教研范式。其中:线性渐进型适用于单一问题,主要通过范例解析获得证据,经历实践验证、效度评估与改进的过程;环形推进型适用于复杂性问题,强调在主题引领下,发挥坊式研修的群体力量,在观测工具支持下寻得证据,再进行评估优化,在实践应用中形成闭环;多点辐射型适用于持续性问题,需要教研团队筛选问题,依据问题在不同阶段的特征,分步设定教研点,再配置相应的研究任务,一般需要开展长程性研究。

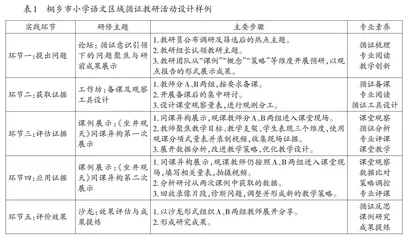

“思辨性阅读与表达学习任务群教学专题”适合环形推进型,具体步骤如下:第一,聚焦主题,分析问题,并确定以统编教材二年级上册《坐井观天》为研究课例;第二,教研组内的教师分别从“个案试教”“策略梳理”“概念解析”等方面展开预研,以研讨会或观点报告的形式展示预研成果;第三,确定教研活动程序并研制循证工具;第四,运用工具观察《坐井观天》的两次课堂实施,借助数据进行定性和定量分析,实现基于证据的策略优化;第五,通过《坐井观天》的课例展示、说课及关于思辨性阅读教学的观点报告等多种形式进行效果评估。具体循证教研过程见表1。

(二)关联工具,获取循证数据

循证教研需要获得真实有效的证据。为此,遵循操作简便、测量精准、使用灵活的原则,组内教师合理分工,设计观察工具,以获取科学规范的循证数据。《坐井观天》一课的教学中,教研组设计了现场教研记录表(见表2),聚焦“教学维度”“学习维度”“课堂文化维度”,从“课堂结构”“课前准备”“听说习惯”“参与度”“学习方式”“价值取向”等方面进行细化,力求让数据看得见,为改进教学服务。此外,还有学生活动观察表、教学行为观察表等测评工具,用于记录和评估师生在课堂中的具体表现,分别包括学生的学习状态、学习方法、情绪变化、交往方式、生成状态及教师的教学示范、课堂观察、课堂提问、教学环节、评价方式、教学机制等维度。此类循证工具有助于教师更好地了解学生在学习中的表现,并为教研改进提供有力证据,有助于达成循证教研的预期目标。

(三)关联证据,实现循证优化

教研组在获取观察数据后,从“教学目标”“教学结构”“教学环节”“学生素养”等维度对《坐井观天》一课进行循证分析。主要证据为执教教师的教学设计、相关课堂观察记录表和随堂摄制的录像片段。通过对教学设计的分析,结合数据报告及录像回放,梳理出教师教学活动设计流程。结合数据发现执教教师的教学设计较为符合低段学生的认知规律,其不足之处为虽然注重学生的朗读、理解与表达,但是在感受角色思维方式方面有所欠缺。因此,在教学流程中加入“故事屋里找不同”的可视化支架,将“读一读”“想一想”“说一说”“讲一讲”四个学习提示融入学习过程。教研组基于以上分析步骤进行循证反思,逐步实现教学流程的优化。

上述案例借助真实教研证据之间的关联,以多样化的方式实现教与研的深度融合,最终发挥教研服务教师的作用。

三、实证迭代,研后物化成果,延展教研进程

循证教研第三程设计强调教研后的成果物化,建立分级式教研资源库,设置具有承接性的展示体系,并不断以共生的形式扩大学习成果的辐射面和影响力。

(一)构建分级式教研资源库

教研成果是衡量教研实效的指标之一。需要收集、归类教研过程中产生的各种理论和实践资源,构建区域、教研组两级资源库。

首先是同质组材。要求参研教师在教研活动结束后,整合各种教学资源,如教材解读、教学设计、课堂实录、反思案例等,经对比分析,将同类材料分序列存入教研资源库。其次是异质比对。除同一性质的资源整合存档外,参研教师也可以通过跨年级、跨学科等形式,异质比对各类教学资源,将零散的资源点整合为有机的资源块,构建丰富多元且具有深度的教学资源体系。

(二)搭建承接式教研展示体系

承接式展示能打通教研活动之间的壁障。一次活动的结束意味着新的开始。应鼓励参研教师在“梳理所得—提炼观点—补充依据—物化成果—展示共享”的过程中,通过汇总、梳理、比较,筛选出自身优质的教研收获,力求体现“从原有经验出发,通过循证研究,实现后续应用”的教研思路。这类成果择优在后续区域教研活动中进行展示。要让每位认真参与循证教研的教师都有展示的机会。同时,组织其与获得同主题成果的教师进行现场互动,在思维碰撞中促进教师之间的深度交流与学习,从而达到“一位教师研修就是一个群体研修”的成效。

(三)完善共生式教研生态圈

教研成果是教研活动阶段性的智慧产物,浓缩了参研教师的理论学习与实践经验。因此,倡导复制与创新优质的教研成果是推进教研生态良性发展的重要途径,有助于形成共生式的教研生态圈。可以设置“教研归来后”环节,旨在让参研教师把学习所得传递至学校团队,开展“二次教研”,以公开课、观点报告、教研组群分享、成果讨论等形式,分享教研心得,呈现“以一带多”的共生发展样态。在此基础上,遴选优秀的“教研归来后”研修成果,在区域内开展“二次循证教研”,以成果助推实践,又以研究生成新的成果,以此实现教研成果可持续更新的良好态势。

“循证导研”的关键在于寻找实证支持,借助多样化的教研方式,依托“三程设计”,在教研活动的不同阶段厚植循证意识,引领教师在教研前经历主题预研,在教研过程中关联实证,在教研活动结束后能不断物化成果,实现教研的全程、全域、全员覆盖。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见[EB/OL].(2019-11-20)[2024-12-20].https://www.gov.cn/zhe-

ngce/zhengceku/2019-11/20/content_5457628.htm.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]浙江省教育厅教研室.小学语文综合评价指南[M].杭州:浙江教育出版社,2023.

[4]袁丽,胡艺曦,王照萱,等.论循证课例研究的实践:教师教育的新取向[J].教师教育研究,2020,32(4):17-23,44.

(浙江省桐乡市教育局教研科研室)